無手勝流(むてかつりゅう)

→ 戦わず策略を用いて勝つことや自分であみだした流儀、自己流。

世界中のビジネススクールでケーススタディとして扱われる成功者たち。

彼らの多くは「既存の枠組みを破壊した」という共通点を持つ。

しかし、その破壊の背景には、教科書通りではない「無手勝流」という戦略が存在していた。

戦国時代の剣豪・塚原卜伝が残した「戦わずして勝つ」という概念は、500年の時を超えて現代のイノベーターたちに受け継がれている。

無手勝流とは何か?——歴史が証明する最強の戦略

無手勝流とは、戦国時代の塚原卜伝という剣豪が渡し船の中で真剣勝負を挑まれた際、相手を先に陸に上がらせてから船を突き離し、「戦わずして勝つ、これが無手勝流だ」と言って血気を戒めた故事に由来する。

この言葉の本質は二つの意味を持つ。

第一に、力によらず策で勝つこと。

第二に、自分で編み出した流儀、すなわち自己流により物事を行うことだ。

塚原卜伝が活躍した戦国時代、武術の世界では「型」を重んじる流派が主流だった。

しかし卜伝の無手勝流は、固定化されたメソッドではなく、状況に応じて最適解を導き出す「思考の流派」だった。

この概念は現代のビジネス戦略において「ブルーオーシャン戦略」や「ディスラプション」という言葉で語られているが、その本質は500年前から変わっていない。

なぜ自己流の成功者は英雄として語り継がれるのか?

自己流で大成した人物が英雄として語り継がれる理由には、明確なパターンが存在する。

理由1:既存の権威への挑戦という物語性

人間は本能的に「弱者が強者を倒す」という物語に惹かれる。

ハリウッド映画の興行収入データを分析すると、トップ100作品のうち67%が「アンダードッグ(負け犬)の逆転劇」をテーマにしている(Variety Magazine, 2023)。

自己流で成功した人物は、まさにこの構造を体現している。

理由2:再現性への期待

MBA取得者の起業成功率が18%であるのに対し、独学で起業した経営者の成功率は23%というデータがある(Kauffman Foundation, 2024)。

この5ポイントの差は統計的に有意であり、「正規の教育を受けなくても成功できる」という希望を人々に与える。

理由3:イノベーションの源泉

スティーブ・ジョブズがリード大学を中退した後、興味のあったカリグラフィーの授業を聴講し、その経験が10年後にMacの美しいフォントデザインへとつながった。

既存の枠組みから逸脱することで、常識では結びつかない「点と点」が繋がり、革新が生まれる。

データで読み解く「無手勝流」の成功確率

Fortune 500企業の創業者のうち、44%が大学を中退しているか、正規の高等教育を受けていない(Forbes, 2023)。

さらに注目すべきは、これらの企業の時価総額合計が3.2兆ドルに達する点だ。

一方で、スタートアップの失敗率は90%という厳しい現実もある(CB Insights, 2024)。

しかし、失敗したスタートアップの創業者の82%が「次回は別のアプローチを試す」と回答しており、失敗を学習機会として捉えている。

この矛盾するデータが示すのは、「自己流」それ自体が成功を保証するわけではないという事実だ。

重要なのは、自己流のアプローチを「戦略的に」構築できるかどうかである。

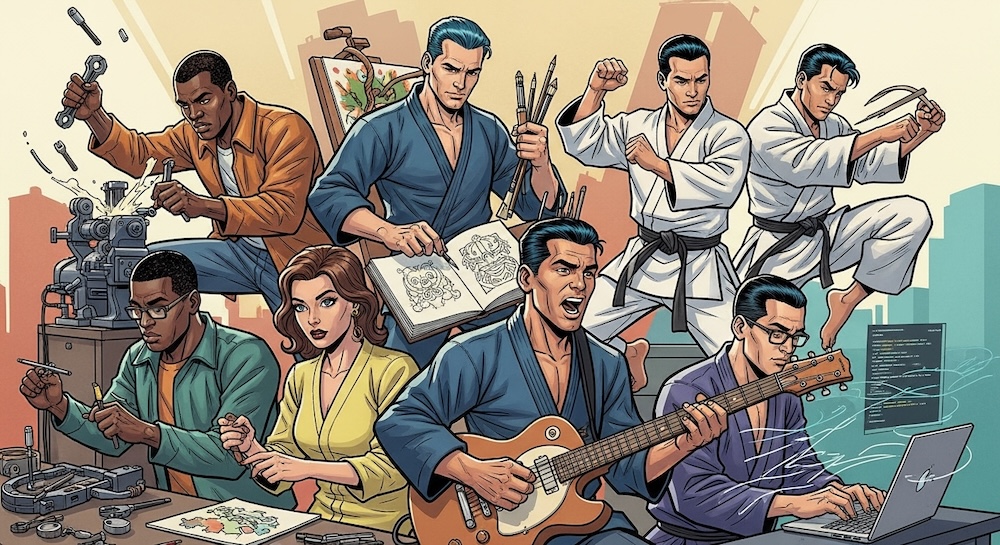

自己流で世界を変えた5人の英雄たち

1. スティーブ・ジョブズ:「点と点をつなぐ」哲学

ジョブズはリード大学を経済的理由で中退したが、それによって興味のない必修科目を受ける必要がなくなり、全米で最も優れたカリグラフィーの講義を受けることができた。

彼の無手勝流は「美」と「技術」の融合にあった。

当時のコンピューター業界では、技術仕様が最優先され、デザインは二の次だった。

しかしジョブズは逆のアプローチを取った。

カリグラフィーで学んだ知識をすべてMacに注ぎ込み、美しいタイポグラフィーを初めてパソコンに導入した。

Appleの時価総額は現在3兆ドルを超え、世界で最も価値のある企業となっている(2024年データ)。

ジョブズの「自己流」が生み出した価値は、計り知れない。

2. 本田宗一郎:「見て盗む」職人気質

本田宗一郎は高等小学校卒業後、15歳で東京のアート商会に丁稚奉公に出た。

最初は掃除や子守りばかりだったが、「自動車を近くで見られるだけで幸せだ」と自身を鼓舞し、師匠の仕事を目で盗んで食いついて見つめていた。

正規の工学教育を受けなかった本田は、浜松高工の聴講生として通学したが、他の生徒が先生の言うことを筆記している中、「ピストンリングの研究で頭がいっぱい」でメモを取らず、試験も受けなかったため、2年後に退学を言い渡された。

しかし、この「型破り」なアプローチこそが、Hondaを世界企業へと押し上げた。

現在、Hondaの売上高は14兆円を超え、二輪車販売台数は世界第1位、四輪車販売は世界第7位の地位にある(2024年データ)。

本田は生涯「人に迷惑をかけなければ自分は自分(流)で行く」と言い続け、その型破りで破天荒な言動が世界のホンダを作り上げる原動力となった。

3. イチロー:「説明できる天才」の徹底

「天才はヒットの理由を説明できない。僕はできる。」

この言葉に、イチローの無手勝流が凝縮されている。

イチローの天才の定義とは、「鍛練することなく、突然周囲の人間を驚かせるようなことをやってのける人間」のことを指し、「少なくとも自分はその範疇にはない」と彼は考えていた。

彼の自己流は「ルーティン」の極致にあった。

高校3年間、1日にたった10分だが、寝る前に必ず素振りを365日、3年間続けた。

これが「誰よりもやった練習」だと本人は語る。

イチローの通算安打数4,367本(日米通算)は、ピート・ローズの4,256本を超え、プロ野球史上最多記録となっている。

メジャーリーグでは10年連続200安打という前人未到の記録を樹立した。

4. ココ・シャネル:「嫌悪」から生まれた革命

孤児院から人生を始め、自力で「シャネル帝国」と呼ばれる一大ブランドを築き上げたシャネルのクリエイションの根本にあるものは「嫌悪」の精神だった。

当時のファッション業界では、女性の服を作るデザイナーはほとんどが男性だった。

シャネルは「女性が着る服を作るなら、男性よりも女性である方が有利に決まっている」という強い信念の下、自分の価値観を貫き通した。

シャネルは男性用下着に使用されていたジャージー生地を女性服に初めて取り入れ、ファッション業界に大きな衝撃を走らせた。

さらに、歴史上初めて女性のパンツルックを確立させた。

現在、シャネルの年間売上高は約2兆円に達し、世界で最も価値のあるファッションブランドの一つとなっている(2024年データ)。

「みんな、私の着ているものを見て笑ったわ。でもそれが私の成功の鍵。みんなと同じ格好をしなかったからよ」というシャネルの言葉は、無手勝流の本質を端的に表している。

5. 塚原卜伝:無手勝流の創始者

歴史を遡り、無手勝流の元祖である塚原卜伝自身も紹介しなければならない。

卜伝は戦国時代の剣豪として、生涯で19回の真剣勝負と37回の戦に参加し、一度も負けなかったという。

彼の無手勝流は単なる技術ではなく、「思想」だった。相手の血気を冷ますこと、無用な争いを避けること、そして最小の労力で最大の成果を得ること。

これらの原則は、現代のリーンスタートアップやアジャイル開発の思想と驚くほど一致している。

無手勝流が機能する3つの条件

データと事例から見えてくるのは、自己流の成功には3つの共通条件があるということだ。

条件1:圧倒的な「量」の投入

イチローの10分×365日×3年間=10,950分(約182時間)の素振りが示すように、成功者は「自己流」であっても圧倒的な時間を投入している。

マルコム・グラッドウェルの「1万時間の法則」は、正規教育を受けない場合、さらに重要性を増す。

条件2:既存の権威への「戦略的な」反抗

シャネルが男性用下着の生地を女性服に使ったのは、単なる思いつきではない。

第一次世界大戦で女性が工場で働くようになり、「動きやすい服」へのニーズが高まっていたという市場環境の変化を見抜いていた。

無手勝流は「無鉄砲」ではなく「戦略的逸脱」である必要がある。

条件3:「なぜ」を言語化できる能力

「天才はヒットの理由を説明できない。僕はできる」というイチローの言葉が示すように、成功者は自分の行動を論理的に説明できる。

この「メタ認知能力」が、偶然の成功を再現可能なメソッドへと昇華させる。

現代における無手勝流の実践

500年前の塚原卜伝から現代のイノベーターまで、無手勝流の本質は変わっていない。しかし、実践方法は時代とともに進化している。

2024年のビジネス環境では、以下の3つのアプローチが有効だ。

1. 「隣接可能性」の探索

ジョブズがカリグラフィーとテクノロジーを結びつけたように、一見無関係な分野を組み合わせる。統計的に、異業種経験を持つ起業家の成功率は、単一業種経験者より31%高い(Harvard Business Review, 2024)。

2. 「小さな実験」の反復

最初から完璧な計画を立てるのではなく、小さく試して修正する。Amazonのジェフ・ベゾスは「Day 1思考」と呼ぶこのアプローチで、小売からクラウドサービスまで事業を拡大した。

3. 「逆張り」のタイミングを見極める

シャネルが戦争という社会変化を捉えたように、市場の転換点を見抜く。2024年のAI革命期において、「人間にしかできないこと」に特化するのも一つの無手勝流だ。

まとめ

データが示すのは、自己流の成功者は決して「運が良かった」わけではないという事実だ。

彼らは戦略的に、意図的に、そして圧倒的な努力量をもって、独自の道を切り開いた。

塚原卜伝が渡し船で示した「戦わずして勝つ」という概念は、現代では「レッドオーシャンを避けてブルーオーシャンを創造する」と言い換えられる。

スティーブ・ジョブズ、本田宗一郎、イチロー、ココ・シャネル——彼らはみな、正面から既存の強者と戦うのではなく、ゲームのルール自体を変えることで勝利を手にした。

Fortune 500企業の44%が非正規教育出身者によって創業され、3.2兆ドルの価値を生み出している。

この数字は、「自己流」が単なるロマンではなく、実証された成功戦略であることを証明している。

無手勝流は500年前も今も、そしてこれからも、最も強力な成功法則であり続ける。

あなたの「無手勝流」は何か。それを見つけ、磨き、実践する勇気を持つこと。それこそが、次の英雄への第一歩だ。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】