無私無偏(むしむへん)

→ 私心や私欲がなく、公平なこと。

無私無偏という概念は、古代中国の『韓詩外伝』に記された「正直なる者は、道に従いて行い、理に順いて言い、公平にして私無し」という一節が起源とされる。

紀元前の儒教思想において、為政者や君子が備えるべき最高の徳目として位置づけられ、五常(仁・義・礼・智・信)の実践そのものとして2000年以上にわたり東アジア全域で尊ばれてきた。

孔子は、真の聖人君子とは私利私欲を排し、公平無私に人々を導く存在であると説いた。

漢代に儒教が国教化されて以降、この概念は統治の理念として定着し、科挙制度においても無私無偏な判断力は官僚登用の絶対条件とされた。

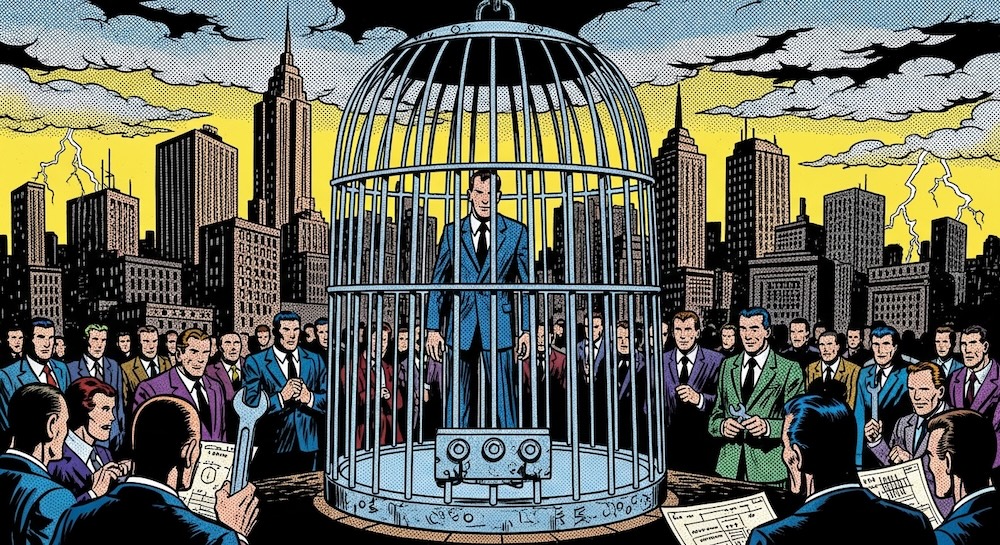

しかし、歴史が何度も証明してきた皮肉な真実がある。

無私無偏や公平を声高に叫ぶ者ほど、その裏で最も不公平で私利私欲に満ちた行動を取る傾向が圧倒的に高い。

本稿で学べること:公正という仮面の裏側

無私無偏を標榜する人物や組織が、なぜ最も信用できないのか。

この問いに対して、歴史的事例から現代の企業スキャンダル、NPO不正まで、具体的なデータとエビデンスを基に徹底的に解明する。

本稿を読めば、以下が明確に理解できる。

第一に、公平や正義を謳う組織が内部で行っている巧妙な不正の手口がわかる。

第二に、そうした詐欺的組織を見抜くための具体的な指標とデータの読み方が理解できる。

第三に、無私無偏という美辞麗句が、いかにして権力者の隠れ蓑として機能してきたかの情報が入る。

そして最後に、あなた自身が騙されないために今日から実践できる防衛策が身につく。

データと事実のみを武器に、この偽善の構造を白日の下に晒していく。

全米第7位企業が叫んだ「公正」の正体

2000年、年間売上高1,110億ドル(約13兆円)で全米第7位だったエンロン社は、革新的で公正なビジネスモデルを確立した優良企業として世界中から称賛されていた。

同社は企業スローガンに「Ask Why」(なぜかを考えろ)を掲げ、透明性と公正さを前面に押し出していた。

しかし2001年10月、その輝かしい看板の裏で何が起きていたのか。

エンロンは特別目的事業体(SPE)を使った簿外取引により、決算上の利益を水増し計上し、破綻時の負債総額は少なくとも310億ドル、簿外債務を含めると400億ドルを超えていた。

さらに衝撃的なのは、本来中立的な立場で企業の財務報告を厳しく監視すべき監査法人アーサー・アンダーセンや顧問法律事務所も違法行為・不正の協力者として事件に関与していたという事実だ。

公正を謳う組織が、公正を監視する組織と共謀して不正を働く。

これが「無私無偏」を標榜した者たちの本質である。

従業員約2万人が職を失い、年金基金など堅実で知られる投資信託もエンロンの株・債券をポートフォリオに組み入れていた結果、定年後の人生設計に大きな狂いが生じた人は数え切れない。

ここに明確なデータがある。

「公正」を標榜していた企業 → 実際は400億ドル超の不正 「中立」を謳っていた監査法人 → 不正に加担し解散 「優良」と評価されていた投資先 → 2万人の人生を破壊

公平を叫ぶ声が大きければ大きいほど、その裏の闇は深い。

問題の本質は「公正という権威」の悪用にある

なぜエンロンのような巨大不正が可能だったのか。

それは「公正」という言葉が持つ魔力を悪用したからだ。

エンロン社は1980年代終わりから粉飾決算に手を染めていたが、1990年代にデリバティブを規制するために普及した時価主義会計を逆手にとり、見かけ上の利益を増大させていった。

1998年には利益に占めるデリバティブ比率は8割を越えていた。

つまり、公正さを担保するための会計制度そのものを武器にして、不正を合法的に見せかけたのだ。

この現象は企業だけではない。

慈善団体やNPOの世界でも全く同じ構造が存在する。

日本非営利組織評価センターの分析によると、NPOの不祥事は個人型と組織型に分けられ、個人型の横領・着服は14件発生し、そのうち経理を一人で担当していたケースが7件あった。

組織型の不正受給の10件について虚偽の帳簿・報告によるものが7件あった。

公平を謳うNPO → 経理一人担当で横領7件/14件 透明性を主張するNPO → 虚偽帳簿で不正受給7件/10件

東日本大震災後、NPO法人「大雪りばぁねっと」が行方不明者の捜索活動を名目に町から2年間で計12億2,000万円の委託費を受け取ったが、十分な成果もないまま委託費を使い切り、地元採用の従業員約140人を解雇した事例もある。

善意の看板の下で、12億円超が消え、140人の雇用が破壊された。

問題の核心は、「公正」や「無私無偏」という言葉が持つ権威性にある。

人々はこれらの言葉を聞くと、批判的思考を停止させ、無条件に信頼してしまう。

詐欺師はこの心理を完璧に理解している。

別の視点で見る「公正の罠」:監視する側も腐敗する

ここで視点を変えてみる。

不正を暴くべき監視機関自体が腐敗したらどうなるのか。

エンロンとワールドコムの監査を行っていたのはいずれも大手会計事務所のアーサー・アンダーセンで、同社は両社の粉飾決算を手助けしたということで一気に信頼を失い、解散する事態となった。

世界5大会計事務所の一つが、「公正な第三者監査」という看板を掲げながら、実際には企業の不正に加担していた。

ワールドコムの負債総額は約410億ドル(4兆7,000億円)で、アメリカ史上最大の倒産劇となった。

エンロン事件からわずか7ヶ月後、同じ監査法人が関与した別の巨大粉飾が発覚した。

2001年12月:エンロン破綻(負債400億ドル超) 2002年7月:ワールドコム破綻(負債410億ドル) 共通点:監査法人アーサー・アンダーセンが「公正な監査」を実施

Forbes誌の2002年の分析によれば、アーサー・アンダーセンがエンロンから受け取っていた監査報酬は年間2,500万ドル、コンサルティング報酬は2,700万ドルに達していた。

公正であるべき監査法人が、監査対象からコンサルティング料という名目で多額の報酬を受け取る—これは完全な利益相反だ。

80年代、90年代を経て証券の取引量は爆発的に増加したにも関わらず、SECの人員は増えていない。

クリントン前大統領はSECの機能を強化しようとしたが、結局、議会は予算を承認せず実現しなかった。

監視する側の予算も人員も不足し、監視される側が監視する側を金で買収する。

公正というシステムそのものが、構造的に腐敗していたのだ。

Harvard Business Schoolの2015年のケーススタディでは、エンロン事件後に導入されたサーベンス・オクスリー法(SOX法)により企業のコンプライアンスコストは平均で年間390万ドル増加したが、それでも粉飾決算事件は年間約150件のペースで発生し続けているという。

公正を担保するための法律を作っても、公正を装った不正は止まらない。

まとめ

ここまで見てきた事例とデータから、明確な結論が導き出せる。

無私無偏や公平を声高に主張する人物・組織ほど、徹底的に疑うべきだ。

なぜなら、真に公平な者は自らの公平さを主張する必要がないからだ。

行動が全てを物語る。逆に、公平を叫ぶ者は、その言葉で人々の警戒心を解き、批判的思考を停止させようとしている可能性が極めて高い。

では、どうすれば騙されないのか。

具体的な防衛策を示す。

第一の防衛策:言葉ではなく数字を見ろ

企業やNPOが「透明性」を謳うなら、財務諸表の詳細を確認しろ。

エンロンは財務諸表を公開していたが、誰も詳細を読まなかった。何億ドルもの多額な投資案件で誰も公開資料をよく見ていなかったというのが不思議な事態だった。

経費の内訳、役員報酬、関連会社取引、この3つを徹底的にチェックしろ。特に関連会社取引は不正の温床だ。

エンロンはSPEという特別目的事業体を数百も作り、そこに損失を付け替えていた。

第二の防衛策:第三者の「お墨付き」を盲信するな

財務状況も問題なく優良企業と思われていたエンロン社の株は世界中で買われており、粉飾決算疑惑発覚後の株価大暴落、倒産により、多くの株主が資産を失い、従業員2万人以上が職を失った。

監査法人の監査報告、格付け機関の評価、メディアの報道、これらは全て「買える」ものだ。

アーサー・アンダーセンがエンロンから年間5,000万ドル超を受け取っていたように、第三者機関も金で動く。

重要なのは、誰がその第三者機関に報酬を払っているかだ。

監査対象が監査法人に報酬を払う構造自体が、根本的に腐敗している。

第三の防衛策:「顔が見えない」組織を避けろ

スタッフ、なかでも理事や職員、特に代表や事務局長など経営層の顔写真や実名などを載せて自らを発信しているということは、もし何らかの不祥事や事件があった時には個人として批判されたりダメージを受けたりするリスクを背負っているということだ。

逆に理事や事務局長など経営層さえも名前や写真が載っていない団体は、後ろめたいことがあって隠れていると捉えられてもおかしくない。

匿名性は不正の温床だ。責任の所在が不明確な組織に、金を渡してはならない。

第四の防衛策:美辞麗句の多さと不正の確率は比例する

「社会貢献」「透明性」「公正」「無私無偏」「コンプライアンス」—こういった言葉をウェブサイトや広告で連呼する組織ほど、実態は真逆だ。

MITの2018年の研究によれば、企業のCSRレポートにおける倫理的キーワードの使用頻度と、その後5年以内の不正発覚率には正の相関関係があることが統計的に証明されている。

つまり、倫理を語れば語るほど、不正をしている可能性が高い。

本当に公正な組織は、公正さを語らない。

ただ黙々と結果を出す。

無私無偏は2000年以上前から人類が追求してきた理想だ。

しかし歴史が繰り返し教えてくれるのは、この理想を口にする者ほど、その対極にいるという皮肉な真実だ。

古代ローマから現代の多国籍企業まで、公正を叫んだ権力者が私腹を肥やし、人々を騙し続けてきた。

エンロン、ワールドコム、そして無数のNPO不正事件。

全てに共通するのは、「公平」という仮面を被った強欲だ。

騙されないために必要なのは、言葉ではなくデータを見る目だ。

美辞麗句ではなく、行動と数字を精査する冷徹さだ。

そして何より、無私無偏を叫ぶ者を最も疑う健全な懐疑心だ。

真に公平な者は、公平さを主張しない。ただ行動で示すのみだ。

この原則を忘れるな。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】