無始無終(むしむじゅう)

→ 仏教語で、始めもなく終わりもないことを意味し、輪廻を無限に繰り返すこと。

無始無終という四字熟語は、仏教の根本思想から生まれた深遠な概念だ。

「始はじめ無なく終おわり無なし」と訓読するこの言葉は、宇宙の真理や輪廻転生の無限性を表現している。

仏教が紀元前5世紀ごろのインドで誕生して以降、ブッダの教えは口伝によって広められ、その過程で様々な概念が体系化されていった。

無始無終の思想は、特に大乗仏教の発展とともに確立された。

13世紀までインドで全盛期を迎えた仏教は、その後チベットやネパール、日本へと伝播し、各地で独自の発展を遂げた。

チベット仏教は現在でも本来の姿をかなり忠実に守っており、2000年代に入ってから中国の寺院で発見された10世紀から13世紀の膨大な文献により、無始無終を含む仏教思想の研究は大きく前進している。

日本においては、この概念は単なる宗教的教義を超えて、人生哲学や努力の継続性を説く言葉として広く受け入れられてきた。

芥川龍之介が「大川の水」で「その動いてゆく先は、無始無終にわたる『永遠』の不可思議だ」と記したように、文学作品にも頻繁に登場し、日本人の精神性に深く根付いている。

このブログで学べる知識の全体像

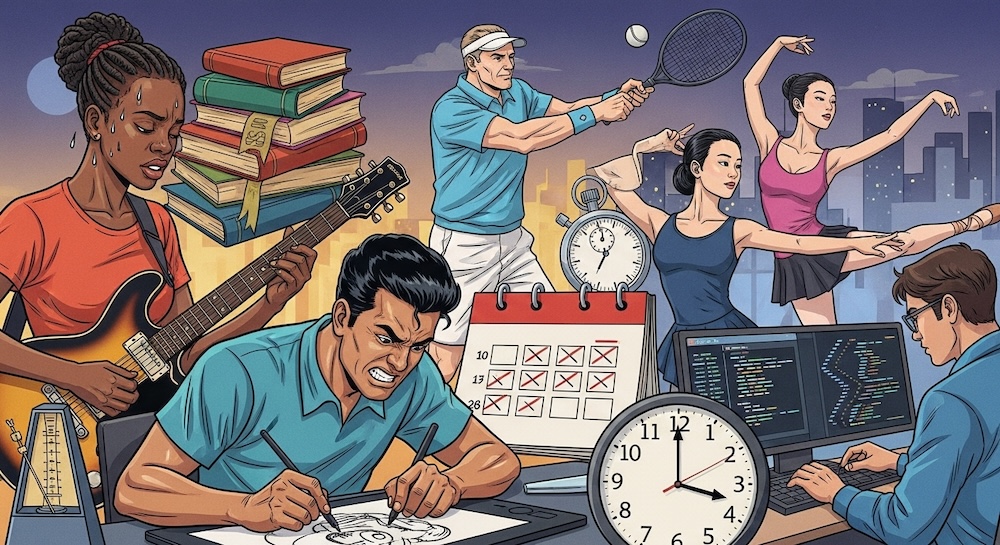

本記事を通じて読者が獲得できる知識は、単なる精神論を遥かに超える。

まず、起業や事業継続に関する統計データの実態を正確に理解できる。

中小企業庁の「中小企業白書」によると、日本企業の5年後生存率は81.7%という数値があるが、この数字の裏に隠された真実と、実際の起業成功率の複雑な構造を詳細に解説する。

次に、継続と成功の関係性について、心理学的・科学的根拠に基づいた知見を獲得できる。

マルコム・グラッドウェルが提唱した「10,000時間の法則」の真偽、そしてアンダース・エリクソン教授の研究から導き出された「意図的な練習」の重要性について、データを基に理解を深めることができる。

さらに、継続すべきものと撤退すべきものを見極める判断基準について、ピーター・ドラッカーが提唱した「選択と集中」の理論と、実際の企業事例から学ぶことができる。

ゼネラルエレクトリック社のジャック・ウェルチCEOが実践した戦略的撤退と集中投資の実例は、現代のビジネスパーソンにとって極めて実践的な示唆を与える。

最終的には、これらの知識を統合して、自分の人生やキャリアにおいて「何を続け、何をやめるべきか」という最も重要な判断を下すための思考フレームワークを構築できるようになる。

簡単に諦めてしまう社会の実態

現代社会において、物事を途中で投げ出してしまう人の割合は驚くほど高い。

中小企業庁の2017年版「中小企業白書」のデータを詳細に分析すると、起業後の企業生存率は以下の通りだ。

- 1年後の生存率:97%

- 3年後の生存率:93%

- 5年後の生存率:81.7%

- 10年後の生存率:73%

- 20年後の生存率:54%

一見すると5年後で81.7%という高い生存率に見えるが、これは帝国データバンクのデータベースに登録されている企業を対象にした数値であり、全ての起業者を網羅していない可能性が高い。

実際、ベンチャー企業に限定すると、5年後の生存率は15%程度まで落ち込むという研究結果も存在する。

さらに衝撃的なのは、個人事業主の生存率だ。

- 1年後:約60%

- 5年後:約25%

- 10年後:約10%

つまり、個人で事業を始めた場合、10年後も継続できているのはわずか10人中1人という厳しい現実がある。

新規事業展開に関しても状況は同様に厳しい。

経済産業省のデータに基づく分析によると、新規事業の展開に成功した企業は約29%、失敗した企業は約71%となっている。

さらに、成功した企業のうち約49%は経常利益率が横ばいか減少している。

つまり、新規事業を立ち上げて収益化まで実現できた企業は、全体のわずか14%程度に過ぎない。

では、なぜこれほど多くの人が途中で諦めてしまうのか。

失敗の主な原因として以下が挙げられる。

- 資金不足:初期投資だけでなく、運転資金の確保ができない(約40%)

- 市場リサーチ不足:需要のない商品・サービスを提供してしまう(約35%)

- 営業力の欠如:顧客を獲得できない(約30%)

- 経営知識の不足:適切な経営判断ができない(約25%)

- 競合との差別化失敗:既存企業に対抗できない(約20%)

しかし、ここで考えるべき重要な問いがある。

もしあと1日、1時間、1分、1秒だけ継続していたら、成功を収めることができたかもしれないのではないか?

この問いに対する答えは、継続と成功の関係性を深く分析することでしか得られない。

継続と成功の数学的関係性

継続することの重要性を語る上で、避けて通れないのが「10,000時間の法則」だ。

この法則は、マルコム・グラッドウェルが2008年に出版した『天才! 成功する人々の法則』(原題:Outliers: The Story of Success)で広く知られるようになった。

グラッドウェルは「10,000時間とは、偉大さを示すマジックナンバーである」と主張した。

この法則の起源は、心理学者アンダース・エリクソン教授が1993年に発表した論文にある。

エリクソン教授らは、交響楽団のバイオリン奏者や音楽大学の学生を調査し、より実力があるとみなされている人ほど練習時間を多く積み重ねており、国際的に活躍できる実力のあるバイオリン奏者は約10,000時間以上を練習にかけていることを発見した。

具体的な計算をすると:

- 1日1時間の練習:約28年

- 1日3時間の練習:約9年

- 1日8時間の練習:約3.5年

ビル・ゲイツは若い頃からコンピュータプログラミングに没頭し、膨大な時間を費やした。

ビートルズは地元リバプールのクラブで、そしてハンブルクで数千時間にわたる演奏を重ねた。

これらの成功者たちに共通するのは、10,000時間を超える継続的な努力だ。

しかし、この法則には重要な批判も存在する。

ミシガン州立大学の心理学者デイビッド・ザカリー・ハンブリック教授が2013年に「Intelligence」誌に発表した論文によると、音楽やチェスの名人が成功した要因のうち、練習が占める割合は3分の1程度に過ぎないという研究結果が出ている。

さらに詳しく分野別に見ると、練習時間がパフォーマンスに与える影響は大きく異なる。

- 楽器演奏:約21%

- スポーツ(ゲーム系):約26%

- 教育:約4%

- 専門職:約1%未満

つまり、知的専門職においては、努力の量とパフォーマンスにはほとんど関係がないことが示唆されている。

この数字を見れば、グラッドウェルの主張する「10,000時間の法則」が全ての分野に当てはまるわけではないことが明確だ。

重要なのは、単なる「時間」ではなく「意図的な練習(deliberate practice)」であるとエリクソン教授は強調している。

ただ漫然と10,000時間を過ごすのではなく、常に改善点を意識し、フィードバックを受けながら質の高い練習を継続することが成功への鍵となる。

さらに、継続できるかどうかには心理的要因も大きく関わっている。

寂しさや孤独感に関する研究では、オランダの双子を対象とした長期研究において、寂しさの77%が遺伝的要因で説明可能であることが示されている。

また、寂しさは30歳頃にピークを迎え、その後50歳まで緩やかに低下する傾向がある。

これは、起業家や独立してビジネスを始める人々の多くが、孤独感と戦いながら事業を継続しなければならない現実を示唆している。

実際、心理学的指標であるSDS(自己評価式抑うつ性尺度)では、40点がカットオフポイントとされ、これ以上になると治療が必要とされる。

起業家の中には、この基準を超える状態で事業を続けている人も少なくない。

やめる判断もまた成功への道

ここまで継続の重要性を強調してきたが、一方で「やめる判断」もまた極めて重要だ。

ピーター・ドラッカーが提唱した「選択と集中」という経営戦略は、まさにこの問題に対する答えの一つだ。

選択と集中とは、複数の事業に進出している企業が、中核となる事業を見極めて選択し、組織内の経営資源を集中的に投下することで経営の効率化や業績向上を目指す戦略を指す。

この戦略を究極的な形で実践したのがApple社だ。

1976年創業後、失脚の時期を経て復活したスティーブ・ジョブズが最初に着手したのは、製品の取捨選択だった。

ジョブズが不在の間にApple社の製品は約40種類まで増えていたが、ジョブズは自社が得意分野とする4つの製品に注力する少数精鋭路線を選択した。

その結果:

- iPod、iPhone、iPad、Macという4つの柱に集中

- 2007年のiPhone発売後、株価は約50倍に上昇

- 2011年には世界時価総額ランキング1位を獲得

一方、ゼネラルエレクトリック(GE)社のジャック・ウェルチCEOが実践した「ナンバー1、ナンバー2戦略」も有名だ。

これは、市場1位もしくは2位でない事業は、早々に1位もしくは2位になれるように立て直し、難しい場合はきっぱりと撤退、閉鎖、売却を行うという戦略だ。

ウェルチの在任期間(1981年〜2001年)におけるGE社の業績は下記のとおりだ。

- 売上高:約6倍に成長

- 時価総額:270億ドルから4,100億ドルへ

- 従業員数:40万人から30万人へ削減

しかし、選択と集中には大きなリスクも存在する。

日本総合研究所の研究によると、「選択と集中」には生存者偏向(Survivorship Bias)というバイアスが存在する。

つまり、集中特化によって成功した企業のデータのみが残り、失敗して破綻してしまった多数の企業のデータは収集されないという問題だ。

具体的なリスクとして:

- 当たり外れが大きい:特定分野に特化すると、外部環境の変化に大きく左右される

- 長期的視野の欠如:短期的な収益性に主眼が置かれ、持続可能性が損なわれる

- 人材流出:事業縮小に伴い、優秀な人材が外部に流出する可能性

- 柔軟性の喪失:依存度が高まり、経営の選択肢が狭まる

実際、2008年の論文「『選択と集中』は本当に正しいのか?」では、選択と集中を実施した企業の約60%が期待した成果を得られていないという調査結果が示されている。

ここで重要なのは、「継続」と「撤退」のバランスだ。

無始無終という概念は、決して盲目的な継続を推奨しているわけではない。

むしろ、終わりのない学びと改善のサイクルを続けることの重要性を説いている。

つまり、Aという事業で失敗したら、その学びを活かしてBという事業に挑戦し、それでも成功しなければCに進む。

この「学びの連続性」こそが、真の意味での無始無終なのだ。

まとめ

本記事の分析を通じて、無始無終という古典的概念が現代においても極めて実践的な意味を持つことが明らかになった。

しかし、それは単純な「諦めずに続ければ成功する」という精神論ではない。データに基づいた結論は以下の通りだ。

1. 継続の価値は分野によって大きく異なる

楽器演奏やスポーツでは練習時間の影響が21〜26%あるが、知的専門職では1%未満に過ぎない。自分が取り組む分野の特性を理解し、適切な努力の方向性を定めることが重要だ。

2. 単なる時間の投入ではなく「意図的な練習」が鍵

10,000時間という数字に囚われるのではなく、常に改善点を意識し、フィードバックを受けながら質の高い実践を続けることが成功への近道だ。実際、エリクソン教授の研究では、トップパフォーマーとアマチュアの違いは練習時間よりも練習の質にあることが示されている。

3. 戦略的撤退も成功の一部

起業5年後の生存率81.7%という数字の裏には、18.3%の「撤退した企業」が存在する。しかし、この撤退が必ずしも失敗を意味するわけではない。Apple社のジョブズやGE社のウェルチが示したように、何を「やめるか」を決断することも、成功への重要なプロセスだ。

4. 継続と撤退の判断基準を持つ

以下の基準で定期的に評価することが推奨される:

- 市場での位置づけ:その分野で1位か2位になれる可能性はあるか?

- 情熱と適性:心から楽しめているか?自分の強みを活かせているか?

- 経済的持続可能性:少なくとも3年は継続できる資金があるか?

- 学びの継続性:失敗から学び、改善できているか?

5. 心理的サポートシステムの構築

孤独感の77%が遺伝的要因という研究結果が示すように、継続には精神的な強さが必要だ。メンターの存在、同じ志を持つコミュニティ、定期的な振り返りの時間など、自分を支えるシステムを意図的に構築することが長期的な成功には不可欠だ。

無始無終という概念の本質は、「終わりなき学びと改善のサイクル」にある。

何かに取り組んで失敗したとしても、その経験は次の挑戦の糧となる。Aがダメなら学びを活かしてBに挑戦し、Bがダメならさらに学びを深めてCに進む。

この学びの連鎖こそが、真の意味での「始めも終わりもない」努力なのだ。

現代社会において、私たちは常に「続けるべきか、やめるべきか」という判断を迫られる。

データが示すのは、その答えは一つではないということだ。自分が取り組む分野の特性を理解し、意図的な練習を続け、定期的に進捗を評価し、必要に応じて方向転換する。

この一連のサイクルを「終わりなく」続けることが、データ駆動時代における無始無終の実践的な解釈なのである。

最後に、あなたがもし今、何かを諦めかけているとしたら、自問してほしい。

「あと1日、1時間、1分、1秒だけ続けたら、何か変わるかもしれない」

しかし同時に、こうも問うべきだ。

「この努力の方向性は正しいのか?別の道を選ぶべきではないのか?」

この二つの問いのバランスの中にこそ、真の成功への道がある。

データが語る無始無終の真実は、盲目的な継続でも安易な撤退でもない。

知的な判断と情熱的な実践の両立。

それこそが、令和の時代を生き抜く私たちに求められる姿勢なのである。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】