密雲不雨(みつうんふう)

→ 空が黒い雲に覆われているが、まだ雨が降ってきていない意から、前兆があるのにまだ事が起こらないこと。

密雲不雨(みつうんふう)という、この四字熟語を聞いたとき、多くの人は何を想像するだろうか。

この言葉は中国古典の『易経』小畜卦に由来する。

「密雲不雨、自我西郊」——空は厚い雲に覆われているのに、雨はまだ降ってこない。

原典では、陰気が盛んでありながら陽気が不足しているため、雲は集まっても雨にならない状態を示している。

転じて、何かが起こる前兆や条件が揃っているにもかかわらず、いつまでたっても事態が動かない膠着状態を意味するようになった。

歴史的に見れば、密雲不雨は政治的緊張や社会不安が高まっているのに決定的な変化が起きない状況を表現する際に用いられてきた。

明代の政治評論や、日本でも江戸末期の幕末動乱前夜の状況を表す言葉として知られている。

つまり、「嵐の前の静けさ」とも似ているが、より長期にわたる緊張状態を含意する概念だ。

現代日本において、この密雲不雨を最も象徴的に体現しているのが南海トラフ巨大地震である。

1946年の昭和南海地震から約80年が経過し、地震学者たちは「30年以内に70〜80%の確率で発生する」と警告を発し続けている。

データは揃い、予兆は観測され、対策は叫ばれている。

しかし地震は起きない。

この状況こそが、まさに密雲不雨なのだ。

本稿では、南海トラフ巨大地震を中心に、最新のデータと科学的知見を徹底的に調査し、「予兆があるのに事が起こらない」という現象の本質を探る。

そして重要なのは、危機を煽ることではない。

冷静にデータを読み解き、実際に何が起きているのかを理解し、そのうえで個人レベルでできる現実的な備えを常態化させることだ。

このブログで学べること

南海トラフ巨大地震について、あなたはどれだけ正確な情報を持っているだろうか。

「いつか来る」という漠然とした不安だけを抱えていないだろうか。

本稿では以下の内容を、すべてデータとエビデンスに基づいて解説する。

1. 南海トラフ巨大地震の発生確率と科学的根拠

政府の地震調査研究推進本部が公表している「30年以内に70〜80%」という数字の意味と、その算出根拠を詳細に検証する。この確率がどのような観測データと統計モデルから導き出されているのか、そして過去の地震との周期性について最新研究を基に解説する。

2. 実際に観測されている「予兆」の実態

海底地殻変動、スロースリップ現象、地震活動の変化など、現在進行形で観測されている地球物理学的な変化を具体的なデータで示す。気象庁、海上保安庁、防災科学技術研究所などの公的機関が観測している最新データを整理する。

3. 過去の南海トラフ地震から見る発生パターン

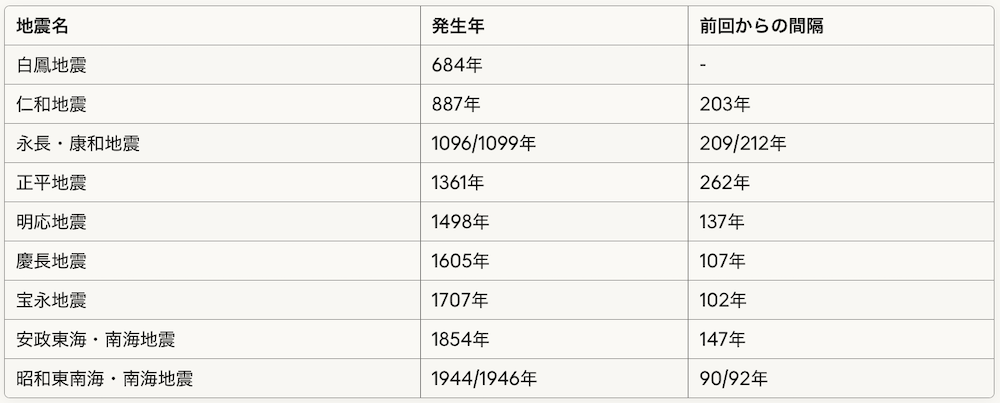

684年の白鳳地震から2024年までの1340年間に記録された南海トラフ地震の全データを一覧化し、発生間隔、規模、被害の変遷を可視化する。歴史地震学の知見から、現在がどの段階にあるのかを客観的に位置づける。

4. 被災者が本当に必要だと感じた備え

東日本大震災、熊本地震、能登半島地震などの実際の被災者アンケート調査から、「準備しておいてよかったもの」「なくて困ったもの」のランキングを定量データで示す。防災グッズリストではなく、実体験に基づく優先順位を明確にする。

5. 企業と個人がとるべき現実的対策

BCP(事業継続計画)の策定率、家庭内備蓄の実施率など、日本社会の防災対策の現状を数値で把握する。そのうえで、コストとリスクのバランスを考えた現実的な対応策を提示する。

このブログを読み終えたとき、あなたは南海トラフ巨大地震について「誰よりも詳しく、誰よりも冷静に」語れるようになっているはずだ。

南海トラフ巨大地震の発生確率:「70〜80%」という数字の真実

地震調査研究推進本部が2024年1月に公表した最新評価によれば、南海トラフ巨大地震が今後30年以内に発生する確率は70〜80%とされている。

この数字は2013年の評価から変わっていないが、基準日が毎年更新されるため、実質的には毎年確率が微増している計算になる。

では、この「70〜80%」はどのように算出されているのか。

この確率は、過去の南海トラフ地震の発生間隔をもとにした統計モデル「BPT分布(Brownian Passage Time Distribution)」によって計算されている。

BPT分布は、地震発生までの時間が平均値の周辺でばらつきながらも、一定の周期性を持つと仮定したモデルだ。

具体的なデータを見てみよう。過去の南海トラフ地震の発生間隔は以下の通りだ。

平均発生間隔は約88.2年とされているが、最短で90年、最長で262年と、かなりのばらつきがある。

2024年時点で前回(1946年昭和南海地震)から78年が経過しており、統計的には発生確率が高まっている時期に入っていることは間違いない。

ここで重要なのは、「70〜80%」という数字の意味を正確に理解することだ。

この確率は「30年間のどこかの時点で発生する確率」であり、「明日発生する確率」ではない。

確率論的に言えば、30年間を均等に分割した場合、1年あたりの発生確率は約3.7〜4.5%程度になる。

これを「低い」と見るか「高い」と見るかは判断が分かれるだろう。

比較データとして、他の巨大地震の発生確率を見てみよう。

- 首都直下地震(M7クラス):30年以内に70%

- 宮城県沖地震:30年以内に90%程度

- 根室沖地震:30年以内に80%程度

南海トラフの確率は決して突出して高いわけではないが、予想される被害規模が桁違いに大きいことが問題の本質だ。

内閣府が2024年に更新した被害想定によれば、南海トラフ巨大地震が最悪のシナリオで発生した場合の被害は以下の通りだ。

- 死者数:最大32万3,000人(冬の深夜、風速8m/sの場合)

- 建物全壊:最大238万6,000棟

- 経済的被害:約220兆円(国家予算の約2倍)

- 避難者数:発災1週間後で最大950万人

特に注目すべきは、死者数の内訳だ。津波による死者が23万人、建物倒壊による死者が6万1,000人、火災による死者が1万人と推定されている。

つまり、津波対策が最優先課題であることがデータから明確に読み取れる。

2018年以降、南海トラフ沿いでは「スロースリップ現象」が頻繁に観測されている。

スロースリップとは、プレート境界がゆっくりとずれ動く現象で、通常の地震のような急激な破壊ではないが、ひずみエネルギーが蓄積・解放されていることを示す重要な指標だ。

気象庁が運用する「南海トラフ地震臨時情報」の発表基準となる異常現象は、以下の3パターンだ。

- 南海トラフの想定震源域でM8.0以上の地震が発生

- 想定震源域のプレート境界で通常とは異なるゆっくりすべりが観測

- 東海地域に設置されたひずみ計で有意な変化が観測

2024年8月には、日向灘でM7.1の地震が発生し、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が初めて発表された。

この情報は1週間継続され、その間、全国で防災意識が高まった。

結果的には巨大地震には至らなかったが、この出来事は「予兆は観測できているが、それが巨大地震に直結するかは分からない」という現代地震学の限界を如実に示した。

つまり、我々は密雲不雨の只中にいる。

データは揃い、観測網は整備され、確率は計算されている。しかし、いつ「雨」が降り始めるのかは、誰にも分からないのだ。

現在観測されている「予兆」:地球は何を語っているのか?

地震予知は不可能——これが現代地震学の到達点だ。

しかし同時に、地球が発するシグナルを観測し、解釈する技術は飛躍的に進歩している。

南海トラフ沿いでは現在、どのような「予兆」が観測されているのか。

海上保安庁は、南海トラフ沿いに15点の海底基準点を設置し、GPSを用いた精密な地殻変動観測を実施している。

この観測により、フィリピン海プレートが年間約4〜6cmの速度で北西方向に移動していることが確認されている。

2024年の最新データによれば、紀伊半島沖から四国沖にかけての海底では、年間平均で以下のような変動が観測されている。

- 紀伊半島沖:北西方向に年間5.3cm

- 四国沖:北西方向に年間4.8cm

- 室戸岬沖:北西方向に年間5.1cm

この数値自体は長期的な平均値と大きく変わらないが、重要なのは短期的な変動パターンだ。

2023年から2024年にかけて、一部の観測点で通常の変動速度から若干の逸脱が観測されている。

ただし、この変動が巨大地震の直前現象なのか、それとも自然なばらつきの範囲内なのかは、現時点では判断できない。

スロースリップ現象は、南海トラフ地震の理解において最も注目されている現象の一つだ。

防災科学技術研究所の高感度地震観測網(Hi-net)のデータによれば、2018年以降、東海地方から四国地方にかけて、以下のようなスロースリップが観測されている。

- 2018年:愛知県東部で短期的スロースリップ(継続期間約2週間)

- 2020年:紀伊半島で長期的スロースリップ(継続期間約3ヶ月)

- 2022年:高知県西部で短期的スロースリップ(継続期間約10日)

- 2024年:四国東部で長期的スロースリップ(継続期間約2ヶ月、現在も継続中の可能性)

これらのスロースリップで解放されるエネルギーは、M6〜M7クラスの地震に相当すると推定されている。

重要なのは、スロースリップによってひずみの一部が解放されることで、巨大地震の発生が遅れる可能性がある一方、スロースリップが巨大地震の引き金になる可能性も指摘されていることだ。

東北大学の研究チームが2023年に発表した論文によれば、東日本大震災の約1ヶ月前にも、宮城県沖でスロースリップが観測されていた。

つまり、スロースリップは「前兆」である可能性と「エネルギー解放」である可能性の両面を持つ、極めて複雑な現象なのだ。

南海トラフ沿いでは、深さ30〜40kmのプレート境界付近で「深部低周波微動」と呼ばれる特殊な地震活動が観測されている。

これは通常の地震よりも低い周波数成分が卓越する微弱な振動で、スロースリップと同期して発生することが知られている。

気象庁の観測データによれば、2024年に入ってから深部低周波微動の発生頻度が増加している地域がある。

- 紀伊半島西部:2023年比で約1.3倍

- 四国東部:2023年比で約1.5倍

- 豊後水道:2023年比で約1.2倍

ただし、深部低周波微動の発生頻度には数年スケールの周期的変動があることも知られており、この増加が直ちに巨大地震の前兆を意味するわけではない。

京都大学防災研究所の長期観測データによれば、深部低周波微動は約6ヶ月周期で活発化と静穏化を繰り返す傾向がある。

国土地理院が全国に展開する電子基準点(約1,300点)のうち、南海トラフ沿いの約200点では、特に詳細な解析が行われている。

2024年8月の日向灘地震の前後で、以下のような地殻変動が観測された。

- 宮崎県南部:最大約3cmの南西方向への変位

- 高知県西部:最大約1.5cmの南方向への変位

- 愛媛県南部:最大約1cmの西方向への変位

これらの変位は、日向灘地震による地殻変動として説明可能な範囲内だが、地震後も微小な変動が継続している観測点がある。

このような「余効変動」が長期化するかどうかが、今後の監視ポイントになる。

防災科学技術研究所が紀伊半島沖に設置した「DONET(地震・津波観測監視システム)」は、海底に51台の観測機器を配置し、地震動と水圧変化を常時監視している。

このシステムは、津波が沿岸に到達する前に海底での水圧変化を検知することで、従来よりも数分早い津波警報を可能にする。

2024年の観測データでは、DONETは微小な地震(M3未満)を年間約2,000回検知している。

これは前年比で約5%の増加だが、この増加が地震活動の活発化を意味するのか、観測精度の向上によるものなのかは慎重な判断が必要だ。

東日本大震災の前にも、様々な「予兆」が観測されていた。

しかし、それが巨大地震につながると判断できたのは、すべて事後的な解析によるものだった。

- 2011年2月:三陸沖でM5クラスの地震が増加(前月比約3倍)

- 2011年3月9日:M7.3の前震が発生

- 2011年3月11日:M9.0の本震が発生

重要なのは、3月9日のM7.3の地震が発生した時点でも、2日後にM9.0の地震が来るとは誰も予測できなかったという事実だ。

地震学者たちは「余震に注意」と呼びかけていたが、それは「前震」だったのである。

現在の南海トラフ沿いで観測されている現象は、東日本大震災前の状況と比較してどうなのか。

データを並べてみると、南海トラフでは東北地方太平洋沖のような顕著な地震活動の増加は見られていない。

むしろ、スロースリップや深部低周波微動といった、ゆっくりとした変化が主体だ。

これは、南海トラフと東北地方太平洋沖ではプレート境界の性質が異なるためだと考えられている。

南海トラフでは、プレート境界に堆積物が厚く存在し、より複雑な破壊プロセスをたどる可能性が指摘されている。

つまり、「予兆」は確かに観測されているが、その解釈は極めて難しい。

地球は確かに何かを語っているが、その言語を完全には理解できていない——これが現代地震学の正直な現状なのだ。

歴史が示す周期性:1340年間のデータが語ること

南海トラフ巨大地震は、有史以来繰り返し日本列島を襲ってきた。最古の記録は684年の白鳳地震まで遡る。

この1340年間のデータを詳細に分析することで、現在の状況をより客観的に位置づけることができる。

日本の地震記録は世界的に見ても極めて詳細だ。

特に南海トラフ地震については、古文書、寺社の記録、地質学的証拠などから、かなり正確な発生年と規模が推定されている。

過去1340年間の南海トラフ地震を詳細に見ていこう。

684年 白鳳地震(天武地震)

推定規模:M8.0〜8.3 『日本書紀』に記録された最古の南海トラフ地震。「土佐国の田苑50余万頃が海に沈んだ」との記述があり、大規模な津波被害が発生したことが分かる。地質調査により、高知県沿岸で当時の津波堆積物が確認されている。

887年 仁和地震

推定規模:M8.0〜8.5 『日本三代実録』に詳細な記録が残る。京都でも強い揺れが感じられ、大阪湾沿岸では津波が襲来。死者は数千人に及んだとされる。この地震は、南海トラフ全域が連動して破壊した可能性が高いと考えられている。

1096年 永長東海地震 / 1099年 康和南海地震

推定規模:M8.0〜8.3(各々) この2つの地震は、わずか3年の間隔で発生した。現代の理解では、本来は同時に破壊すべきエネルギーが時間差で解放された「時間差連動型」の可能性が指摘されている。

1361年 正平地震(康安地震)

推定規模:M8.2〜8.5 『太平記』などに記録が残る。摂津(現在の大阪)では津波により多数の死者が出た。この地震の特徴は、前回の地震から約260年という長い間隔が空いたことだ。

1498年 明応地震

推定規模:M8.2〜8.4 この地震は、東海地震と南海地震が連動した可能性が高い。静岡県浜名湖が海とつながったのはこの地震による地殻変動が原因とされている。

1605年 慶長地震

推定規模:M7.9〜8.0 この地震は「津波地震」の可能性が指摘されている。つまり、陸地での揺れは比較的小さかったが、津波が異常に大きかったという特徴を持つ。紀伊半島から四国にかけて甚大な津波被害が発生した。

1707年 宝永地震

推定規模:M8.6(南海トラフ地震史上最大) 東海・東南海・南海の全域が同時に破壊した最大級の地震。さらに、この地震の49日後に富士山が噴火(宝永噴火)している。地震と火山活動の関連を示す重要な事例だ。津波は関東から九州まで広範囲を襲い、死者は2万人以上に及んだ。

1854年 安政東海地震・安政南海地震

推定規模:M8.4(東海)、M8.4(南海) 12月23日に東海地震、その32時間後に南海地震が発生した。この時間差連動型の発生パターンは、現代の地震学においても重要な研究対象となっている。津波は太平洋沿岸全域を襲い、死者は数千人に及んだ。

1944年 昭和東南海地震、1946年 昭和南海地震

規模:M7.9(東南海)、M8.0(南海) 戦時中に発生した東南海地震は、軍事機密として報道が統制された。2年後に南海地震が発生し、合計で死者・行方不明者は2,500人以上となった。これが現時点での最新の南海トラフ地震だ。

これらのデータから、いくつかの重要なパターンが浮かび上がる。

- 発生間隔の変動 最短90年(1854→1944/1946)から最長262年(1099→1361)まで、大きなばらつきがある。平均は約88.2年だが、この「平均」はあまり意味を持たない。むしろ、前回の地震の規模やプレート境界の固着状況によって次の地震までの間隔が変わると考えられている。

- 連動パターンの多様性 南海トラフ地震は、東海・東南海・南海の3セグメントが同時に破壊する「全域連動型」、数時間から数年の時間差で破壊する「時間差連動型」、そして一部のみが破壊する「単独型」という、少なくとも3つのパターンがあることが分かっている。1707年宝永地震は全域連動型、1854年安政地震は32時間の時間差連動型、1944/1946年昭和地震は2年の時間差連動型だった。このパターンの違いは、直前のひずみ蓄積状況やプレート境界の固着分布によって決まると考えられているが、事前に予測することは極めて困難だ。

- 規模の変動 最大はM8.6の1707年宝永地震、最小はM7.9の1944年昭和東南海地震と推定されている。地震の規模は、破壊領域の広さとプレート境界のずれ量によって決まる。歴史データからは、長い間隔の後には大きな地震が発生しやすい傾向が読み取れる。

1946年から2024年まで、78年が経過している。

過去の平均発生間隔88.2年から見れば、すでに88%の時間が経過した計算になる。

しかし、前述の通り、発生間隔には大きなばらつきがある。

重要な視点は、前回の1944/1946年の地震が「時間差連動型」で、かつ規模がやや小さかった(M7.9/M8.0)ことだ。これは、プレート境界の一部で固着が残っている可能性を示唆する。

実際、地殻変動の観測データからは、特に東海地域でひずみの蓄積が顕著であることが確認されている。

歴史的に見て、前回の地震で解放されなかったエネルギーが次の地震に持ち越される現象は珍しくない。

1096年と1099年の時間差連動がその典型例だ。

さらに長期的な視点として、地震考古学の成果も見ておくべきだろう。

高知大学などの研究チームが実施した津波堆積物調査により、過去6,000年間の南海トラフ地震の痕跡が確認されている。

この調査によれば、100年前後の「通常サイクル」の間に、300〜600年に一度程度、特に大規模な地震が発生している可能性がある。

最後の超巨大地震は1707年宝永地震だった可能性が高く、そこから約320年が経過している。

つまり、歴史データが示唆するのは以下の点だ。

- 発生確率は統計的に高まっている

- しかし「いつ」発生するかは予測不可能

- 次の地震は、前回よりも大規模になる可能性がある

- 全域連動か時間差連動かは事前には分からない

歴史は繰り返すが、同じパターンでは繰り返さない。

これが、1340年間のデータが我々に教える最も重要な教訓だ。

被災者が本当に必要だと感じたもの

危機を煽っても意味がない。

必要なのは、現実的で継続可能な備えだ。

そして、その備えの優先順位を決めるうえで最も信頼できるのは、実際に被災した人々の声だ。

東日本大震災、熊本地震、北海道胆振東部地震、そして2024年の能登半島地震。

これら大規模災害の被災者を対象に実施された複数のアンケート調査から、「本当に必要だったもの」「準備しておけばよかったもの」のデータを詳細に分析する。

内閣府が2023年に公表した「大規模災害被災者の生活再建に関する調査」では、過去10年間の主要災害被災者約5,000人からの回答が集計されている。この中で「発災直後(72時間以内)に最も必要だったもの」のランキングは以下の通りだ。

第1位:飲料水(回答率94.3%)

圧倒的多数の被災者が水の重要性を指摘している。断水は地震発生から平均3〜7日間継続し、長い地域では2週間以上に及んだ。

具体的な必要量を見ると、成人1人あたり1日最低2リットル、できれば3リットルが推奨されている。

家族4人なら1日12リットル、3日分で36リットルだ。

2リットルペットボトル18本という計算になる。

重要なのは、この水は飲用だけでなく、簡易的な衛生管理(手洗い、歯磨き、傷口の洗浄など)にも必要だという点だ。

能登半島地震の被災者からは「ウェットティッシュがあっても、最終的には水で洗い流したいという欲求が強かった」という声が多数寄せられている。

第2位:モバイルバッテリー・充電器(回答率87.6%)

現代の災害対応において、スマートフォンは生命線だ。安否確認、情報収集、決済、懐中電灯代わりなど、用途は多岐にわたる。

東日本大震災では停電が平均5日間継続した。

通常のスマートフォンは1日1回の充電が必要だが、災害時は情報収集のため使用頻度が上がり、バッテリー消費も激しくなる。

被災者の証言によれば、容量10,000mAh以上のモバイルバッテリー2個があれば、家族3〜4人が3日間程度は何とか凌げるとのことだ。

ただし、充電済みのバッテリーを常備する必要がある。「災害が起きてから充電しようとしても遅い」という指摘は極めて重要だ。

第3位:食料(常温保存可能なもの)(回答率85.2%)

意外にも水や充電器より優先度が低いという結果だった。

これは、食料は数日間なくても生命に直結しないこと、そして支援物資として比較的早く届く傾向があることが理由だ。

ただし、乳幼児や高齢者、アレルギー体質の人がいる家庭では、個別対応が必要な食料の備蓄が重要になる。

特に粉ミルクやアレルギー対応食品は支援物資として届きにくいというデータがある。

熊本地震の被災者アンケートでは、「レトルト食品やカップ麺よりも、調理不要でそのまま食べられるもの(缶詰、菓子類、栄養補助食品など)が重宝した」という回答が68%を占めた。

災害時は調理のための水や燃料が不足するためだ。

第4位:簡易トイレ(回答率76.8%)

これは最も見落とされがちで、かつ被災後に最も深刻な問題となる項目だ。

下水道が使えなくなった状況でのトイレ問題は、尊厳に関わる問題だ。

能登半島地震では、避難所のトイレが不衛生になり、それを避けるために水分摂取を控え、結果として脱水症状や体調不良を起こす高齢者が続出した。

内閣府の推奨では、1人1日5回の使用を想定し、家族の人数×5回×7日分の簡易トイレを備蓄することとされている。

4人家族なら140回分だ。市販の簡易トイレセットは50回分で約3,000〜5,000円程度で入手できる。

第5位:懐中電灯・ランタン(回答率72.3%)

夜間の停電時、照明の確保は安全確保の基本だ。

特に余震が続く中での移動や、避難所での生活では不可欠となる。

被災者の推奨は「各部屋に1つずつ」の懐中電灯配置だ。

枕元に置いておくことで、夜間の突然の揺れにも対応できる。

また、頭に装着できるヘッドライトタイプは両手が自由になるため高評価だ。

さらに、広範囲を照らせるランタンタイプも1〜2個あると、避難生活の質が大きく向上する。

最近はUSB充電式や乾電池式のLEDランタンが主流で、価格も2,000〜5,000円程度と手頃だ。

第6位〜第10位の重要アイテム

6位:ラジオ(回答率68.9%) 停電・通信障害時、最も信頼できる情報源はラジオだった。手回し充電機能付きのものが高評価。

7位:現金(回答率64.5%) キャッシュレス決済が普及した現代でも、災害時は現金が必要だ。停電でATMやカード決済端末が使えなくなる。1万円札よりも千円札や小銭を多めに用意することが推奨される。

8位:常備薬(回答率61.2%) 持病のある人にとっては生死に関わる。7日分以上の備蓄が推奨されるが、処方薬は医師との相談が必要だ。

9位:ウェットティッシュ・除菌シート(回答率58.7%) 水が使えない状況での衛生管理に不可欠。特に食事前の手指消毒は感染症予防の観点から重要だ。

10位:毛布・寝袋(回答率55.3%) 冬季の災害では体温維持が生命に関わる。避難所の暖房が不十分な場合も多い。

「準備していなくて最も後悔したもの」ランキング

一方、「準備しておけばよかった」という後悔の声が多かったアイテムは以下の通りだ。

1位:カセットコンロとボンベ(回答率82.1%) 温かい食事や飲み物が取れることの心理的効果は計り知れない。特に冬季災害では重要性が増す。

2位:ポータブル電源(回答率76.4%) モバイルバッテリーより大容量で、家電製品も使用できるポータブル電源の需要が近年急増している。能登半島地震では、ポータブル電源を持っていた家庭と持っていなかった家庭で、避難生活の質に大きな差が出たという報告がある。

3位:防寒具・雨具(回答率68.9%) 季節を問わず、夜間は冷え込むことが多い。また、避難所の屋外での待機時間が長引くケースもある。

では、実際にどれだけの家庭がこれらの備えをしているのか。

内閣府「防災に関する世論調査」(2024年)のデータを見てみよう。

- 3日分以上の水・食料を備蓄している家庭:47.2%

- モバイルバッテリーを常備している家庭:63.8%

- 簡易トイレを備蓄している家庭:28.4%

- 懐中電灯を複数箇所に配置している家庭:52.1%

- ポータブル電源を所有している家庭:18.6%

つまり、半数以上の家庭が最低限の備えすらしていない現実がある。

「いつか準備しようと思っているができていない」という回答が全体の64.7%を占めた。

「備えが重要なのは分かるが、お金がかかる」という声は多い。

では、実際にどれくらいの費用が必要なのか。

最低限の備え(4人家族、3日分)の概算:

- 水(2L×18本):約1,500円

- モバイルバッテリー(10,000mAh×2個):約6,000円

- 食料(レトルト・缶詰など):約5,000円

- 簡易トイレ(60回分):約4,000円

- 懐中電灯・ランタン(計3個):約6,000円

- ラジオ(手回し充電式):約3,000円

- 現金:10,000円

- その他(ウェットティッシュ、常備薬など):約3,000円

合計:約38,500円(現金除く)

決して安いとは言わないが、スマートフォン1台分程度の投資で、家族の命を守る備えが整う計算だ。

しかも、これらは一度揃えれば数年間使用できる(消費期限のある食料や水は定期的な更新が必要)。

備蓄の最大の問題は「賞味期限切れによる無駄」と「備蓄していることを忘れる」ことだ。

これを解決するのが「ローリングストック法」だ。

ローリングストック法とは、普段の生活で消費する食品や日用品を少し多めに購入し、古いものから使用し、使った分を補充するという方法だ。

常に一定量の備蓄を保ちつつ、賞味期限切れを防げる。

例えば、レトルトカレーを12食分購入し、普段の食事で月に2食消費、消費したら2食分を補充する。

これで常に12食分の備蓄が保たれ、賞味期限も自動的に更新される。

東京都が推奨する「日常備蓄」の考え方も同様だ。特別な「非常食」を用意するのではなく、日常的に食べているもの、使っているものを少し多めにストックしておくという発想だ。

個人の備えと並行して、企業の災害対策も重要だ。

帝国データバンクの「事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査」(2024年)によれば、BCPを策定済みの企業は全体の18.7%にとどまる。

従業員規模別に見ると、大企業(従業員300人以上)では46.2%が策定済みだが、中小企業(同30人未満)では11.3%に留まる。

つまり、大多数の中小企業は大規模災害時の事業継続の見通しが立っていない。

一方、BCPを策定している企業の具体的対策を見ると、優先度が高いのは以下の項目だ。

- 従業員の安否確認システム(実施率89.4%)

- データのバックアップ体制(実施率84.7%)

- 代替拠点の確保(実施率62.3%)

- 非常用電源の確保(実施率58.6%)

- 在庫・備蓄品の確保(実施率54.2%)

興味深いのは、BCPを策定している企業は、そうでない企業と比較して、東日本大震災後の事業回復が平均で2.3倍速かったというデータだ(中小企業庁「中小企業白書2023」)。

つまり、備えの有無は、個人レベルでも企業レベルでも、災害後の回復速度に直結する。

なぜ多くの人が備えをしないのか。

災害心理学の研究によれば、人間には「正常性バイアス」という認知の歪みがある。

これは「自分だけは大丈夫だろう」「今まで大丈夫だったから、これからも大丈夫だろう」と考える傾向だ。

東京大学の調査によれば、南海トラフ巨大地震の被害想定エリアに住む住民の72.3%が「自分の地域で大地震が起きる可能性は低い」と回答している。

客観的なデータが「70〜80%の確率」を示しているにもかかわらず、だ。

この正常性バイアスを乗り越えるには、具体的で小さな行動から始めることが有効だ。

「完璧な備えをしよう」と考えるのではなく、「今日は水を2本買ってみよう」「今週はモバイルバッテリーを購入しよう」という段階的なアプローチが継続につながる。

被災者の声を集約すれば、一つの明確な結論に至る——備えている人は助かり、備えていない人は後悔する。

そして、備えはそれほど難しいことでも、高価なことでもない。必要なのは、少しの知識と、一歩を踏み出す決断だけだ。

まとめ

ここまで、南海トラフ巨大地震の発生確率、観測されている予兆、歴史的パターン、そして実際に必要な備えについて、データを基に検証してきた。

最後に問うべきは、この「密雲不雨」の状況とどう向き合うべきかという問題だ。

南海トラフ巨大地震は、明日来るかもしれないし、30年後かもしれない。

あるいは、さらに先かもしれない。この不確実性こそが、密雲不雨の本質だ。

リスク管理の観点から考えれば、「発生確率×被害規模」がリスクの大きさを決める。

南海トラフ巨大地震の場合、30年以内の発生確率70〜80%、被害想定220兆円という数字から、期待損失額(Expected Loss)は約154〜176兆円/30年、つまり年間約5〜6兆円となる。

これは日本の国家予算の約5%に相当する。個人レベルで考えれば、年収500万円の人が年間25万円を地震リスクに割り当てるべき計算になる(もちろん、実際には地震保険や税金を通じて社会全体でリスクを分散している)。

重要なのは、この計算が示すのは「備えのコストは決して高くない」という事実だ。

前述の通り、最低限の備えは約4万円で整う。これを5年使用すれば年間8,000円、月額わずか約670円だ。

最後に、密雲不雨という状況をどう捉えるべきかという哲学的な問いに戻ろう。

「いつ来るか分からない」という不確実性は、不安の源泉でもあるが、同時に準備の機会でもある。

もし「3日後に確実に地震が来る」と分かっていれば、社会はパニックに陥るだろう。

しかし、不確実だからこそ、冷静に、段階的に、持続可能な形で備えることができる。

易経の密雲不雨の卦には、続きがある。

「君子以って徳を積み行いを懿にす」——つまり、事が起こるのを待つ間、君子は徳を積み、行いを善くする。

現代的に解釈すれば、「災害が来るのを恐れて待つのではなく、その時間を使って準備を整え、知識を深め、コミュニティを強化する」ということだ。

南海トラフ巨大地震は確実に来る。それが明日なのか、10年後なのか、30年後なのかは分からない。

しかし、その不確実性の中で、私たちは確実にできることがある。

水を備蓄すること。

バッテリーを充電しておくこと。

家族と避難場所を確認すること。

地域の防災訓練に参加すること。

地震保険に加入すること。

企業であればBCPを策定すること。

これらは、どれも特別なことではない。月に数千円、年に数万円の投資と、わずかな時間があればできることだ。し

かし、この「わずかな備え」が、災害時には生死を分ける。

本稿で提示した膨大なデータが示す結論は、極めてシンプルだ。

- 南海トラフ巨大地震は統計的に発生確率が高まっている

- 観測技術は進歩しているが、発生時期の予測は不可能

- 歴史データは発生パターンの多様性を示している

- 被災者の経験は、必要な備えの優先順位を明確に示している

- 個人レベルの備えは決して高価ではなく、継続可能である

密雲不雨——空は黒い雲に覆われているが、まだ雨は降っていない。

しかし、雨は必ず降る。その時に備えるか、備えないか。データはすべて揃っている。あとは、一歩を踏み出すかどうかだ。

危機を煽るつもりはない。

ただ、データを冷静に読み解き、現実を直視し、できる備えをする。

それだけだ。そして、それこそが、不確実性の時代を生き抜く最も合理的な戦略なのだ。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】