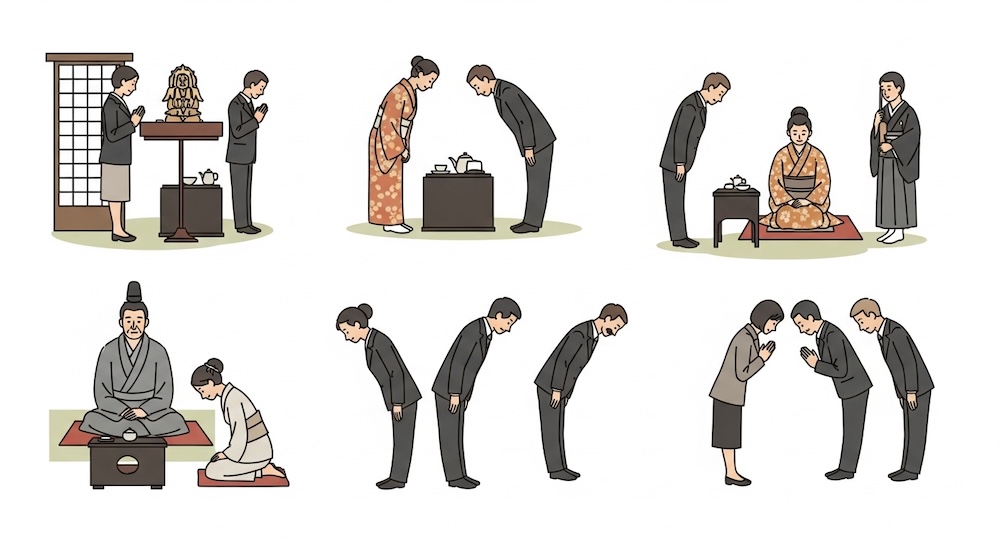

平身低頭(へいしんていとう)

→ 身を低くし頭を下げて恐れ入ることや恐縮してひたすら謝ること。

平身低頭という言葉を聞いて、どのような光景を思い浮かべるだろうか?

深々と頭を下げ、相手に対して恐縮する姿。日本のビジネスシーンでは当たり前の光景だが、海外では時として深刻な誤解を招く要因となる。

「頭を下げる」という行為が持つ文化的意味の重大な違いである。

日本では敬意や謝罪の表現として自然に行われる平身低頭が、海外では「自信の欠如」「交渉相手としての弱さ」と受け取られることがある。

ということで、平身低頭の歴史的背景から始まり、世界各国の挨拶文化との比較、そして現代のグローバルビジネスにおける具体的な対応策まで、データに基づいて徹底解説する。

これは単なる文化論ではない。

現代の経営者にとって必須の戦略的コミュニケーション論である。

平身低頭の歴史的起源と文化的背景

平身低頭は、中国古典文学の『礼記』という書物に由来している。

『礼記』は紀元前1千年紀に成立したとされる儒教の経典のひとつで、礼に関する論文や儀式の記述が含まれている。

この時代から既に「身体を平らにして(平身)、頭を低く垂れる(低頭)ことを意味し、態度や行動で敬意を表すこと」が礼儀として確立されていた。

平身低頭の語源をひも解くと、「平身」はひれ伏すこと、「低頭」は頭を低く下げることを指す。

これは単なる形式的な動作ではなく、自分の急所である頭を相手の前に下げることで、相手に敵意を抱いていないことや相手を信頼していることを表すという明確な意図があった。

興味深いことに、奈良時代以前に中国から伝わったといい、中世に武家礼法として形式化し、相手に敬意を伝える所作となったという経緯がある。

つまり、日本の平身低頭文化は1400年以上の歴史を持つのである。

そして、現代の日本社会において、平身低頭は様々な場面で使用される。

挨拶をする時、お礼を言う時、謝罪をする時、お願いをする時、寺社へ参拝する時など、多くの場面で日常的に私たちは使っている。

さらに驚くべきことに、目の前に相手がいないのに電話口で頭を下げて挨拶をしたり、お願い事のメールを送る時も「お願いします」と頭を下げながら送信ボタンを押したりと、無意識に行っている。

これは日本人の DNA に深く刻まれた文化的行動パターンと言える。

データで見る世界の挨拶文化:なぜ握手が主流なのか?

世界の挨拶文化を俯瞰すると、握手が圧倒的に主流である。

海外の多くの国では、日本のお辞儀に代わる挨拶として「握手」をするのが一般的だ。

握手の文化的意味は明確である。

握手は世界共通の挨拶マナーとして、右手と決まっている。

敵意のないこと、武器を持っていないことを表しており、相手と心を通わせる意味もある。

これは平身低頭と同様に「敵意がない」ことを示すものだが、その表現方法に決定的な違いがある。

また、実は各国の握手文化には興味深い特徴がある。

アメリカ:アメリカ人は男女問わず、握手を率直に求めてくることが多く、力強い握手が信頼の証とされる。

イギリス:イギリス人は握手の後も適度な距離感を置きたいとされ、軽めの握手を好む傾向がある。

アジア系:アジア系の握手はソフトな握手が多いとされているが、これが日本人の平身低頭文化と混同される要因でもある。

興味深いデータとして、男性同士の場合、相手が痛く感じない程度にギュッと握り、力強さをアピールするのが望ましいとされている。

これは単なる挨拶を超えて、ビジネスパートナーとしての信頼性を測る指標となっているのである。

実際に、握手は交渉の大事な一歩で、握り方によって第一印象が大きく変わる怖さもあるという研究結果もある。

つまり、握手は単なる挨拶ではなく、ビジネス成功の鍵を握る重要な要素なのだ。

平身低頭 vs 握手文化:海外で起きる深刻な誤解とは?

海外でのビジネスシーンにおいて、日本人が無意識に行う平身低頭は、しばしば深刻な誤解を招く。

違和感を覚える一番の理由は日本人がしばしば相手の目をきちんと見ない点にある。

相手に近づくときに、相手の手を探して目線を落とす。

握手している間も、つい、お辞儀して下を向くことがある。

この行動パターンが海外のビジネスパートナーに与える印象は想像以上に深刻だ。

お辞儀をすると、目をそらしてしまうことになるからです。

握手でもっとも大切なことのひとつがアイコンタクト。

お辞儀をすると、相手はずっとあなたの頭頂を見ることになる。

さらに問題となるのは、握手の力強さである。

握るときに力を入れないのもよくないようだ。

日本人の握手は力がこもっていないことが珍しくない。

そうなると、交渉相手として信頼できるかどうか、第一印象はあまり芳しいものでなくなる。

この「弱い握手」は、相手の手の平の中に自分の手をゆだねるような、ふにゃっとした力ない握手のことを”Dead Fish Handshake”と言う。

気持ちが悪いと嫌われるだけでなく、仕事に対する意欲や自信もないように受け取られかねませんという評価を受ける場合があるので要注意だ。

各国別・頭を下げる文化の詳細比較データ

アジア圏での頭を下げる文化の多様性

アジア圏では日本以外にも頭を下げる文化が存在するが、その意味や方法には大きな違いがある。

タイ:タイでは日本と同様に挨拶としてお辞儀をするが、日本とは少しやり方が違う。タイのお辞儀は胸の前で手を合わせる合掌スタイルで「ワイ」と呼ばれるお辞儀が一般的である。

インド:迷ったら、手を合わせて胸の高さまで持ってきて、軽くお辞儀をする「ナマステ」の挨拶をしましょうとされている。

中国・韓国:中国や韓国などほかのアジアの国にも、相手に頭を下げるお辞儀の習慣があるが、中国や韓国などアジアの国では、初めて会った人の手をギュッと握るのは、あまり感じのいいこととはされていないという特徴がある。

欧米圏での頭を下げる文化の歴史的変化

興味深いことに、欧米でも歴史的には頭を下げる文化が存在していた。

これは昔欧米にもあった文化だが、ほとんど男性だけの身振りで、女性は「カーテシー」という少し異なる身振りをした。

現代にはこの習慣はほぼ消えているが、クラシカル音楽の演奏の前など、形式張った場面でまだたまに見かけられる。

現代でも特定の場面では残っている。

イギリス、オーストラリア、その他英連邦の裁判所では、弁護士や書記官は男女を問わず、法廷に出入りする際に裁判官に対して控えめに頭を下げることが求められている。

宗教的コンテクストでの頭を下げる行為

宗教的な観点では、頭を下げる行為に異なる意味が込められている。

キリスト教:キリスト教で使われるお辞儀は、尊敬と服従を表していると言われている。祭壇を通るときや、イエス・キリストの名前が読み上げられるときなどにお辞儀をする。

イスラム教:メッカの方向に1日5回礼拝するイスラム教は、礼拝時に深々と頭を下げて神に向かってお辞儀をする。頭を下げるのは「神への絶対的な帰依」を示すためであるため、人間に対するお辞儀はイスラム教徒にとっては抵抗があるという重要な違いがある。

グローバル時代の戦略的コミュニケーション論

握手が世界標準となった背景には、明確な合理性がある。

握手によって利き手を制することで、武器を隠し持っていないことを示すための意味があったと推測されている。

これは物理的な安全性の確保という、普遍的なニーズに基づいている。

一方、お辞儀文化の特殊性は、「お辞儀」に関する言葉や動作の種類が世界的に見ても豊富で、しかも用途により使い分けている国は日本だけという事実に現れている。

この複雑性が、グローバルコミュニケーションにおいては障壁となることがある。

現代のビジネス環境において、文化的適応は戦略的課題である。

統計的に見ると、日本人はお辞儀と言う挨拶を1,600年以上歴史のなかで培ってきたが、グローバル市場では握手が圧倒的主流である事実を受け入れる必要がある。

私が推奨するのは「文化的スイッチング」戦略だ。

国内では日本式の平身低頭を活用し、海外では握手中心のアプローチに切り替える。

この切り替えには、相手の目を見て、力強く握るのを何よりも心がけたいという基本原則を徹底することが重要である。

そして、具体的な実践方法として、以下のアプローチを提案する。

事前準備段階:

- 相手国の挨拶文化を事前に研究する

- 握手の力強さを練習しておく

- アイコンタクトを維持する練習を行う

実際の交渉場面:

- まず「グッドモーニング」などと挨拶しながら近づき、言い終わるタイミングで手を握る

- 相手が差し出すまで待つのではなく、積極的に手を差し出す

- 握手後の会話でも相手の目を見続ける

フォローアップ:

- 握手の印象について信頼できる現地パートナーからフィードバックを得る

- 継続的に改善を図る

まとめ

検証してきたデータは、明確な事実を示している。

世界の大多数の国で握手が標準的な挨拶であり、日本式の平身低頭は時として誤解を招く可能性がある。

けれども、これは日本文化を否定するものではない。

重要なのは、文化や国の違いばかりでなく、人それぞれ個性もあるので、相手を尊重し、恥をかかせないように合わせることもマナーという柔軟性である。

平身低頭の精神は保持しながら、表現方法をグローバルスタンダードに合わせる。

これは決して「日本らしさ」を失うことではない。

むしろ、日本人の持つ「相手への配慮」という本質を、最も効果的な形で表現することである。

グローバル化が加速する現代において、文化的コミュニケーション能力は企業の生存戦略そのものである。

特に IoT やAI といった技術分野では、国境を越えた協力が不可欠だ。

私たち日本の経営者に求められるのは、平身低頭の精神を保ちながら、グローバルスタンダードでのコミュニケーション能力を身につけることである。

これは単なるマナーの問題ではなく、ビジネス成功の鍵を握る戦略的課題なのだ。

データが示すように、握手文化への適応は避けて通れない現実である。しかし、その奥にある「相手への敬意と信頼の表現」という本質は、平身低頭と同じである。

表現方法を変えることで、日本人の持つ素晴らしい価値観を世界に伝えることができるのだ。

21世紀の経営者は、もはや単一文化の中でビジネスを完結させることはできない。

平身低頭から始まり、握手、ハグ、そして各国固有の挨拶文化まで、幅広いコミュニケーション手法を戦略的に使い分ける能力が求められる。

これは決して日本の伝統を捨てることではない。

むしろ、「和をもって貴しとなす」という日本古来の精神を、現代のグローバル社会で最大限に活用する方法なのである。

私自身、まだまだ学び続けている最中だが、一人でも多くの日本の経営者が、この戦略的コミュニケーション能力を身につけることを願っている。

それが、日本企業の真のグローバル化につながると確信している。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】