どうも、株式会社stakのあつきです。

前回のこちらの記事では、LLMO(大規模言語モデル最適化)について紹介しました。

重要なのでより具体的に事例も交えながら、徹底的に掘り下げていきます。

「LLMO」とは何か?

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、ChatGPTやGoogleのAI Overviews、AIモードといった生成AIによる検索・回答の中で、自社の情報が引用・参照されるように最適化を行う取り組みのこと。

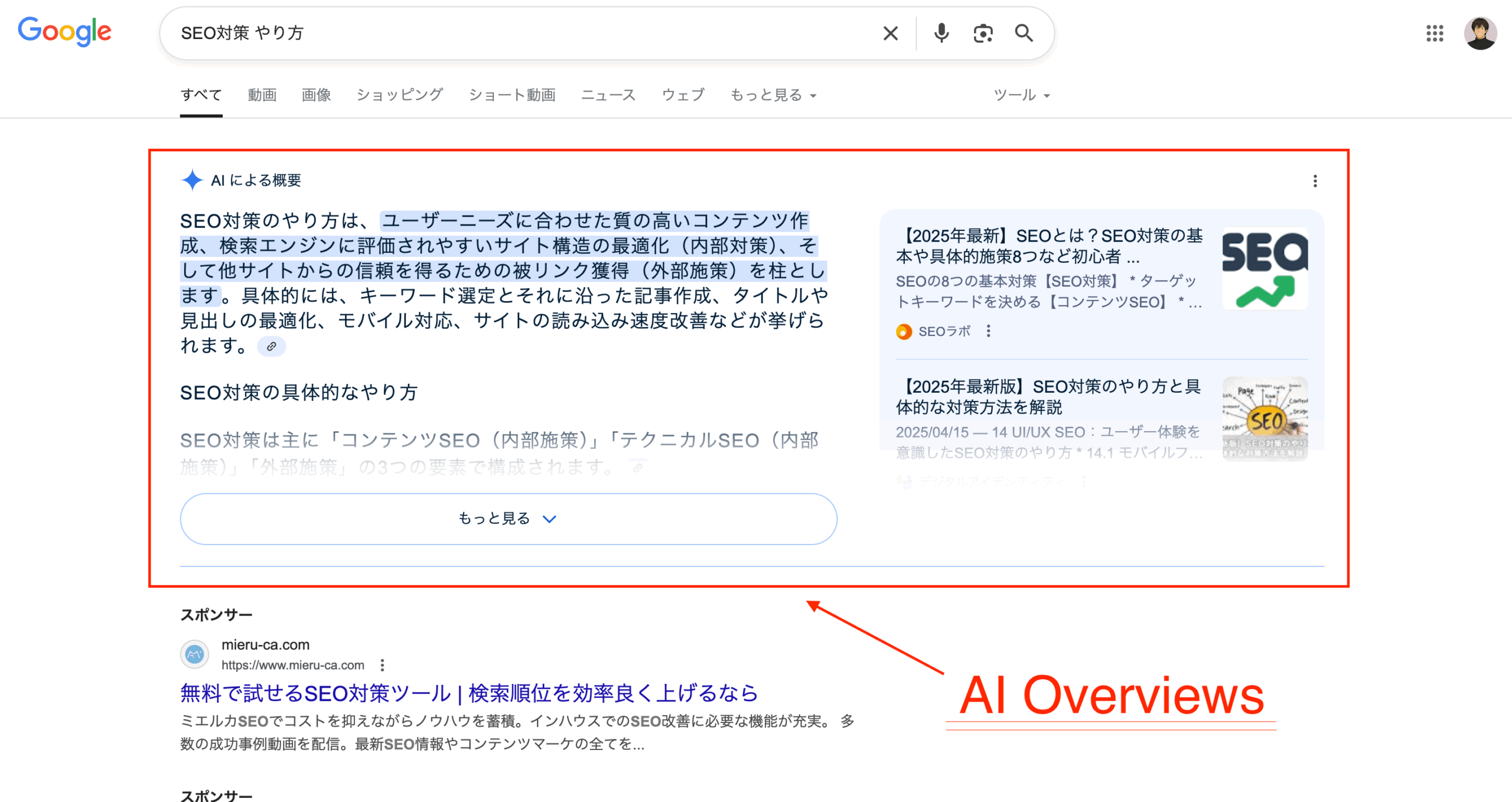

<参考:AI Overviews>

AIがユーザーの代わりに答えを探してくれる時代、SEOだけやってても情報は届きません。

AIに見つけられ、信頼され、選ばれる必要がある。それが、LLMOの世界です。

ちなみに、AIO(AI Optimization)という言葉もよく使われますが、こちらはAI全般に対する最適化(プロンプト設計やUXなども含む)で、LLMOはとくに「情報の引用・検索文脈」における最適化です。

SEOとLLMOの違い

SEO(Search Engine Optimization)

・目的:Googleなど検索エンジンで上位表示してアクセスを増やすこと

・流入の起点:ユーザーが検索して表示された検索結果からサイトへ

・重視する要素:キーワードの一致、被リンク、ページ構造、記事の質

・成果の見える化:Google AnalyticsやSearch Consoleで流入数・順位を計測

LLMO(Large Language Model Optimization)

・目的:ChatGPTやClaude、GeminiなどのAIが生成する回答に、自社サイトや情報を引用・参照させること

・流入の起点:AIが回答の中で紹介するリンクからユーザーが訪れる

・重視する要素:情報の信頼性、網羅性、構造化(データ形式)、一次情報であること

・成果の見える化:AIの回答で引用されているかどうかの確認、ブランド名の露出や認知の変化

さらに、AI回答に引用されることで「信頼されている」「一次情報である」とAIが認識し、他のAIやユーザーへの認知にもつながっていきます。

LLMOをやらないリスクとは?

① オーガニックCTRの激減

GoogleのSGE(AI Overviews)導入により、CTR(クリック率)は軒並み低下しています。

▼ 参考データ

・Ahrefs調査によると、AI要約が表示された場合、検索1位のCTRが平均34.5%減少。

・SimilarwebとSearch Engine Landの共同調査では、SGE表示により平均で18〜64%の流入減少が起こるケースも。

・日本でもAI要約導入後、特定KWで最大7%のクリック率低下が観測された事例あり(デジタルアイデンティティ調べ)

② 誤情報によるブランドリスク

自社が正確な情報を発信していないと、AIが別のWebサイトから不正確な情報を拾って回答に使用してしまいます。

・医療、金融、不動産など「YMYL(Your Money or Your Life)」領域では、誤情報は信用失墜に直結。

・例:あるクリニックでは古い診療情報がChatGPTに引用され、混乱を招いた事例が報告されている(未公開レポート)

③ AIモードに未対応 = 存在しない企業扱いに

Google、検索における「AIモード」を日本でも提供開始しています。

近い将来には検索画面が丸ごとAI回答で構成され、リンク一覧が非表示になる可能性もあります!

④ AIに引用されない = 誰にも知られない

ChatGPTやGeminiなどの生成AIに質問すると、AIは複数の情報源をもとに回答を提示してくれます。

そして多くの人は、そのAIが示した答えをそのまま信じて受け入れるようになってきています。

つまり、どれだけ有益な情報を発信していても、AIの回答に含まれていなければ、そもそも“存在しない”と同じ扱いになるということです。

さらに、これからの時代は、「AIを使う」のではなく、無意識に「AIを使わされている」時代になります。

ユーザー自身が「AIを使っている」という意識すら持たないまま、AIに選ばれた情報だけを読むようになる世界が、すでに始まっています。

たとえば冒頭でもできてたGoogleの「AI Overviews」。

検索結果の最上部に表示されるAIの要約を見て、リンクをクリックせずに情報を得られる。そんな行動が日常化していきます。

これは、「自分で調べている」ように見えて、実際にはAIが取捨選択した情報を受け取らされている状態です。

その中でAIに選ばれない情報は、たとえどれほど価値があっても、人の目に触れることなく埋もれていってしまうのです。

AIに引用されるための具体策5選

① ユーザーの質問に“直球で”答える構成に

・H2・H3などの見出しを「Q&A」形式にする(例:「LLMOとは?」「AIに引用される方法は?」)

・AIはこうした構成をもとに回答を生成しやすく、ChatGPTのWebブラウジング機能でも“見出し”単位で拾われやすい

・実例:FAQ構成にしたことで、引用される確率が2.3倍に上がったという実験結果も出ている

ちなみに、↑ この構成コードもAIに書かせる時代です。

② 一次情報・独自調査を含める

・オリジナルなアンケート、専門家の監修、独自実験データなど

・AIは「出典が明示された情報」「独自性のあるデータ」を好む傾向(Google公式見解)

・例:SurferSEO社は自社ツール比較の実測記事を多数公開し、ChatGPTで「最適なSEOツールは?」と聞くと名前が出るように

③ セマンティックなHTML・構造化データを使う

・Schema.orgによるFAQ、HowTo、Article、Productなどのマークアップを追加

・ChatGPTやGeminiが構造を理解しやすく、回答文に含める確率が上がる

・実例:ある医療系サイトがFAQスキーマを設定

→ SGEで1ページあたり平均3リンクが引用された(SearchPilot調査)

④ ナレッジグラフ・外部露出を強化する

・Wikipedia、Googleビジネスプロフィール、大手メディア掲載などのエンティティ強化

・AIはナレッジパネルや信頼済み情報源を回答に使う

・例:Red Bull社はGoogleナレッジグラフの充実とPR施策の両輪で、Geminiの回答でブランドが頻繁に登場するように

⑤ SNS・Voicy・YouTubeなど多チャネルで“信頼ソース”を作る

・AIは公式サイト以外の発信(X、YouTube、note、Voicyなど)も参照する

・特に動画説明やセミナー記録などはAIにとって「一次情報」扱い

・実例:ある教育系YouTuberの動画がChatGPTの回答で2回引用され、直接動画リンクが提示された

今後の展望:Googleの「AIモード」が変える検索体験

Googleは2024年後半より、Gemini 2.0を検索に全面統合。

・AIモードの段階的展開中(日本でも開始)

・AI Overviewsがサインイン不要で使えるように

・若年層ユーザー向けにティーンエージャー向け要約UIを開発

つまり、「検索 = AIとの会話」になるのは時間の問題です。

まとめ

・LLMOは「SEOの進化系」であり、「AIに好かれる努力」

・やらないと“誰にも発見されない情報”になってしまう

・AI検索の方が、検索精度も速さも圧倒的に高い

・AIに引用されたいのであれは、“信頼される情報発信”を多方面で行う!

stakでもサポートしてます!

「やることは分かったけど、どこから手をつければ?」

「プロンプトってなにそれ?」

「AIの波、正直ちょっと怖いです…」

そんなあなた(企業さま)のために、stakでは、下記サポートを実施しております。

・AI活用の無料診断

・社内研修・勉強会の企画

・AI、システム導入サポート

お気軽にご相談ください。

AIに好かれる仕組み、一緒に作っていきましょう!

問い合わせはこちらから。

Xも毎日更新しているのでチェックしてみてください。