百年河清(ひゃくねんかせい)

→ 黄河はいくら待っても澄むことはないということから、いくら待っても望みがないこと。

百年河清とは「黄河の水が百年経っても澄まない」という故事に基づく言葉で、「いくら待っても望みがない」という意味合いを持つ。

古代中国において黄河はしばしば氾濫を起こす厄介な大河であり、土砂を多量に含んでいたため水が濁ることが常だった。

黄河が澄むことを待つのは、実際には起こり得ない幻想を追いかけるようなものだという教訓が百年河清の根底にある。

つまり、ただ待っていても状況は好転しないという考え方を端的に示す言葉である。

だが現代において、この「いくら待っても望みがない」という言葉は、固定観念や先入観に縛られたまま変革を起こさない社会や、人任せで改善を試みない姿勢の危うさをも暗示しているように思える。

自ら行動する姿勢を奪われれば、やがて取り返しのつかない状況に陥る可能性がある。

だからこそ百年河清という言葉から学ぶべきは、「待つのではなく、自ら動いて未来を切り開くこと」の大切さだ。

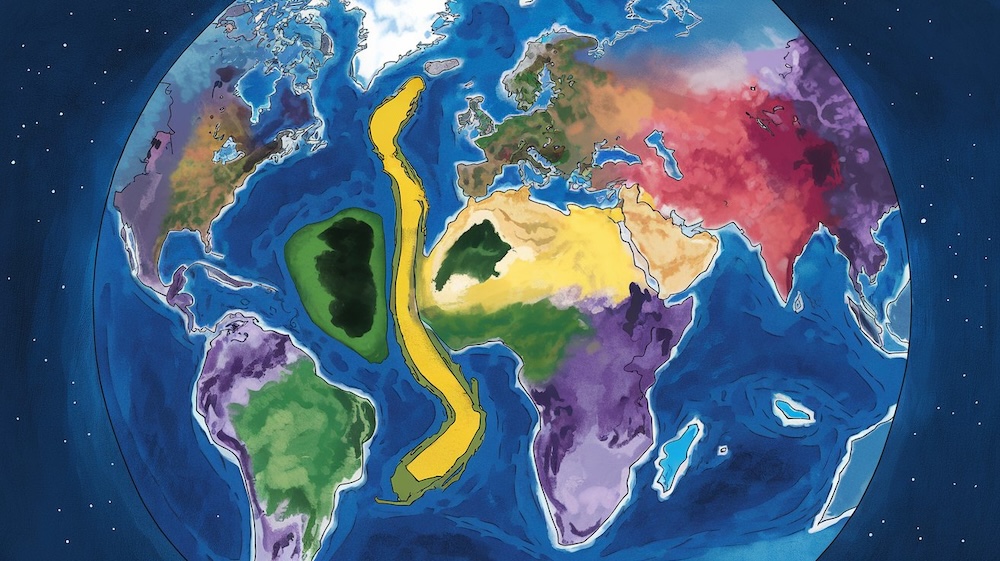

水の惑星と呼ばれる地球の実際

地球は水の惑星とも呼ばれ、その表面積のおよそ7割が海洋で覆われている。

一般的な文献では約71%という数字がよく知られているが、一部の研究では72〜73%とするものもある。

ここには北極海や南極大陸周辺の氷の部分も含まれるため、調査方法によって数値に揺らぎが生じるわけだ。とはいえ、地球表面の大部分を水が占めていることに変わりはない。

問題はその「ほとんどが塩水である」という点にある。

海洋水は地球上の水資源全体の約97.5%を占め、淡水はわずか2.5%ほどにすぎない。

さらにこの2.5%の淡水のうち、約69%は氷河や氷床として存在し、約30%は地下水として地中に眠っている。

そのため、直接利用が可能な河川や湖沼の水資源は全体のわずか1%にも届かないとも言われている。

淡水の希少性はこうしたデータから一目瞭然である。

こうした数字だけを見ると、地球上には海洋を含めた圧倒的な量の水が存在するのに、「利用できる水は実はごくわずか」というパラドックスが浮かび上がる。

世界人口はすでに80億を超え、産業利用や農業利用などで水需要は増え続ける一方である。

したがって、水の惑星であるはずの地球で水資源確保が危ぶまれる状況は今後さらに深刻化する可能性がある。

日本や世界の川・湖・海の透明度比較

水資源の重要性に加えて、今回は「透明度」という観点から日本や世界の川、湖、海を見渡す。

透明度は水の美しさや汚濁度を示す目安の一つであり、その数値が高いほど粒子や不純物が少ないことを意味する。

透明度が高い水を見ると、人間は本能的に「清浄」「神秘」「尊さ」を感じるものだ。反対に、濁りが強い水には「安全性」「汚染」というリスクを連想せざるを得ない。

ここで代表的な例として、以下のような透明度データを示す(数値は調査条件や時期により変動があるためあくまで目安とする)。

1)日本・摩周湖(北海道):透明度 約20〜30m

2)ロシア・バイカル湖:透明度 約30〜40m

3)ニュージーランド・ブルーレイク:透明度 約70〜80m

4)インド・ガンジス川:透明度 約0.1〜0.5m

5)ブラジル・アマゾン川:透明度 約0.5〜1.0m

6)アメリカ・ミシシッピ川:透明度 約1〜2m

7)太平洋の外洋(赤道付近):透明度 約30〜60m

ブルーレイクのように透明度70mを超える淡水は世界でも屈指であり、驚異的なレベルの清浄さだといえる。

一方でガンジス川やアマゾン川などは極めて低い透明度を示し、それに伴う衛生リスクや水質汚染の問題を抱えていることが推測できる。

こうしたデータを可視化すると、世界中の淡水資源の状態がどれほど多様性に富んでいるかが一目瞭然となる。

問題提起

百年河清という言葉に象徴されるように、「いくら待っても川が澄まない」という状況は決して黄河だけではない。

工業排水や生活排水の無秩序な流入、農薬や化学物質による水質汚染、森林伐採や都市化による土壌流出など、人間活動がもたらす影響は地球上の川や湖、さらには海へと大きな負担を強いている。

水は循環するため、どこか一ヶ所が汚染されれば、その影響はめぐりめぐって最終的に広範囲に及ぶ可能性がある。

現在の世界規模での水問題を解決するには、単に「時間が経てば水がきれいになる」という楽観的な発想は通用しない段階にあると言える。

このように、百年河清を文字通り水資源に当てはめて考えてみると、「待っていても望みがない状況」を放置し続ければ、やがて取り返しのつかない事態を招く可能性が高いという大きな問題が浮かび上がる。

何が問題なのか?

では具体的に何が問題で、どれほど深刻な状況なのか。

ここでは国際的な水資源に関するレポートや統計的データを引用してみる。

世界保健機関(WHO)や国連の報告では、発展途上地域を中心に安全な飲料水へアクセスできない人の数は8億〜10億人にのぼるとされている。

さらに水不足が起因となる経済的損失は年間数千億ドル規模に達するとされ、これには医療費や雇用損失だけでなく教育機会の喪失なども含まれる。

加えて、透明度の低い川や湖であっても、そこにしか水源が存在しない地域ではその水を生活用水や農業用水として使わざるを得ない。

その結果、水に含まれる有害物質に身体がさらされ、長期的には深刻な健康被害を引き起こす危険がある。

水が濁っているという見た目の問題にとどまらず、その背後には膨大な疾患リスクが潜んでいるわけだ。

国連の水関連機関であるUN-Waterは、2050年までに世界人口の約半数が深刻な水不足に直面する可能性を示唆している。

これらのデータが投げかけるのは「地球上の水を汚しながらも、なお増え続ける水需要をどう満たすのか」というシンプルかつ重大な問いである。

多角的視点から水資源を捉える

水資源の問題をさらに別の角度から捉えるために、技術革新や社会構造、文化的側面からのアプローチを考えてみる。

海水淡水化プラントや下水処理技術の高度化は先進国や産油国を中心に進みつつある。

こうした技術革新によって地域の水不足を解消する可能性が示されているが、その導入には高コストが伴うため、必ずしも世界の隅々まで普及しているわけではない。

また、社会構造の側面では、水質汚染や水資源枯渇に対して法的規制やインフラ整備が必須となる一方、経済成長と環境保護の兼ね合いが常に問題を複雑にする。

特に人口増加や急激な都市化が進む地域では、水資源管理と経済発展のバランスをどのように取るかという難題を抱えている。

さらに文化的背景を見れば、先住民族が長年守り続けてきた水利用の知恵や宗教的な戒律、水にまつわる伝承なども存在する。

こうした伝統文化が地域の水資源保全に寄与するケースもあるが、一方で経済的事情や人口増加に押され、やむを得ずに無秩序な開発を行う事例も少なくない。

多角的に見れば見るほど、問題の本質がより複雑な構図であることがわかる。

まとめ

百年河清という言葉は、ただ「何もしなくてもやがて川が澄むだろう」という皮肉を含んでいるだけでなく、「行動のないまま期待すること」の危うさを強く示唆する概念である。

現代の水資源問題はまさに百年河清の姿をなぞるかのように、放置すればするほど状況が悪化し、手の打ちようがなくなる恐れがある。

だからこそ、「いくら待っても望みがないならば、自分たちが動くしかない」という覚悟が必要になる。

技術革新や社会インフラの整備が進んでも、最終的に水を利用するのは一人ひとりの人間であり、一社一社の企業である。

どんな革新的技術や大規模プロジェクトが生まれたとしても、利用する当事者の意識が変わらなければ問題の根本は解決しない。

私はstak, Inc.のCEOとして、IoTやテクノロジーを駆使した効率化や新しい価値創造に挑む立場にいる。

会社のプロモーションや採用にもつながる動きが企業にとって重要なのは言うまでもない。

一方で、企業活動が行き着く先は「社会貢献」であり、何かしらの問題解決に寄与することだと考えている。

百年河清というキーワードを思い起こすとき、自らが変化の旗振り役になることこそが今後の企業に求められる姿勢だと思っている。

水資源の透明度の話から見えてくるのは、単なる見た目の美醜や観光価値だけではなく、そこに生活している人々や生態系、産業を支えるインフラとしての機能である。

濁った水が流れる地域にも、そこで暮らす人々がいて、地域の文化や経済が息づいている。

一方で透明度の高い湖や海にも、絶えず観光客が訪れ、自然を守りながら地域を活性化させる動きがある。

こうした両極端の事実を比較することで、未来へ向けた具体的な行動指針が見えてくるのではないかと思う。

最終的に何を選択するかは個人や企業によって異なるが、データを基にした問題意識と行動は不可欠である。

「百年河清を待つよりも、一歩踏み出す勇気を持て」というメッセージは、黄河が濁り続けた古代から現代にいたるまで変わらない。

水資源に限らず、どんな問題でも同じことが言えるはずだ。

変わらない状況を嘆くのではなく、変えようとする姿勢こそが未来の透明度を上げる鍵になる。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】