飛耳長目(ひじちょうもく)

→ よく聞くことのできる耳と遠くの事をよく見る目の意で、情報を収集し物事を深く鋭く判断すること。

飛耳長目とは、古来より「遠くの音を捉える鋭敏な耳」と「遠くの事象を見通す洞察力」をあわせ持つ状態を示す言葉として扱われてきた。

ここでは、単なる感覚の比喩表現に留まらず、情報を迅速かつ多角的に収集・分析し、深く鋭い判断を下すための重要なコンセプトと捉える。

実際に歴史資料を紐解くと、戦国時代の兵法書や漢籍にも類似する表現があり、敵の足音や馬蹄の音をどこまで正確に聞き分けられるかが生死を左右する切実な局面があったと記録されている。

音をめぐる情報処理能力は、古今東西の人々が知恵を絞り進化させてきたテーマでもある。

現代社会においては、デバイスやテクノロジーが急速に進化する一方で、人間の身体機能である「耳」の構造や原理を深く理解する機会は意外と少ない。

人間には生まれながらにして2つの耳があり、左右から入るわずかな音の差を脳が処理して正確な位置や音色を判別しているが、そのメカニズムは想像以上に精妙なロジックと膨大なデータのやり取りによって成り立っている。

飛耳長目というテーマは、その奥深い仕組みを知るうえで最適な切り口だと言える。

ということで、なぜ人間の耳は音を判断できるのかという基本構造から、どれくらい離れた音を聞き分けられるのかという限界値の検証、さらにはビジネスやテクノロジーの視点での応用まで、データをふんだんに用いて考察していく。

耳の仕組みと音の不思議

耳は当たり前のように音を受け取り、我々の脳へと伝達している。

しかし、その仕組みを改めて問うと、多くの人にとってはブラックボックスに近い。

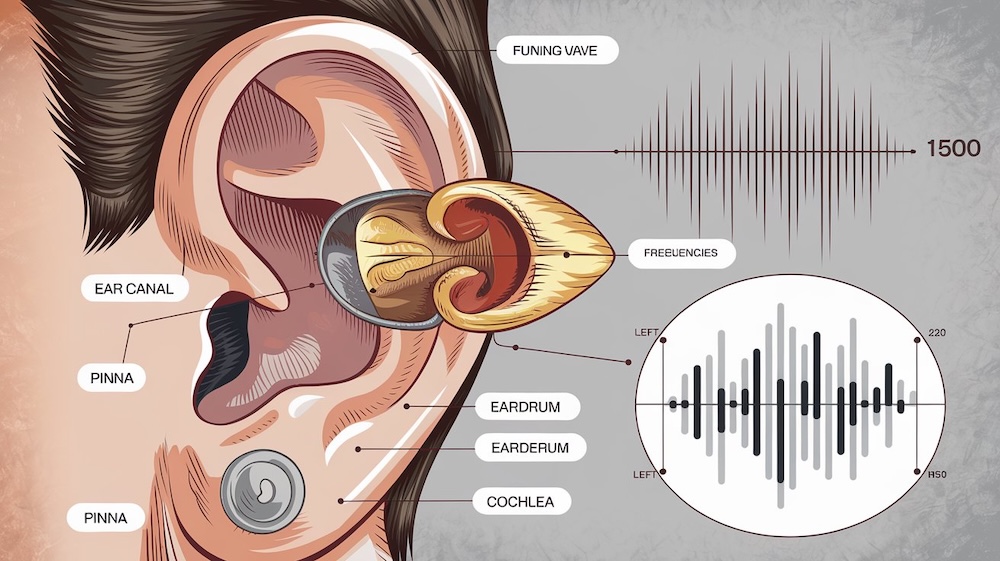

外耳、中耳、内耳という3つのパートが連携して音波を電気信号に変換し、脳へと送るまでの過程は極めて緻密な構造をもつ。

自分の手元にあるスマートフォンに例えると、マイクから集められた音声データを瞬時に変換し処理するプロセッサが内蔵されているようなものだが、人間の耳はさらに複雑なアナログ的要素を含んでいる。

ここで問題提起としたいのは、「自分が思っているほど、耳という器官を理解しているだろうか」という点だ。

当たり前に使っている耳だが、その仕組みを知らないままにしておくと、実は大事な音情報を逃してしまうリスクがある。

たとえば、通勤途中に聞こえる車のクラクションや駅のアナウンスなど、我々の日常は常に多種多様な音に囲まれている。

注意力の問題だけでなく、耳の物理的な特性や環境ノイズの影響を認識できなければ、いざというときに危険を避けられない可能性すらある。

ここで具体的なデータを見てみる。

国際的な音響学会が提示している統計によれば、日常生活で耳に入る平均的な騒音レベルは約60~70デシベルと言われる。

人の会話はおよそ60デシベルであり、都心の交通量が多い通りでは70デシベルから80デシベルに達することもしばしばある。

ヘッドフォンを大音量で使うと簡単に100デシベルを超えるが、このレベルは長時間の使用で聴覚障害のリスクが高まると指摘されている。

そもそもどこからが安全で、どこからが限界なのかを知ることは、日常を生き抜くうえで不可欠だと言える。

耳で音を聞き分けるロジックと実測データ

人間が音源を正確に定位できるのは、左右の耳に到達する音の時間差や強度差を脳が同時並行的に処理しているからだとされる。

具体的には、音源が右側にあるとすると、右耳に到達する音は左耳よりもわずかに早く、かつ少し強い音圧で脳に伝わる。

この時間差と強度差を比較・分析することで、左右角度の1~2度程度まで判別できるという研究結果がある(Acoustical Society of Americaの実験報告)。

さらに、音波の周波数帯域も重要な要素となる。

人間の可聴周波数範囲はおよそ20ヘルツ~20キロヘルツであり、その中でも1キロヘルツ~4キロヘルツ付近は特に敏感に反応すると言われる。

会話音声の多くがこの帯域に含まれることから、人間が言語を使って意思疎通を行う上で最適化された進化の結果だと考えられている。

鼓膜の振動が耳小骨(ツチ骨・キヌタ骨・アブミ骨)を経由して内耳に伝わり、蝸牛で電気信号に変換されるメカニズムは一見するとシンプルだが、その実、有毛細胞の微細な反応とシナプス伝達を含めると、最先端のマイクロマシン技術をも凌駕するほどの精度を誇る。

一方で、どれくらい離れている音を聞き分けられるかという疑問に対しては、音の減衰特性に加えて環境雑音が大きく影響する。

音波は空気中を伝搬する際に距離の二乗に反比例して減衰する(逆二乗の法則)が、実際の屋外環境にはビルの反射や風、街の騒音など多くの変数が存在する。

例えば無響室という理想環境における実験で、1メートルの距離で100デシベルの音が10メートル先では約80デシベルに下がるといったデータが示されているが、現実的にはさらに減衰もしくは歪みが加わる。そ

のため、同じ80デシベルでも周囲のノイズレベルが40デシベルなのか60デシベルなのかで、聞き取りやすさは大きく変わってくる。

WHOの調査によれば、都市部では昼間の平均騒音レベルが65デシベルを超える地域が多い。

工事現場付近では80デシベルを超えるケースもあり、仮に50メートル先の工事音が90デシベルであったとしても、周囲に70デシベルの騒音があれば相対的に聞き分けるのが難しくなる。

こうしたデータは、安全基準の策定や防音対策の設計にも活用されており、耳が人命や健康を守る最前線の感覚器官であることを裏付けている。

別の視点で見る耳の限界とテクノロジー応用

耳の性能と限界を捉える上で、環境要因や聴覚そのものの加齢変化も見逃せない。

年齢とともに高周波域を中心に聴覚が低下する現象は一般的であり、大半の人が40歳を過ぎたあたりから16キロヘルツ以上の高音域を明確に聞き分けるのが難しくなる。

また、長時間大音量に曝される職場環境(工場や空港など)では、聴力低下が若年層にも生じることがある。

こうした生体的・環境的な限界があるからこそ、テクノロジーがその隙間を埋める可能性が高い。

近年では指向性マイクロフォンや骨伝導イヤホン、さらにはAI補聴器などが市場に登場している。

人間の耳が捉えられる音よりも高周波・低周波の領域をカバーするマイクを使うことで、イルカが発する超音波や土木工事現場の低周波振動まで正確に拾うことが可能になる。

音響解析ソフトがこれらのデータをリアルタイムで可視化すれば、人が直接耳で聞き取れない情報を補完できる。

stak, Inc.でもIoTデバイスの機能拡張を進めるうえで、人間の耳では拾えない領域の情報をいかにして取り込むかが大きな鍵になる。

たとえば、オフィスの空調音やサーバーの稼働音など、普段は意識しないノイズの変化から設備の故障前兆を察知するシステムを構築できれば、メンテナンスの効率やコストが飛躍的に向上する可能性がある。

飛耳長目の精神をテクノロジーに取り込むことで、人間が持つ限界を超えた知覚を実現する時代が近づいていると言える。

ビジネスの場における飛耳長目の思考

耳が音をキャッチして脳へ送り、脳が情報を処理するまでの一連の流れは、ビジネスにおける情報収集・分析・意思決定のプロセスにも重なる。

市場のニーズや競合他社の動向を捉え、そこから得たデータを基に新たな戦略を立てることは、企業が成長するうえで不可欠なサイクルである。

飛耳長目の考え方をビジネスに取り込むというのは、単に「音をよく聞き分けましょう」ということではなく、「多角的な情報源を確保し、微細な差分を分析できる組織体制をつくる」という指針にほかならない。

stak, Inc.では、最小限の人数で最大限の成果を出すため、データドリブンな経営を徹底している。

具体的な例としては、社内外に散在する膨大な情報をIoTデバイスやクラウドシステムで集約し、そこから得られる比較データを素早く可視化して意思決定に反映するフローを整備している。

これは耳の仕組みに例えれば、左右それぞれの耳から入る音情報を同時に処理しているようなもので、データの相関性や時差を見極める力が重要になる。

複数の情報源を持ち、さらにノイズ除去や補正を加えることで、限られたリソースでも最適解を導くというスタンスだ。

そうした飛耳長目の思考が浸透すれば、社内コミュニケーションの質も自然と高まる。

メンバー同士が互いの情報を共有し合い、わずかな変化や違和感を見逃さずに指摘し合うことで、業務効率だけでなく新規アイデアの創出も促進される。

これは企業における耳の働きを活性化させるイメージであり、現場の声や顧客の反応をダイレクトに経営戦略へ繋げるために欠かせないプロセスでもある。

飛耳長目がもたらすモチベーションと個人ファンの形成

飛耳長目というテーマを追求する過程で得られる知識は、単にビジネスへの応用だけでなく、個人のモチベーション向上にも直結する。

身体機能や感覚のメカニズムを知ることで、普段何気なく行っている作業や生活習慣にも新たな意味を見出せる。

人間の耳が高度に進化した背景には、生存をかけた環境適応やコミュニケーションの効率化があったと考えられており、それを再認識するだけで視野が広がる。

さらに、このようなテーマで情報発信を続けると、個人的な考え方や研究姿勢に共感を抱いてくれる層が生まれる。

企業のトップとしてだけでなく、一人の人間としての探究心や好奇心が伝わることで、組織の外にも「個人ファン」が形成される。

stak, Inc.のCEOとしてブログを公開している理由のひとつがここにある。

飛耳長目というキーワードを入り口に、耳や感覚に関する深い知識を提供し、読者が「もっと学びたい」「自分も挑戦してみたい」と思える環境づくりを目指している。

まとめ

飛耳長目は、昔ながらの言葉でありながら、現代でもビジネスや日常生活に強い示唆を与える概念だと言える。

歴史的には、戦や狩猟において遠方の音を聞き取ることが生死を分けたように、現代社会でも情報のわずかなズレや兆候を見逃さない感覚が求められる。

具体的なデータとして、可聴周波数が20ヘルツから20キロヘルツに及ぶことや、騒音レベルの影響によって聞き分けられる距離と方向が大きく変化することは、耳の仕組みを深く理解する上で重要なポイントだ。

さらに、加齢や環境条件など、聴覚に影響を与える要素は多岐にわたる。

問題提起として浮上した「耳の仕組みを意外と理解していない」という課題は、ビジネスにおける情報収集や意思決定のロジックにも通じる。

別の視点から見れば、テクノロジーの力を借りて耳の限界を補完することで、新たな価値創造やリスクマネジメントの手法が広がる可能性を示す。

結果として、飛耳長目の姿勢を取り入れた組織づくりや個々のキャリア形成は、情報の氾濫する現代社会において大きなアドバンテージとなる。

stak, Inc.のCEOである自分自身も、この飛耳長目の思想をベースに日々の意思決定を行っている。

最小の人数で最大の成果を目指すため、複数のデータソースから入ってくるわずかな違和感を捉え、問題が起きる前に対応策を打つことが鍵になる。

そこに耳の仕組みを模した情報分析やAI補助が加わることで、限られたリソースでも大きなインパクトを創出することが可能になると確信している。

最終的には、「耳で聞き分ける」とは「情報を見逃さずに集約する」ことであり、「遠くを見通す」とは「得た情報から最適な戦略を立てる」ことと重なる。

歴史的背景に加えて、データから読み解く科学的根拠と、現場の知見を融合することが、今後のイノベーションに直結するだろう。

飛耳長目の概念を再考することは、日々の仕事をアップデートし、自己成長やチームの成長へとつながる絶好のチャンスである。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】