無味乾燥(むみかんそう)

→ 味わいもおもしろみもないこと。

無味乾燥という言葉の起源から、現代の心理学・脳科学が解明した「つまらない」と感じるメカニズム、そして歴史上の企業がいかに無味乾燥な状態に陥り衰退していったかまで、データと実例を徹底的に掘り下げる。

さらに、無味乾燥な人物や組織にならないための科学的アプローチと、IoT・IT・クリエイティブ業界における具体的な実践法まで網羅している。

読み終える頃には、あなたの仕事や人生から「無味乾燥」という言葉を完全に追放する武器が手に入るはずだ。

無味乾燥の歴史的背景:肯定から否定への大転換

無味乾燥という概念の起源を辿ると、中国春秋戦国時代の思想家・老子に行き着く。

老子は『道徳経』の中で「道の出づるは、淡乎として其の味無し」と記し、本来「無味」とは世俗的な欲望から離れた境地を表す肯定的な意味だった。

「乾燥」も同様に、仏教用語では煩悩や執着から解放された状態を意味し、むしろ理想的な精神状態を指していた。

ところが江戸時代後期から明治時代にかけて、この言葉は劇的な意味変化を遂げる。

特に近代化・工業化が進む中で、機械的で人間味に欠ける状況を批判する言葉として定着していった。

1887年の『哲学階梯』では既に「無味乾燥なる方法」という否定的なニュアンスで使われている。

つまり、人類が農耕社会から工業社会へと移行する過程で、単調な流れ作業や画一的な生活様式が広がり、人々は初めて「つまらない」という感覚を言語化する必要に迫られたのだ。

この歴史的転換が物語っているのは、人間が本質的に「変化」と「刺激」を求める生き物であり、それが失われた瞬間に「無味乾燥」という苦痛を感じるという事実だ。

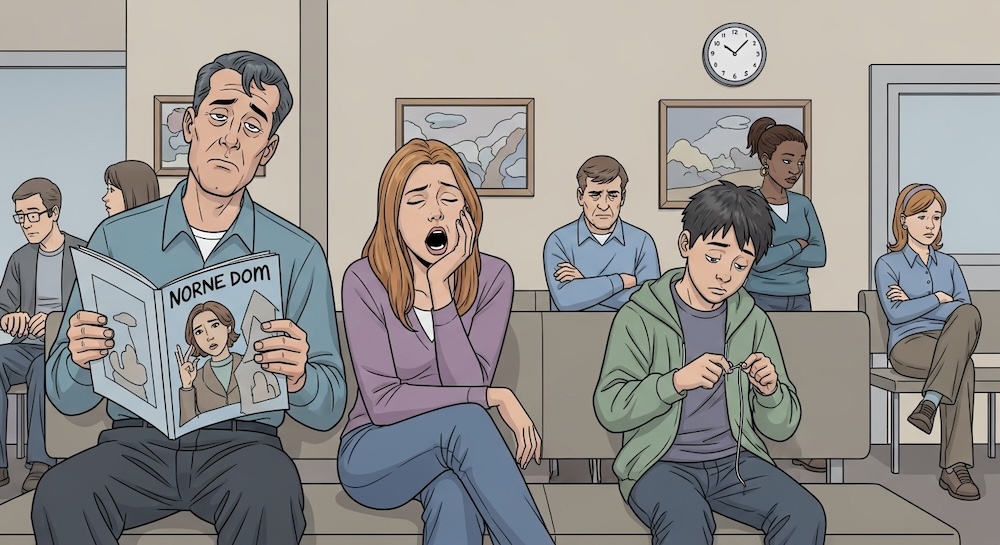

63%が経験する退屈の正体:脳科学が解明した「つまらない」のメカニズム

カーネギーメロン大学の研究チームが3,867名を対象に実施した大規模調査で、驚くべき事実が明らかになった。

被験者の63%が7-10日間のうち最低でも1回は「退屈」を感じており、退屈は7番目に頻繁に見られる感情だった。

さらに、退屈は孤独・怒り・悲しみ・不安といったネガティブな感情とセットで現れることが確認された。

内閣府が実施した調査では、13-29歳の若者の8割が過去1週間で「つまらない、やる気が出ない」を経験しており、50代を対象とした別の調査では7割が「毎日がなんとなくつまらない」と回答している。

つまり、無味乾燥と感じることは決して特殊な体験ではなく、現代人の大多数が日常的に直面している普遍的な課題なのだ。

では、なぜ人間の脳は「つまらない」と感じるのか。

筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構の研究によれば、退屈を感じるとき、脳内の「側坐核」と呼ばれる部位の活性が低下する。

側坐核はモチベーションを司る中枢であり、魅力的な刺激がないと活性化が解除され、結果として眠気や倦怠感が生じる。

さらに重要なのは「前頭前野」の役割だ。前頭前野は計画性・意欲・行動・感情を司る部位で、適度な刺激がないと活性化が鈍る。

毎日同じことの繰り返しでは前頭前野が十分に働かず、意欲が高まらず、退屈を感じやすくなる。

つまり、無味乾燥と感じる状態は、脳が「今の状況では成長も刺激もない。何か変化を起こせ」と警告を発しているサインなのだ。

無味乾燥が組織を殺す:コダック、ノキア、東芝の教訓

歴史を振り返ると、無味乾燥な意思決定と戦略が企業を崩壊させた事例は枚挙にいとまがない。

イーストマン・コダックの衰退がその典型例だ。

かつて写真フィルム市場で圧倒的なシェアを誇ったコダックは、1975年に世界初のデジタルカメラを自社で開発していた。

しかし経営陣は「フィルム事業を守る」という保守的で無味乾燥な戦略に固執し、デジタル化への移行を先延ばしにした。

Harvard Business Schoolのケーススタディ『The Rise and Fall of Kodak』(2012年)では、経営陣が曖昧な決断を繰り返し、デジタル市場参入に遅れたことが詳細に分析されている。

結果、2012年に破綻申請に追い込まれた。

ノキアの転落も同様だ。

2007年時点で携帯電話市場シェア49.4%を誇ったノキアは、スマートフォン時代の到来を前に、OS選定で迷走した。

Windows Phone、Android、独自OS Symbi anのどれに注力すべきか決断できず、その間にAppleとAndroid陣営に市場を奪われた。

Doz & Kosonen著『Fast Strategy』(2008年)で指摘されているように、ノキアの戦略的曖昧さが致命傷となり、2013年にはMicrosoftに携帯電話事業を売却せざるを得なくなった。

市場シェアは2013年には3%まで急落している。

日本企業の東芝も無味乾燥な組織文化の犠牲者だ。

2015年に発覚した不正会計問題の根底には、上司の意向に逆らえない硬直的な組織風土があった。

経営陣は「チャレンジ」と称して過度な利益目標を押し付け、現場は無味乾燥な数字合わせに奔走した。

創造性や革新性は失われ、粉飾決算という最悪の形で組織の腐敗が露呈した。

これらの事例が示すのは、無味乾燥な意思決定、つまり「前例踏襲」「リスク回避」「保守的判断」に終始する組織は、変化の激しい市場で必ず敗北するという事実だ。

「馴化」の罠:刺激に慣れて無味乾燥がエスカレートする悪循環

心理学には「馴化(じゅんか)」という概念がある。

人間はある一定の刺激が繰り返されると、その刺激に対して鈍くなる。

これがまさに無味乾燥を加速させる悪魔のメカニズムだ。

例えば、退屈を感じたときにスマートフォンでSNSをチェックする行為を考えてみよう。

最初は新しい投稿を見て多少の刺激を得られるかもしれない。しかし同じ行動を繰り返すうちに、脳はその刺激に馴化し、満足度は急速に低下する。

すると人はさらに強い刺激を求めるようになり、YouTube、ゲーム、ネットサーフィンとエスカレートしていく。

しかしどれだけ刺激を追い求めても、馴化のスピードは加速し続ける。

その結果、「その場限りの退屈」が「継続的な退屈」へと変質する。

Academy of Managementの研究では、退屈な作業が創造性と生産性を向上させることが実証されている。

退屈な時間は脳が創造性に対するエネルギーを蓄える時間であり、刺激のない状態で脳は自ら刺激を作り出そうとする。

つまり、無味乾燥を感じたときに安易に刺激で紛らわせようとすると、本来の創造性が育つチャンスを失い、さらに深い無味乾燥の沼に沈んでいくのだ。

IoT業界で言えば、技術的に可能だからといって次々と機能を追加し続ける製品は、ユーザーにとって無味乾燥なプロダクトになりがちだ。

stak, Inc.でも、モジュール型スマートライト「stak」の開発初期には、多機能性を追求しすぎてユーザビリティを軽視した時期があった。

しかし実際の市場調査で分かったのは、消費者が求めているのは「多機能性」ではなく「シンプルな操作で確実に動作すること」だった。

技術者の自己満足に陥らず、ユーザーの本質的ニーズに向き合うことで、ようやく無味乾燥なプロダクトから脱却できた。

無味乾燥から脱却する5つの科学的アプローチ

では、無味乾燥な状態を打破し、刺激と成長に満ちた人生や組織を構築するには何が必要なのか。

第一に、意図的な「何もしない時間」を確保する。

世界的幸福研究の第一人者マーシー・シャイモフは、「何もしないとき」に得られる心の平安を「理由なき幸せ」と呼んだ。

脳を休ませることで、前頭前野が本来の機能を回復し、創造性が高まる。

セントラル・ランカシャー大学のサンディ・マンとレベッカ・キャドマンの実験では、電話帳を書き写すという退屈な作業をした被験者の方が、何もしなかった対照群よりも創造的なアイデアを多く生み出した。

つまり、無味乾燥を感じたときこそ、スマートフォンに逃げず、瞑想や散歩など「脳を休ませる時間」を持つべきだ。

第二に、小さな変化を日常に組み込む。

前頭前野は適度な刺激で活性化する。

毎日同じルーチンではなく、通勤路を変える、新しい飲食店に入る、読んだことのないジャンルの本を手に取るといった小さな変化が効果的だ。

Gartnerの予測によれば、世界のIoT接続機器数は2019年の144億個から2025年には300億個を超える。

この爆発的成長の背景には、人々が「変化」と「便利さ」を求め続けているという事実がある。

IoT機器は日常に小さな変化と驚きをもたらし、無味乾燥な生活に彩りを加える。

第三に、成長の可視化とフィードバックループを構築する。

人が無味乾燥を感じる最大の理由は、「自分の成長を実感できていない」ことだ。

仕事でもスポーツでも、進歩が見えなければモチベーションは枯渇する。

だからこそ、定量的な指標で成長を測定し、小さな達成を祝う習慣が重要になる。

筋トレなら体重・体脂肪率・挙上重量を記録し、仕事なら週次で「できるようになったこと」をリスト化する。

第四に、強い意志と迅速な決断を組織文化に組み込む。

コダックやノキアの失敗が示すように、無味乾燥な組織とは「決断できない組織」だ。

Strategic Management Journal(2018年)の調査では、決断力と実行力が高いCEOを擁する企業は5年スパンで売上成長率が平均20%以上上回るというデータがある。

意思決定のスピードを上げ、失敗を許容する文化を作ることで、組織全体に熱量が生まれ、無味乾燥な空気は一掃される。

第五に、本質的な問いと向き合う。

心理カウンセラーの高見綾氏が指摘するように、退屈や無味乾燥という感情は「本来の自分らしさから遠のいている」というサインだ。

パートナーとの関係に不満があるのか、将来に不安があるのか、感情が麻痺しているのか。

無味乾燥の原因を掘り下げていくと、本当に自分が欲しいものが見つかる。

自分が何を我慢しているのかを明確にし、それを解放する勇気を持つことが、無味乾燥からの脱却には不可欠だ。

まとめ

無味乾燥という感覚は、脳が「このままではダメだ」と発する警告灯だ。

それを無視して安易な刺激で紛らわせ続ければ、馴化の悪循環に陥り、継続的な退屈と虚無感に支配される。

企業なら市場から淘汰され、個人なら人生の充実感を失う。

しかし逆に、無味乾燥を正しく理解し、脳科学と心理学に基づいたアプローチで向き合えば、それは成長と創造性のチャンスに変わる。

カーネギーメロン大学の研究が示したように、63%の人が退屈を経験している。

つまり、あなただけが特別に無味乾燥を感じているわけではない。これは人類共通の課題であり、だからこそ科学的な対処法が確立されている。

老子の時代には「無味」が理想とされた。しかし工業化・デジタル化が進む現代では、人間はより強い刺激と変化を求めるようになった。

その結果、多くの人が無味乾燥という苦痛に直面している。

だが、この苦痛こそが人類を前進させる原動力でもある。

退屈を感じるから、人は新しい技術を生み出し、新しい芸術を創造し、新しいビジネスモデルを構築してきた。

stak, Inc.が「天井をハックする」というミッションを掲げているのも、無味乾燥な日常を革新的なIoT技術で変革したいという想いからだ。

無味乾燥な人物や組織にならないためには、強い意志を持ち、迅速に決断し、小さな変化を恐れず、成長を可視化し、本質的な問いと向き合い続けることだ。

そして何より、「何もしない時間」の価値を理解し、脳に創造性を育むチャンスを与えることだ。

無味乾燥は敵ではない。

それは、あなたがより良い人生へと舵を切るべきタイミングを教えてくれる、最も信頼できるナビゲーターなのだ。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】