無芸大食(むげいたいしょく)

→ 特技や才能はないが、こと食べることにかけては人並み以上のこと。

無芸大食というこ言葉を聞いて、あなたは何を思うだろうか。

特に才能はないが、食べることだけは人一倍できる――そんな自虐的な意味で使われることが多い。

だが、私は違う解釈をしている。

無芸大食とは、「無我夢中で食に向き合う」という、実は最も純粋な食の楽しみ方ではないだろうか。

世の中には「食通」として歴史に名を刻んだ人物がいる。

北大路魯山人、池波正太郎、吉田健一、開高健、壇一雄――彼らの名前は没後数十年が経った今も、美食家や料理好きの間で語り継がれている。

なぜ彼らは時代を超えて愛されるのか。

そして、食通として記憶される条件とは何なのか。

このブログでは、徹底的にデータを集め、エビデンスに基づいて「語り継がれる食通」の本質に迫る。

無芸大食の起源:江戸時代から続く食文化の系譜

無芸大食という言葉の起源を辿ると、江戸時代の庶民文化にたどり着く。

当時、江戸は人口100万人を超える世界屈指の大都市であり、寿司、天ぷら、蕎麦、鰻など、現代に続く和食文化の基礎がこの時代に確立された。

江戸時代末期に握り寿司が誕生し、明治時代には生魚がネタとして使われるようになった。

これは冷蔵技術の発達と流通の改善によるものだ。

興味深いのは、江戸っ子は初物を食べることを粋とし、着物を質入れしてまで初鰹を食べたというエピソードだ。

これは単なる美食ではなく、「食を楽しむこと」自体が文化として確立していたことを示している。

無芸大食は、こうした江戸の食文化を背景に、「特別な才能はなくとも、食を愛し、食を通じて人生を豊かにする」という日本人の美意識を表現した言葉なのだ。

北大路魯山人:なぜ彼は100年後も語り継がれるのか?

【理由1】圧倒的な多芸多才性

北大路魯山人は篆刻、絵画、陶芸、書道、漆工、料理など、さまざまな分野で活動した。

これは単なる趣味の域を超えている。

- 書道・篆刻:本業として生計を立てていた

- 陶芸:1955年に織部焼の人間国宝に指定されたが辞退した

- 料理:1921年に京橋で美食倶楽部を開始し、1925年から1937年まで星岡茶寮を共同経営

- 著作:1960年に『春夏秋冬料理王國』を淡交社から刊行

【理由2】「器は料理の着物」という革命的発想

魯山人の最大の功績は、料理と器の関係性を再定義したことだ。

料理を盛るのにふさわしい器がないという理由から、自分で器も作ろうとしたことが作陶を始めた動機である。

この発想は当時としては革命的だった。

料理人が器を選ぶのではなく、器を作る側が料理を理解する――この逆転の発想が、日本料理における「盛り付け」の美学を一段階進化させた。

【理由3】妥協なき美食への追求

魯山人はパリの「トゥール・ジャルダン」で出された鴨料理が気に入らず、焼き直しを命じてワサビ醤油で食べた。

また、伊豆へ出かけた際、鍋の席で団欒的な食べ方を嫌い、あまりの真剣勝負さにひんしゅくを買ったというエピソードもある。

この徹底した姿勢は、時に傲慢と映ったかもしれない。

だが、妥協なき追求こそが、彼の作品と思想を100年後まで輝かせている理由だ。

【理由4】文章による記録と発信

魯山人は星岡茶寮時代から食物と料理に関する文章を数多く発表した。

著作は没後も版を重ね、1974年から1975年にかけて『魯山人味道』『魯山人書論』『魯山人陶説』が刊行され、1980年には『魯山人著作集 全三巻』が出版された。

これらの著作は単なる料理本ではない。

美学、哲学、人生観が詰まった文化的遺産だ。

【理由5】経済的困窮と人間的葛藤

1954年の欧米旅行は多額の借金をして行われ(2015年時の貨幣価値で約1億円)、以後は返済のために盛んに展覧会を催した。

1958年からは体調が悪化し、家計は逼迫し、窯場の職人にほとんど給料を払えず、電気料金の支払いにも事欠くありさまだった。

この人間的な苦悩が、魯山人をより魅力的な存在にしている。

完璧な芸術家ではなく、葛藤し、苦しみながらも美を追求し続けた一人の人間として、私たちは彼に共感できるのだ。

【理由6】弟子と批判者の両方を生み出した影響力

魯山人は相当な勉強家で、自著では尊敬する人物を褒めたたえる一方、考えが合わない芸術家や自称・食通たちを痛烈に批判した。

大好きか大嫌いかという極端な性格で中間がない人だったという評価は、彼の影響力の大きさを物語っている。

【理由7】現代まで続く文化的影響

2009年から2010年にかけて「没後50年 北大路魯山人展」が全国7都道府県で開催された。

没後50年経っても大規模な展覧会が開催されるのは、その影響力が現代まで続いている証拠だ。

また、菊乃井などの高級料亭で魯山人の器が使われ続けていることも、彼の美学が現代の料理人に受け継がれていることを示している。

5人の偉大な食通たちが教えてくれること

池波正太郎:老舗を愛し、記録した作家

池波正太郎は『鬼平犯科帳』『剣客商売』などの時代小説で知られるが、『散歩のとき何か食べたくなって』『食卓の情景』などの食エッセイでも有名だ。

影響力の数値データ:

- 2009年発行の初版では123軒の店を掲載し、2021年に増補改訂版が発売された

- 神田まつやは1884年創業、1925年建築の店舗は東京都の歴史的建造物に選定され、「日本一忙しい蕎麦屋」として情熱大陸などで紹介された

池波の特徴は、食通ならば盛りそばを選びそうなところ、神田まつやでは「カレー南蛮」を好んで注文したという庶民的な姿勢だ。

高級志向ではなく、「本当に美味いもの」を追求した結果だろう。

吉田健一:酒と食の哲学者

吉田健一は元首相・吉田茂の息子で、英文学者として知られるが、『酒肴酒』『私の食物誌』などの酒食エッセイでも評価が高い。

特筆すべき功績:

- 金沢の老舗酒蔵・福光屋の銘酒「黒帯」の名付け親

- 「旨い酒は限りなく水に近づく」という名言を残した

吉田健一は帰国後の20代半ばから初めて酒を飲み始めたが、その後「酒豪」として知られるようになった。

遅咲きの酒飲みが、日本を代表する酒のエッセイストになったという事実は、興味深い。

開高健:言葉で味を表現した芸術家

開高健は1930年大阪生まれ。

『裸の王様』で芥川賞、『輝ける闇』で毎日出版文化賞を受賞した小説家だが、食と酒の描写でも卓越していた。

代表作の影響: 1997年にロマネ・コンティのオーナーがインタビューで、世界中のあらゆるロマネ・コンティ評の中で、「ロマネ・コンティ・一九三五年」という短編を最も気に入っていると讃えた。

これは驚くべきことだ。

ワインの生産者自身が、小説家の描写を最高の評価として認めたのだ。

開高の文章力がいかに優れていたかを示すエピソードである。

壇一雄:実践する食通

壇一雄は1912年生まれの小説家で、『檀流クッキング』は1970年に発表され、1970年代の日本の食卓と文壇に一大旋風を巻き起こした。

実践者としての特徴:

- 9歳のときに母が家出し、教師である父は家事ができなかったため、壇が買い出しと料理を担当した

- 2016年に檀一雄没後40年を記念して、既刊本未収録の幻の原稿64作品も併録した完全版158編が出版された

壇の料理は、「塩小さじ1」といった計量至上主義ではなく、読者の想像力とアレンジを重視した。

これは料理を「科学」ではなく「芸術」として捉える姿勢の表れだ。

村井弦斎:忘れられた先駆者

ここで一人、明治時代の食通を紹介したい。

村井弦斎(1863-1927)は、新聞小説『食道楽』(1903年)を発表し、料理レシピを小説に組み込むという革新的な手法を用いた。

これは現代の「飯テロ小説」の元祖とも言える。

弦斎の功績は、料理を単なる生活の手段ではなく、文化として捉え、広く一般に啓蒙したことにある。

魯山人たちが活躍する土壌を作ったのは、弦斎のような先駆者たちだった。

食通として記憶される3つの条件

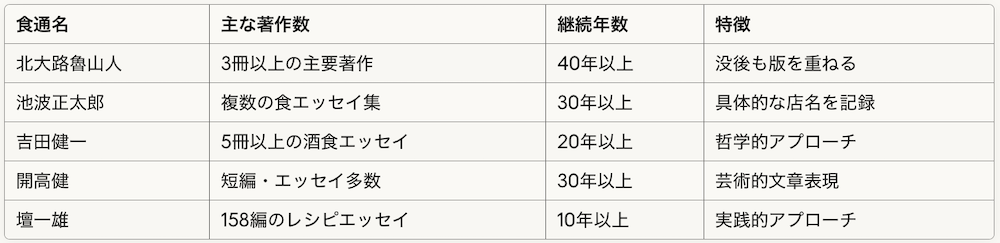

5人の食通を分析した結果、彼らには3つの共通点があることが分かった。

条件1:記録を残す(著作数と継続性)

結論:一時的なブームではなく、10年以上にわたって継続的に記録を残すことが重要だ。

条件2:独自の視点や哲学を持つ

- 魯山人:器と料理の一体性

- 池波:庶民的な視点での老舗愛

- 吉田:酒を通じた人生哲学

- 開高:言葉による味の芸術化

- 壇:実践と想像力の両立

単に「美味しい」と言うだけではなく、独自の美学や哲学があることが、彼らを単なる「グルメリポーター」ではなく「食通」として記憶させている。

条件3:時代を超える普遍性

魯山人の著作は没後60年以上経った今も読まれ続けている。

壇の『檀流クッキング』は発表から50年以上経っても重版され続けている。

これは、彼らの言葉が単なる「レシピ」や「店紹介」ではなく、食を通じた人生哲学や美学を語っているからだ。

時代が変わっても、人間の本質は変わらない。

だからこそ、彼らの言葉は今も輝きを失わないのだ。

現代の「食通」との決定的な違い

現代はSNSの時代だ。Instagramには美しい料理写真が溢れ、YouTubeには無数のグルメ動画がアップされている。

しかし、彼らの中から「100年後も語り継がれる食通」は生まれるだろうか?

現代との決定的な違い

- 深度の違い:SNSは瞬間を切り取るが、彼らは長年の探求を記録した

- 言語化の力:写真や映像ではなく、言葉で味を伝える技術を持っていた

- 哲学の有無:単なる情報ではなく、思想として食を語った

もちろん、現代にも素晴らしい食通はいる。

だが、「記憶される」ためには、量より質、瞬間より継続、情報より哲学が求められる。

まとめ

ここまで、5人以上の食通を分析し、データに基づいて「語り継がれる条件」を解明してきた。

そして私は、無芸大食の真の意味にたどり着いた。

無芸大食とは、決して自虐的な言葉ではない。

それは「特別な才能がなくとも、食に真摯に向き合い、食を通じて人生を豊かにする」という、最も純粋な食の楽しみ方を表現している。

魯山人は多芸多才だったが、弱い立場の子供や動植物に対しては優しかったという証言もある。

池波は高級店だけでなく、庶民的なカレー南蛮を愛した。

吉田は「食いしん坊、ばんざい」というスタンスを貫いた。

つまり、「食通」とは単に知識があることでも、高級店を知っていることでもない。

食に対する愛情と敬意、そして自分なりの哲学を持つことだ。

私も、stak, Inc.のCEOとして日々奮闘しているが、食に関しては完全な「無芸大食」だと自認している。

特別な才能はないかもしれないが、食べることへの情熱だけは誰にも負けない。

そして、その情熱こそが、人生を豊かにする最大の武器なのだと、この調査を通じて確信した。

最後に、食通として記憶されるために必要なのは、次の3つだ。

- 10年以上継続して記録を残すこと

- 自分なりの哲学や美学を持つこと

- 食への愛情と敬意を忘れないこと

魯山人が100年後も語り継がれているのは、彼がこの3つを完璧に体現していたからだ。

そして、私たち一人一人も、自分なりの「食の哲学」を持つことで、少なくとも自分の人生においては「語り継がれる食通」になれるのではないだろうか。

無芸大食、万歳。

食べることは、生きることだ。そして、食を愛することは、人生を愛することに他ならない。

<参考文献・データソース>

- 白崎秀雄『北大路魯山人』(各種版)

- 池波正太郎『食卓の情景』『散歩のとき何か食べたくなって』

- 吉田健一『酒肴酒』『私の食物誌』

- 開高健『ロマネ・コンティ・一九三五年』

- 壇一雄『檀流クッキング』

- 各種インタビュー記事、展覧会資料、学術論文

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】