蚊子咬牛(ぶんしこうぎゅう)

→ 蚊が牛を咬む意から、痛くも痒くもないこと。

蚊子咬牛というこの四字熟語を初めて見て、その意味を知ったとき、違和感しかなかった。

本当に蚊が牛を咬むことは「痛くも痒くもない」ことなのだろうか。

数千年前の人々が作り出したこの表現は、現代のデータと照らし合わせると、驚くべき事実の錯覚を含んでいる。

蚊は実際には、地球上で最も多くの人間を殺している生物なのだ。

その数、年間72万5,000人。

これはサメによる死亡者数の72,500倍、ライオンによる死亡者の32,954倍に相当する。

ということで、この古典的概念と現代科学データの間にある巨大なギャップを徹底検証してみた。

古代中国が生んだ「蚊子咬牛」という誤解の源流

蚊子咬牛という四字熟語の正確な起源は明確ではないが、中国古典に由来することは確実だ。

文字通りの意味は「蚊が牛を咬む」で、転じて「力量の差があまりにも大きく、影響を与えることができない」「痛くも痒くもない」ことを表現している。

この概念が生まれた背景には、古代の人々の観察があった。

体重500キロを超える牛に対して、体重わずか2.5ミリグラムの蚊が何ができるというのか。

物理的なサイズの違いだけを見れば、確かに「痛くも痒くもない」という表現は理解できる。

しかし、ここに古代の人々の重大な見落としがあった。

彼らは蚊の「媒介能力」を理解していなかったのだ。

蚊の真の恐ろしさは、その小さな体に宿る病原体を運搬する能力にある。

サイズではなく、機能こそが蚊の武器だったのである。

古代中国では、マラリアやデング熱などの蚊媒介感染症の存在は知られていたものの、それらが蚊によって伝播されるメカニズムは理解されていなかった。

そのため、「蚊子咬牛」という表現が生まれ、長い間疑われることなく使用され続けてきた。

データが暴く蚊の真実:年間72万人の殺戮マシン

現代の疫学データを分析すると、「蚊子咬牛」の概念がいかに現実とかけ離れているかが明らかになる。

世界で最も人を殺す生物ランキング

ビル・ゲイツ財団とBusiness Insiderが発表した統計によると、年間死亡者数は以下の通りだ。

- 蚊:725,000人

- 人間:475,000人

- 蛇:50,000人

- 犬:25,000人

- ツェツェバエ:10,000人

- サシガメ:10,000人

- 淡水カタツムリ:10,000人

- 回虫:2,500人

- サナダムシ:2,000人

- ワニ:1,000人

この数字が示すのは、蚊による死亡者数が他の危険生物を圧倒的に上回っていることだ。

ライオン(22人)、象(500人)、サメ(6人)といった一般的に「危険」とされる動物と比較すると、その差は歴然としている。

マラリアによる被害の実態

WHO(世界保健機関)の2021年データによると:

- 世界のマラリア患者数:2億4,700万人

- マラリアによる死亡者数:619,000人

- 5歳未満の死亡者が全体の80%を占める

- アフリカが全患者の95%、全死亡者の96%を占める

デング熱の急速な拡大

WHOの推計では、デング熱に年間4億人が感染し、50万人がデング出血熱を発症している。

特に注目すべきは、2023年のバングラデシュとタイでの急増だ。

- バングラデシュ:2022年の62,382人から2023年は308,167人(約5倍)

- タイ:2022年の46,678人から2023年は136,655人(約3倍)

これらの数字は、蚊が「痛くも痒くもない」存在ではなく、人類にとって最大の脅威の一つであることを明確に示している。

蚊媒介感染症の多様性:マラリアだけではない脅威の拡大

蚊の恐ろしさは、複数の致命的感染症を媒介する能力にある。

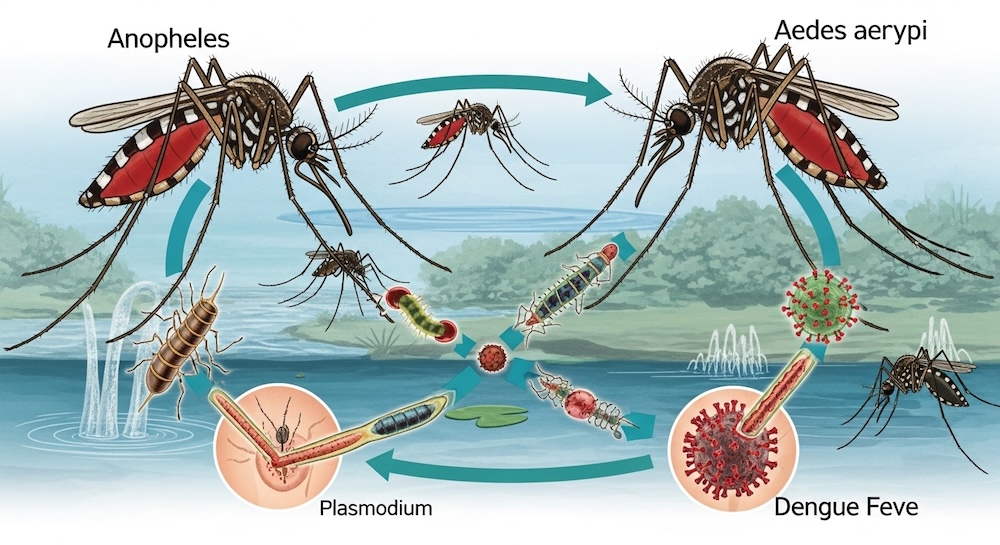

主要な蚊媒介感染症とその媒介蚊

1)マラリア(ハマダラカ属)

- 熱帯熱マラリア、三日熱マラリア、四日熱マラリア、卵形マラリア

- 年間死亡者数:約62万人

2)デング熱(ネッタイシマカ、ヒトスジシマカ)

- 4つの血清型が存在

- 年間感染者数:約4億人

3)ジカウイルス感染症(ネッタイシマカ)

- 妊婦感染時の小頭症リスク

- 2015-2016年に中南米で大流行

4)チクングニア熱(ネッタイシマカ、ヒトスジシマカ)

- 関節痛が長期間持続

- アフリカ、アジア、ヨーロッパで流行

5)黄熱病(ネッタイシマカ)

- 致死率20-50%

- ワクチンで予防可能

6)日本脳炎(コガタアカイエカ)

- 致死率20-30%

- アジアで年間約6万8,000人が感染

蚊の種類別脅威度

- ハマダラカ属:400種以上存在、うち約30種がマラリアを媒介

- ネッタイシマカ:都市部に適応、日中活動、複数のウイルスを媒介

- ヒトスジシマカ:温帯地域にも分布、デング熱の国内感染の原因

愛知県衛生研究所は「The deadliest animal in the world」として蚊を位置づけ、「蚊は様々な病原体を媒介し、感染症によって人間を死に至らしめる」と明確に警告している。

気候変動が加速する蚊の脅威:日本も例外ではない現実

地球環境研究センターのデータによると、温暖化により蚊媒介感染症のリスクは世界規模で拡大している。

温暖化が蚊に与える影響

1)病原体の成熟速度向上

- 従来10日必要だった病原体の活性化が短期間で完了

- 感染サイクルの高速化

2)蚊の寿命延長

- 通常1-2週間の寿命が延長

- 病原体が活性化するまで生存する確率向上

3)世代交代の加速

- 卵→幼虫→蛹→成虫のサイクル短縮

- 蚊の個体数増加

4)生息域の拡大

- これまで生息できなかった温帯地域への進出

- 日本国内での分布拡大

日本における具体的リスク

環境省の報告書『気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート 日本の気候変動とその影響2012年度版』によると、デング熱を媒介するヒトスジシマカの分布は以下のように予測されている。

- 2035年:本州北端まで拡大

- 2100年:北海道まで拡大

実際に、2014年には東京都の公園でデング熱の国内感染が確認され、19都府県で感染者が報告された。

この事例は、日本も蚊媒介感染症の「安全地帯」ではないことを証明している。

牛と家畜への影響:「痛くも痒くもない」という幻想の完全否定

蚊子咬牛の概念を文字通り検証するため、蚊が牛や家畜に与える実際の影響を調査した結果、ここでも深刻な現実が浮かび上がった。

家畜における蚊媒介感染症

日本の家畜でも、蚊が媒介する感染症は重要な脅威となっている。

1)日本脳炎

- 豚が主要な増幅宿主

- 妊娠豚の感染により死産、流産が発生

- 経済損失は年間数億円規模

2)ウエストナイル熱

- 馬が感染すると神経症状を示し、致死率30-40%

- 2002年にアメリカで馬15,000頭以上が感染

3)牛海綿状脳症(BSE)関連感染症

- 直接的な蚊媒介ではないが、感染症拡大の一因

農林水産省の家畜衛生統計によると、蚊媒介感染症により年間数千頭の家畜が被害を受けている。

これは「痛くも痒くもない」どころか、畜産業にとって深刻な経済損失をもたらしている。

シンガポールの徹底対策

アジアのビジネスハブであるシンガポールでは、蚊媒介感染症対策に年間数十億円を投入している:

- 徹底的な殺虫剤散布

- 蚊の繁殖場所を放置した住民へのペナルティ

- 遺伝子組み換え蚊の放出実験

これらの事実は、現代の先進国でさえ蚊の脅威を深刻に受け止めていることを示している。

科学技術が明かす蚊の真の恐ろしさ:データサイエンスの視点

現代のテクノロジーを駆使した研究により、蚊の脅威がより詳細に解明されている。

花王による蚊の行動解析

2020年の花王の研究では、ハイスピードカメラを用いた蚊の着陸行動分析により以下が判明した。

- 蚊は足先を使って体勢を安定させてから吸血開始

- 低粘度シリコーンオイルが蚊の足に接触すると忌避行動

- 短時間での忌避行動誘導により吸血防止が可能

遺伝子組み換え技術による駆除

2020年Nature Biotechnologyに発表された研究では:

- 1,440万匹の不妊蚊を293ヘクタールに放出

- 蚊のピークシーズンに95.5%の個体数減少を達成

- 従来の殺虫剤耐性を克服する新たなアプローチ

ビッグデータによる感染予測

WHOは衛星データとAIを組み合わせて:

- 蚊の繁殖適地の予測精度向上

- 感染拡大の早期警戒システム構築

- 効果的な対策資源の配分最適化

これらの技術革新は、蚊の脅威が科学技術の粋を集めて対抗すべき重大な課題であることを物語っている。

まとめ

収集したデータを総合的に分析した結果、「蚊子咬牛」という概念は現代の科学的知見と完全に矛盾していることが明らかになった。

数値で見る蚊の脅威の実態

- 年間死亡者数:725,000人(サメの72,500倍)

- 経済損失:年間約120億ドル(約1.2兆円)

- 感染者数:マラリアだけで年間2億4,700万人

- 地理的影響:世界人口の約半数がリスクに曝露

「痛くも痒くもない」という表現の完全な誤り

古代中国の人々が観察できたのは、蚊の物理的影響のみだった。

しかし現代科学が明らかにしたのは、蚊の真の脅威は以下の点にあることだ。

- 病原体媒介能力:複数の致命的感染症を同時に媒介

- 繁殖力:少量の水で大量繁殖が可能

- 適応力:都市環境や気候変動に対する高い適応性

- 殺虫剤耐性:従来の対策に対する耐性獲得

牛を含む全ての哺乳類への脅威 蚊子咬牛の「牛」についても、現実は全く異なる。

蚊は牛に対しても:

- 日本脳炎ウイルスの感染

- ストレスによる生産性低下

- 皮膚炎などの直接的被害

- 群れ全体への感染拡大

これらの影響は決して「痛くも痒くもない」ものではない。

現代のデータサイエンスが証明したのは、サイズと影響力は必ずしも比例しないという事実だ。

体重2.5ミリグラムの蚊が、年間72万5,000人の人間の命を奪うという現実は、物理的な大小関係を超越した生物学的脅威の存在を示している。

「蚊子咬牛」という古典的表現は、確かに美しい言語的比喩だった。

しかし、科学的事実に基づけば、これは「地球上最強の殺戮者が最も身近な動物を攻撃する」という、全く異なる意味を持つ表現として理解されるべきなのである。

古代の知恵に敬意を払いつつも、現代の我々は科学的データに基づいた正確な認識を持つ必要がある。

蚊は決して侮ってはならない存在であり、その脅威を過小評価することは、文字通り生命に関わる問題なのだから。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】