無間地獄(むげんじごく)

→ 仏教語で八大地獄の一つで、五逆・謗法の大悪を犯した者が落ちるという意味。

無間地獄――この言葉を聞いて、あなたは何を想像するだろうか。

多くの日本人は「地獄」という言葉は知っていても、その実態を正確に理解している人は驚くほど少ない。

八大地獄という概念、その中でも最下層に位置する無間地獄の恐ろしさ、そしてそこに至るまでの段階的な苦しみの構造。

これらを具体的なデータとともに解き明かすことで、仏教における死生観の本質が見えてくる。

このブログでは、1000年以上前から日本人の精神に深く刻まれてきた地獄の概念を、誰よりも詳しく、そして誰にでも分かりやすく解説する。

各地獄の刑期を人間界の時間に換算した驚愕の数値、地獄の広さを表す由旬という単位の実測値、そして各階層に堕ちる具体的な罪状まで、徹底的にデータで追っていく。

無間地獄という概念の誕生と歴史的背景

無間地獄の概念は、紀元前5世紀頃のインドで釈迦が説いた仏教思想に起源を持つ。

サンスクリット語で「Avīci(アヴィーチ)」と呼ばれるこの地獄は、「間断なく苦しみが続く」という意味を持つ。

阿鼻地獄とも呼ばれるこの概念は、中国を経て日本に伝わった。

日本における地獄観の決定的な転換点は、平安時代中期の984年にある。

比叡山の僧・恵心僧都源信が著した『往生要集』がそれだ。

この書は、それまで断片的だった地獄の概念を体系化し、八大地獄という明確な階層構造として提示した。

源信が『往生要集』を執筆した背景には、当時の社会状況がある。

10世紀末の日本は飢饉や疫病が頻発し、多くの人々が死んでいった。

そんな中、「末法思想」――仏陀の死後2000年が経過すると仏法が衰え、世の中が乱れるという思想――が広まっていた。

人々は死への恐怖におののき、死後の世界への関心が高まっていたのだ。

『往生要集』は単なる地獄の解説書ではなく、極楽往生のための指南書だった。

しかし源信の描く地獄のビジュアルがあまりにも具体的で衝撃的だったため、結果として日本人の地獄観を決定づけることになった。

八大地獄の全体構造:データで見る階層と規模

仏教経典によれば、地獄は人間界の地下深く、閻浮提(えんぶだい、人間が住む世界)の下4万由旬の場所に存在する。

由旬(ゆじゅん)という単位について明確にしておこう。

これは古代インドで使われた距離の単位で、「牛車が1日に進む距離」を表す。現代の測定では、1由旬=約7〜10kmとされる。

本ブログでは計算しやすい1由旬=7kmで統一する。

つまり地獄の入口は、地上から約28万kmの深さにある。

これは地球の直径の約22倍、地球から月までの距離(38万km)の約73%に相当する。

物理的に地球内部に存在し得ない規模だが、これは仏教的宇宙観における象徴的な表現と理解すべきだろう。

八大地獄の階層構造

地獄は8つの階層に分かれている。

上層(地上に近い方)から順に:

- 等活地獄(とうかつじごく) – 深さ:1,000由旬(7,000km)

- 黒縄地獄(こくじょうじごく) – 深さ:2,000由旬(14,000km)

- 衆合地獄(しゅうごうじごく) – 深さ:3,000由旬(21,000km)

- 叫喚地獄(きょうかんじごく) – 深さ:4,000由旬(28,000km)

- 大叫喚地獄(だいきょうかんじごく) – 深さ:5,000由旬(35,000km)

- 焦熱地獄(しょうねつじごく) – 深さ:6,000由旬(42,000km)

- 大焦熱地獄(だいしょうねつじごく) – 深さ:7,000由旬(49,000km)

- 無間地獄(むけんじごく/阿鼻地獄) – 深さ:2万由旬(140,000km)

最下層の無間地獄だけが別格の扱いを受けている。

その広さは縦・横・高さそれぞれ2万由旬(140,000km)。

体積を計算すると約2.744×10^15立方km――これは地球の体積の約2,532倍に相当する。

地獄の刑期という狂気の時間軸

地獄で最も恐ろしいのは、その刑罰の内容ではなく、刑期の長さだ。

例えば等活地獄――八大地獄の中で最も罪が軽い地獄の刑期は500年だ。

しかしこれは地獄界の500年であり、人間界の時間に換算すると驚愕の数字になる。

等活地獄の刑期計算

- 人間界の50年 = 四天王天の1日

- 四天王天の500年 = 等活地獄の1日

- つまり、人間界の50年 × 365日 × 500年 = 9,125,000年が等活地獄の1日

- 等活地獄の刑期500年 = 9,125,000年 × 365日 × 500年

- = 1兆6,653億1,250万年

読み間違いではない。最も軽い地獄でさえ、刑期は1兆6,653億年以上なのだ。

参考までに、地球が誕生してから現在までが約46億年。

宇宙の年齢が約138億年。

等活地獄の刑期はそれらを遥かに超える。

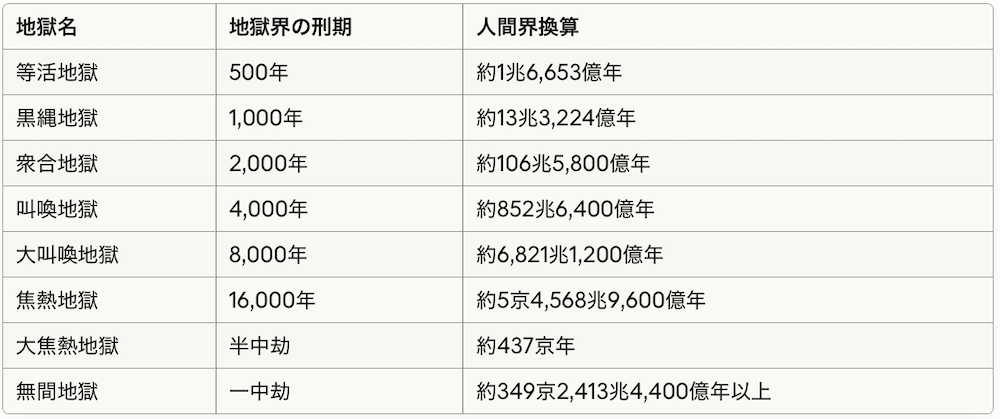

各地獄の刑期一覧(人間界換算)

※京(けい)は兆の1万倍。1京 = 10,000兆

無間地獄の刑期である「一中劫(いっちゅうこう)」は、仏教用語で「測り知れないほど長い時間」を意味する。

具体的な計算では約349京年とされるが、これはもはや数字として認識することすら困難な時間軸だ。

罪状と刑罰の対応関係

仏教には「五戒」という基本的な戒律がある。

- 不殺生戒 – 生き物を殺してはならない

- 不偸盗戒 – 盗みをしてはならない

- 不邪淫戒 – 不倫や性犯罪を犯してはならない

- 不飲酒戒 – 酒に溺れてはならない

- 不妄語戒 – 嘘をついてはならない

これらの戒律をいくつ破ったかによって、堕ちる地獄が決まる。

さらに重大な罪として「邪見(仏教の教えを否定すること)」「犯持戒人(尼僧や清い女性を犯すこと)」「五逆罪(親や聖者を殺すこと、仏を傷つけることなど)」がある。

各地獄の罪状と刑罰の詳細

1. 等活地獄

- 罪状: 殺生(虫一匹でも殺した者)

- 刑罰: 獄卒に鉄の棒で殴られ、刀で切り刻まれる。一度死んでも「活々(かつかつ)」という呪文で蘇り、再び同じ苦しみを受ける

- 刑期: 1兆6,653億年

2. 黒縄地獄

- 罪状: 殺生 + 盗み

- 刑罰: 熱した鉄の縄で体を縛られ、その線に沿って鉄の斧や鋸で切り刻まれる。熱鉄の地面で焼かれる

- 刑期: 13兆3,224億年

3. 衆合地獄

- 罪状: 殺生 + 盗み + 邪淫

- 刑罰: 巨大な鉄の山に挟まれて押し潰される。刀のような葉を持つ剣樹林で体を切り裂かれる。鉄臼で餅のように搗かれる

- 刑期: 106兆5,800億年

4. 叫喚地獄

- 罪状: 殺生 + 盗み + 邪淫 + 飲酒

- 刑罰: 焼けた鉄の地面を走らされる。煮えたぎった銅を口から流し込まれる。罪人は苦しみのあまり絶叫する

- 刑期: 852兆6,400億年

5. 大叫喚地獄

- 罪状: 殺生 + 盗み + 邪淫 + 飲酒 + 妄語(嘘)

- 刑罰: 叫喚地獄と同様だが、苦しみは10倍。舌を引き抜かれ、釘で打たれる(「嘘をつくと舌を抜かれる」の由来)

- 刑期: 6,821兆1,200億年

6. 焦熱地獄

- 罪状: 上記に加えて邪見(仏教を否定すること)

- 刑罰: 焼けた鉄棒で串刺しにされる。鉄鍋で煎餅のように叩き潰される。全身の毛穴から火を噴く

- 刑期: 5京4,568兆9,600億年

7. 大焦熱地獄

- 罪状: 上記に加えて犯持戒人(清い女性を犯すこと)

- 刑罰: 焦熱地獄の10倍の苦しみ。炎の海に投げ込まれる。ここの火の一粒を現世に持ってくれば、全てを燃やし尽くせるという

- 刑期: 約437京年

8. 無間地獄(阿鼻地獄)

- 罪状: 五逆罪(父母を殺す、阿羅漢[聖者]を殺す、僧団の和合を破る、仏身を傷つける、仏の教えを謗る)

- 刑罰: これまでの全ての地獄の苦しみを1,000倍にした責め苦。猛火に焼かれ続け、一瞬たりとも休むことができない。64の目を持つ背丈28kmの鬼が苦しめる

- 到達時間: 地上から真っ逆さまに落ち続けて2,000年

- 刑期: 約349京2,413兆4,400億年(一中劫)

現代的視点から見る地獄の意味

ここで衝撃的な事実を提示しよう。

等活地獄に堕ちる条件は「殺生」だけだ。

虫一匹でも殺せば該当する。

蚊を叩いたことがある人、ゴキブリを退治したことがある人、あるいは肉や魚を食べる人(間接的な殺生)――これらを考慮すると、現代社会に生きる人間のほぼ100%が等活地獄行きの条件を満たしている。

さらに統計的に見ると:

- 日本の交通違反検挙数:年間約600万件(警察庁2023年)

- 日本の刑法犯認知件数:年間約60万件(警察庁2023年)

- 離婚率:約35%(厚生労働省2023年) → 不倫や邪淫の可能性

- 飲酒人口:成人の約75%(国税庁2022年)

- 嘘をついたことがある人:ほぼ100%(心理学研究による)

これらのデータから、大叫喚地獄(五戒全てを破った者が堕ちる)の条件を満たす可能性のある人も相当数存在することが分かる。

しかしここで重要なのは、地獄という概念の社会的機能だ。

平安時代から江戸時代にかけて、地獄の概念は単なる脅しではなく、法律が整備されていない時代の倫理的抑止力として機能していた。

現代のように警察制度や刑事司法制度が確立していない時代、人々の行動を規制する最も効果的な方法は「死後の裁き」という概念だった。

さらに興味深いデータがある。源信の『往生要集』が書かれた平安時代中期(10世紀末)から、地獄絵や来迎図などの仏教美術が爆発的に増加した。

奈良国立博物館の調査によれば、地獄絵の現存作品の約70%が平安時代後期から鎌倉時代にかけて制作されている。

これは地獄という概念が、視覚的イメージを通じて大衆に浸透していった過程を示している。

文字を読めない庶民にも、絵画を通じて地獄の恐ろしさが伝えられた。

まとめ

ここまで見てきた膨大なデータ――349京年という想像を絶する刑期、地球の2,532倍という途方もない規模、そして八つの階層に渡る精緻な構造――これらは何を意味するのか。

答えは明確だ。

地獄とは、人間の行為に対する完璧な因果応報のシステムとして構築された概念なのだ。

現代の刑法では、どんな重罪でも死刑か無期懲役が上限だ。

しかし仏教の地獄観では、犯した罪の重さに応じて、厳密に刑期が計算される。虫を一匹殺せば1兆年以上、親を殺せば349京年以上。

この極端とも思える数値設定は、「どんな小さな罪も見逃されない」「必ず報いを受ける」というメッセージを強烈に伝えている。

無間地獄は、八大地獄の最下層に位置する究極の罰だ。

そこに堕ちる条件は「五逆罪」――父母を殺すこと、聖者を殺すこと、仏の教えを破壊すること。

これらは単なる犯罪ではなく、社会の根幹を破壊する行為として位置づけられている。

親を殺すことは家族という最小単位の社会を破壊すること。

聖者や僧侶を殺すことは精神的な拠り所を奪うこと。

仏の教えを謗ることは、共同体を支える倫理基盤を否定すること。

これらはすべて、個人の罪を超えて社会全体に影響を及ぼす罪だ。

だからこそ無間地獄の刑期は他の地獄とは桁違いに長く設定されている。

これは「社会を破壊する罪は、個人的な罪とは比較にならないほど重い」という思想の表れだ。

現代において、地獄を文字通り信じる人は少数派かもしれない。

しかし地獄という概念が持つ本質的なメッセージ――自分の行為には必ず結果が伴う――これは今なお有効だ。

SNSでの誹謗中傷、環境破壊、企業の不正、政治家の汚職。

これらは現代における「五逆罪」に相当するかもしれない。

法律で裁かれなくとも、社会的信用を失い、キャリアを失い、人間関係を失う。これは現代版の「地獄落ち」ではないか。

刑期1兆6,653億年という数値は荒唐無稽に見えるかもしれない。

しかし「蚊を一匹殺すという些細な行為でさえ、それだけの重みを持つ」という仏教的メッセージは、一つ一つの行為を大切にするという倫理観を育む。

最後に、八大地獄、そして無間地獄という概念は、1000年以上前に構築された精緻な思想体系だ。

膨大な時間軸、明確な階層構造、詳細な罪状の対応関係――これらすべてが、人間の行為に対する深い洞察に基づいている。

現代社会は科学技術によって飛躍的に発展した。

しかし「どう生きるべきか」「何が正しい行為か」という根源的な問いに対する答えは、今も昔も変わらない。

地獄という概念は、その答えを極端な形で提示している。

だからこそ私たちは、349京年という想像を絶する時間軸の先に、人間という存在の本質を見出すことができるのだ。

【参考文献・データソース】

- 『倶舎論』(世親著、4-5世紀頃)

- 『往生要集』(源信著、984年)

- 『正法念経』

- 『観仏三昧経』

- Wikipedia「八大地獄」「地獄(仏教)」

- 奈良国立博物館「源信展」資料

- 警察庁統計資料(2023年)

- 厚生労働省人口動態統計(2023年)

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】