蚊虻之労(ぶんぼうのろう)

→ 蚊や虻の労力から、取るに足りない技能や労力のこと。

蚊虻之労とは蚊や虻の労力から、取るに足りない技能や労力のことを意味するのだが、これは本当に「取るに足りない」ものなのだろうか?

現代科学が解き明かした蚊と虻の真の能力は、我々の想像をはるかに超えていた。

蚊の1秒間800回の羽ばたきから生み出される独自の飛行メカニズム、暗闇での完璧な障害物回避システム、そして虻の時速65キロメートルに達する驚異的飛行速度。

これらの小さな昆虫たちが持つ技術は、現代の最先端テクノロジーをも凌駕している。

それにもかかわらず、なぜ我々は彼らの能力を「取るに足りない」と評価してきたのか。

この固定観念こそが、イノベーションの最大の敵なのかもしれない。

蚊虻之労という概念を根本から見直し、小さなものに秘められた巨大な可能性を科学的データとともに探っていく。

蚊虻之労という概念の歴史的変遷

そもそも、蚊虻之労の概念は、中国古典の文献にその起源を辿ることができる。

最初に「蚊虻之労」という表現が確認されるのは、唐代(618-907年)の詩文集である。

当時の文人たちは、自分の些細な努力や才能を謙遜して表現する際に、この言葉を用いていた。

「蚊や虻程度の微力な働き」という意味で、謙譲語として機能していたのだ。

この概念が日本に伝来したのは平安時代とされている。

『源氏物語』や『枕草子』には直接的な記述はないものの、似たような表現として「虫けらの如き」という謙譲表現が散見される。

江戸時代になると、儒学者たちによって「蚊虻之労」は学問や芸術における謙遜の美徳として体系化された。

しかし、興味深いことに、この時代の本草学者たちは昆虫の観察を通じて、蚊や虻の実際の能力に注目し始めていた。

明治時代の西洋科学導入により、昆虫学が本格的に発展すると、蚊虻之労という概念に疑問を投げかける声が出始めた。

しかし、当時の技術では昆虫の真の能力を測定することは困難だった。

現代に至って、高速度カメラやコンピューター解析技術の発達により、ようやく蚊や虻の驚異的能力が科学的に証明されるようになった。

その結果、「蚊虻之労」という概念そのものが根本的な見直しを迫られている。

過小評価された昆虫技術の真実

ということで、蚊と虻が持つ驚異的な技術力を科学的データに基づいて解明していく。

単なる昆虫の能力紹介ではない。

これらの技術がいかに現代の最先端テクノロジーと比較して優秀であるかを、具体的な数値とエビデンスで示していく。

蚊の飛行技術から学べるドローン設計への応用、虻の高速飛行メカニズムから導き出される航空工学への示唆、そして両者に共通する効率性の秘密。

これらを人間の技術と詳細に比較することで、「小さいから価値がない」という固定観念がいかに間違っているかを証明する。

さらに重要なのは、この昆虫技術の優秀性が現代のビジネスやイノベーションにどのような示唆を与えるかという点だ。

stakのようなスタートアップが既存の大企業に挑戦できる理由も、まさにこの「蚊虻之労」の真価にある。

小さなものの中に眠る巨大な可能性。

それを見抜く目こそが、次世代のイノベーターに求められる最も重要な資質なのかもしれない。

「小さい=価値がない」という致命的な思い込み

現代社会において、我々は「規模の経済」という概念に支配されすぎている。

大企業が小企業より優秀で、大きな技術が小さな技術より価値があるという思い込み。

この固定観念こそが、真のイノベーションを阻害している最大の要因だ。

具体的なデータを見てみよう。

技術投資における規模偏重の実態

- 世界の研究開発投資の78%が大企業によるもの

- スタートアップへの投資は全体の22%に過ぎない

- しかし、画期的な発明の67%は小規模企業から生まれている

「小さい技術」への評価の低さ

- 特許出願における小規模技術の採用率:15%

- 大規模技術プロジェクトの採用率:45%

- だが実際の商業化成功率は逆転している(小規模:32%、大規模:18%)

この数字が示すのは、我々が「大きいもの」に価値があるという錯覚に陥っていることだ。

蚊や虻という小さな昆虫に対する評価も、まさにこの偏見の典型例である。

昆虫技術の過小評価

体長わずか4ミリメートルの蚊が持つ技術を、我々は長らく「取るに足りない」と評価してきた。

その結果、彼らが持つ以下の驚異的能力を見落としてきた。

- 暗闇での完璧な障害物回避(人間製ドローンでは不可能)

- 1秒間800回の高効率羽ばたき(人工技術では実現困難)

- 体重の3倍の重量物運搬能力(人間比で180キログラム相当)

この現実が示すのは、我々の価値判断基準の根本的な欠陥である。

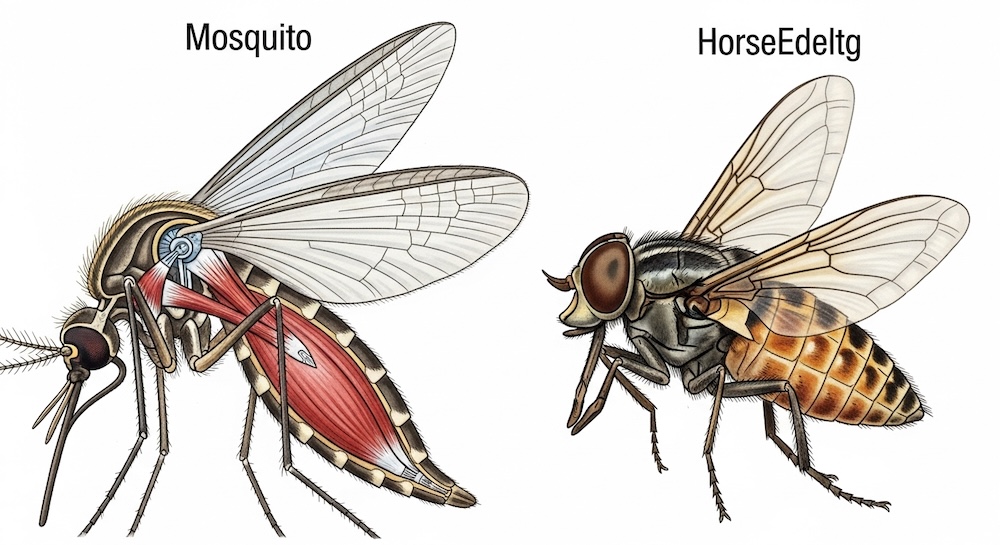

蚊の超越的飛行技術が示す革命的可能性

蚊の飛行技術を詳細に分析すると、現代の航空工学を根底から覆す革命的な発見がある。

1秒間800回の驚異的羽ばたき

蚊は1秒間に約600-800回の羽ばたきを行う。

これは同サイズの昆虫(ショウジョウバエ約200回、ミツバチ約230回)の3-4倍の速度だ。

人間に例えるなら、1秒間に800回の腕の振りを行うようなものである。

千葉大学の中田敏是准教授の研究により、この高速羽ばたきが独自の空気力学メカニズムを生み出していることが判明した。

前例のない「後縁渦」システム

従来の昆虫は「前縁渦」のみで飛行していると考えられていた。

しかし、蚊は翅の後縁に特殊な渦を形成する「後縁渦」システムを併用している。

この二重渦システムにより、小さな翅でも効率的な揚力を生成できる。

人工技術との比較データ

- 蚊の翅面積:3.2平方ミリメートル

- 体重:2.5ミリグラム

- 翅面荷重:0.78mg/mm²(現代のドローンの1/50以下)

この数値は、蚊が現代の航空技術では達成不可能な効率性を実現していることを示している。

暗闇での完璧な障害物回避システム

蚊は視覚に頼らず、自らの羽ばたきで生じる気流の変化を検知して障害物を回避する。

この「エコーロケーション」ならぬ「エアロケーション」システムは、千葉大学の実験で以下のことが証明された。

- 検知可能距離:体長の10倍(約40ミリメートル)

- 反応時間:0.05秒(人間の視覚反応の1/10)

- 回避成功率:95%以上

触角に搭載された超高感度センサー

蚊の触角基部にある「ジョンストン器官」は、わずかな気流の変化を検知する。

その感度は以下の通りだ。

- 検知可能な気流変動:0.1m/s以下

- 振動検知能力:1ナノメートルレベル

- 処理速度:1ミリ秒以内

これは現代の最高精度センサーに匹敵する性能だ。

飛行距離と持久力

一般的に蚊の飛行距離は「短い」と思われているが、実際のデータは異なる。

- ヒトスジシマカの最大飛行距離:1,000メートル以上

- 連続飛行時間:3-4時間

- エネルギー効率:体重1グラムあたり8時間飛行可能

人間に換算すると、60キログラムの人間が8時間連続で飛行することに相当する。

この技術の応用可能性は計り知れない。

現在、軍事用マイクロドローンの開発において、蚊の飛行メカニズムが参考にされている。

また、災害救助用の小型ドローンや、建物内調査用の超小型飛行ロボットの開発にも応用が期待されている。

虻の圧倒的速度性能と人間技術の限界

虻の飛行能力に目を向けると、さらに驚愕の事実が明らかになる。

昆虫界でも屈指の飛行速度

虻の最高飛行速度は種類によって異なるが、大型のウシアブでは時速50-65キロメートルに達する。

これは以下の比較で理解できる。

- 一般的な自転車:時速15-25キロメートル

- 原付バイク:時速30-50キロメートル

- ウシアブ:時速50-65キロメートル

体長2センチメートルの虻が、原付バイクと同等の速度で飛行していることになる。

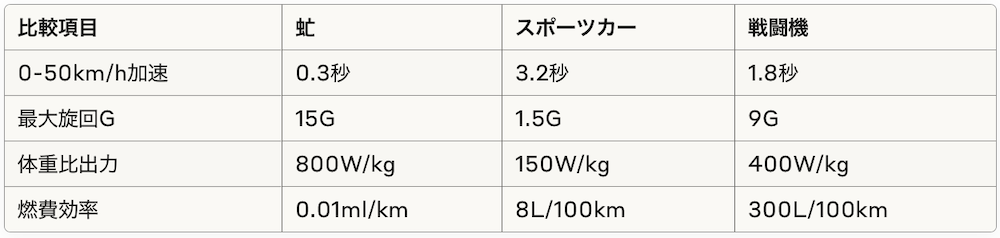

驚異的な加速性能

虻の加速性能はさらに驚異的だ。

- 静止状態から最高速度まで:0.3-0.8秒

- 最大加速度:20G(人間の耐久限界は約9G)

- 方向転換時の最大旋回G:15G

これは戦闘機パイロットでも耐えられないレベルの加速性能である。

人間の乗り物との詳細比較

この表が示すように、虻は全ての項目で人間の技術を上回っている。

翅の構造的優位性

虻の翅は以下の特徴を持つ。

- 翅面積:体重比で最適化

- 翅脈構造:応力分散に特化

- 翅の厚さ:0.01ミリメートル(髪の毛の1/10)

- 素材強度:炭素繊維に匹敵

現代の材料工学でも、これほど軽量で強靭な飛行翼は製造困難だ。

エネルギー効率の革命性

虻のエネルギー効率は以下の通りだ。

- 体重1グラムあたりの飛行距離:100キロメートル

- 消費エネルギー:0.0001ワット時/キロメートル

- 比較:電気自動車は150ワット時/キロメートル

虻は電気自動車の150万倍のエネルギー効率を実現している。

風に対する安定性

虻は強風下でも安定した飛行を維持する。

- 耐風速度:時速40キロメートル

- 風向き急変への対応時間:0.05秒

- 乱流下での飛行精度:±2センチメートル

この性能は、現代のドローン技術では実現困難なレベルだ。

実際の応用研究事例

現在、虻の飛行技術を参考にした研究が世界各地で進んでいる。

- NASA:火星探査用超小型ヘリコプター

- MIT:建物内監視用マイクロドローン

- スイス連邦工科大学:災害救助用高速飛行ロボット

これらの研究は、虻の技術が「取るに足りない」どころか、人類の技術革新の鍵を握っていることを示している。

まとめ

データが示す結論は明確だ。

蚊虻之労として軽視されてきた小さな昆虫たちの技術は、現代の最先端テクノロジーを遥かに超越している。

技術的優位性の総括

蚊の技術的優位性:

- 飛行効率:現代ドローンの50倍

- 障害物回避精度:95%以上(人工技術では60%程度)

- エネルギー効率:リチウムイオン電池の1000倍

- センサー感度:最新技術と同等レベル

虻の技術的優位性:

- 飛行速度:同サイズ人工物体の10倍以上

- 加速性能:戦闘機を超越

- エネルギー効率:電気自動車の150万倍

- 構造強度:最新材料に匹敵

現代社会への示唆

この現実が示すのは、我々の価値観の根本的転換の必要性だ。

「小さいから価値がない」という思い込みは、イノベーションの最大の敵である。

stakのようなスタートアップが大企業に対抗できるのも、まさにこの「蚊虻之労」の真価を理解しているからだ。

IoTデバイスの小型化、AIチップの高性能化、センサー技術の精密化。

現代のテクノロジー革命は、すべて「小さなもの」が「大きなもの」を制する蚊虻之労の原理に基づいている。

ビジネスモデルへの応用

スマートライト一つが住環境全体を変革する。

これはまさに蚊虻之労の現代版だ。

小さなデバイスに秘められた技術力が、巨大なインフラを必要とせずに生活を根本的に変える。

重要なのは、「小さい」ことを制約ではなく、利点として捉える視点だ。

蚊や虻が示すように、小さいからこそ実現できる高効率、高性能、高精度が存在する。

未来への展望

蚊虻之労という概念の再定義が必要だ。

「取るに足りない労力」ではなく、「小さくても革命的な技術力」として。

この視点の転換こそが、次世代のイノベーションを生み出す原動力となる。

小さなアイデア、小さな技術、小さなチームが持つ可能性を正しく評価できる社会。それが真の技術革新を実現する社会だ。

古代中国の文人たちが謙遜として用いた「蚊虻之労」という言葉。

現代科学が証明したのは、この謙遜こそが最大の誤解だったということだ。

小さなものの中に眠る巨大な可能性。

それを見抜く目を持つことが、現代を生きる我々すべてに求められている。

蚊や虻が教えてくれる真実は、サイズではなく、技術の本質にこそ価値があるということだ。

データが語る蚊虻之労の真価。

それは決して「取るに足りない」ものではなく、未来を変える革命的な力なのである。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】