不朽不滅(ふきゅうふめつ)

→ 永遠に朽ち滅びないこと。

人類は古来より「永遠」を求めてきた。

不老不死の薬、永遠の命、朽ちることのない建造物—そういった不朽不滅への憧れは時代や文化を超えて存在する。

しかし科学的視点から見ると、この宇宙において本当に永遠に朽ち滅びないものは存在するのだろうか。

ということで、不朽不滅という概念の歴史的背景を紐解いていこうと思う。

物理学、生物学、地質学、天文学といった様々な科学分野のデータを用いて、真に永遠に存在し続けるものがあるのか、あるいはそれに近い耐久性を持つものは何かを徹底的に検証する。

不朽不滅の概念:その起源と変遷

不朽不滅の概念は古代文明にまで遡る。

古代エジプトのミイラ作りや巨大ピラミッドの建造は、死後の世界での永遠の生を確保するための取り組みだった。

古代中国では不老不死の薬を探し求め、錬金術師たちは金属の不変性に注目した。

時代別の「不朽」への取り組み:

- 古代エジプト(紀元前3000年頃):ピラミッド建造、ミイラ化技術

- 古代中国(紀元前200年頃):不老不死の薬の探求、兵馬俑

- 中世ヨーロッパ:キリスト教における永遠の命の概念

- 近現代:デジタルデータの永続性、タイムカプセル、宇宙への痕跡の残存

これらの取り組みに共通するのは、人間の死への恐怖と時間の流れに抗いたいという普遍的な願望だ。

しかし、現代科学は「永遠」という概念自体に大きな疑問を投げかけている。

物理学から見た不朽不滅:すべては崩壊する

物理学の熱力学第二法則によれば、孤立系のエントロピー(無秩序さ)は時間とともに増大する。

つまり、あらゆるものは最終的に崩壊し、無秩序な状態へと向かう。

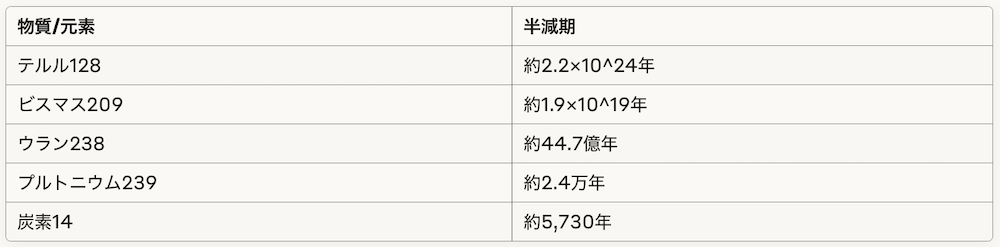

物質の半減期データを見てみよう。

最も安定した元素でさえ、途方もなく長い時間スケールでは崩壊する。

テルル128の半減期は約2.2×10^24年と推定されているが、これは宇宙の年齢(約138億年)の約1.6×10^14倍にも及ぶ。

しかし、「永遠」ではない。

さらに宇宙物理学では、「ヒートデス(熱的死)」や「ビッグリップ」といった宇宙の終焉シナリオも提唱されている。

現在の宇宙モデルによれば、宇宙の最終的な運命として以下の可能性がある。

- ビッグクランチ:宇宙が収縮して高密度状態に戻る

- ビッグフリーズ:宇宙が永遠に膨張し続け、温度が絶対零度に近づく

- ビッグリップ:暗黒エネルギーにより宇宙が引き裂かれる

いずれのシナリオでも、現在存在するものはすべて消滅する運命にある。

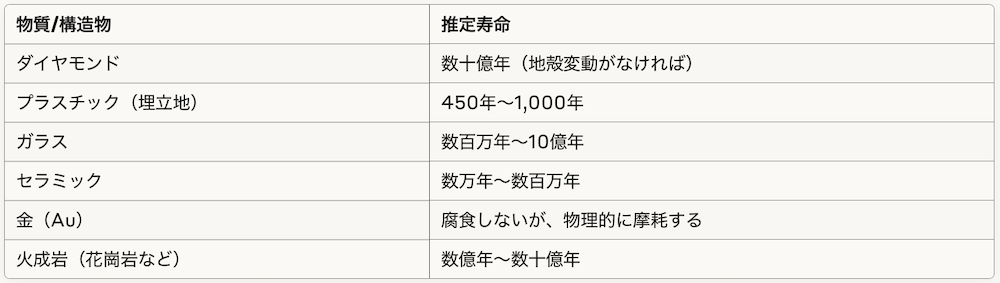

地球上の最も耐久性のある物質とその寿命

地球上で最も耐久性があるとされる物質とその推定寿命を見てみよう。

これらのデータから、地球環境下で最も耐久性があるとされる物質でさえ、地質学的時間スケールでは変化や劣化を免れないことがわかる。

最近の研究では、人工的に作られた炭素ナノチューブやグラフェンといった新素材が非常に高い耐久性を示すことがわかってきた。

しかし、これらも宇宙線や酸化などの影響から完全に免れることはできない。

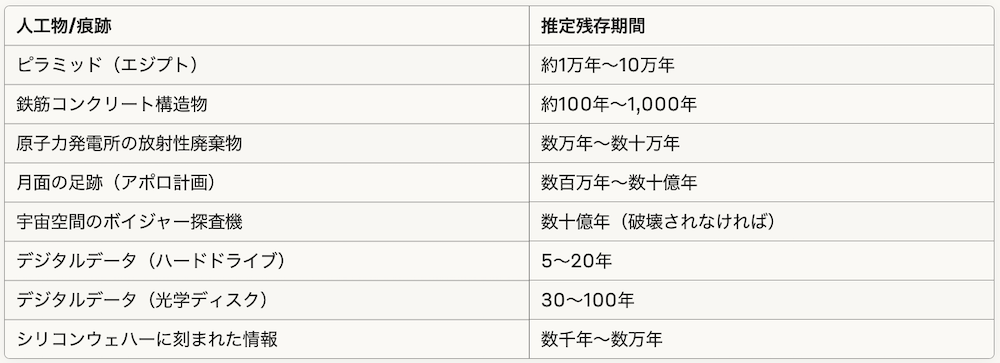

人類の痕跡:どれだけ長く残るのか?

人類が残した痕跡の耐久性についても検討してみよう。

注目すべきは、私たちが「永遠」だと考えがちなデジタルデータの脆弱性だ。

現代社会の基盤を支えるデジタル情報は、実はアナログ媒体よりも寿命が短い場合が多い。

2000年前のパピルスの方が、現代のハードディスクよりも長持ちする可能性がある。

また近年、「デジタルダークエイジ」という概念も議論されている。

これは、データ形式やアクセス技術の急速な変化により、過去のデジタルデータが読み取れなくなる問題を指す。

例えば、1980年代のフロッピーディスクに保存されたデータは、現在のコンピュータでは読み取れないケースが多い。

生命の永続性:種の存続と絶滅

生物学的視点からも不朽不滅の概念を考察してみよう。

地球上の種の平均寿命は約400万年と推定されているが、これには大きなばらつきがある。

興味深いことに、単細胞生物は多細胞生物よりも種としての寿命が長い傾向がある。

しかし、どんな生物種も最終的には絶滅する。現在までに地球上に存在した全生物種の99.9%以上がすでに絶滅したと推定されている。

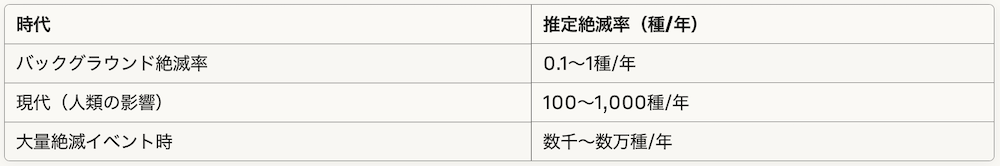

生物種の絶滅率に関するデータも見てみよう。

このデータは、どんなに進化的に成功した生物種でも、地質学的時間スケールでは永続しないことを示している。

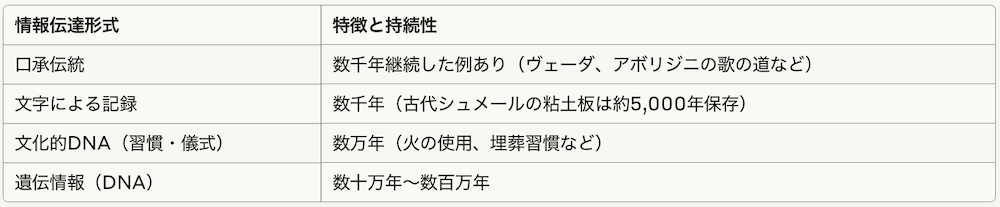

不朽に最も近いもの:情報と概念の伝達

物質的な不朽不滅が幻想だとするなら、何が最も永続性を持つのだろうか。答えの一つは「情報」かもしれない。

情報伝達の持続性を比較したデータ。

特に興味深いのは、基本的な数学や物理法則などの抽象概念だ。

例えばピタゴラスの定理は2,500年以上前に発見されたが、その真理性は今も変わらない。

自然界の基本法則を表す数学的関係性は、物質的なものが崩壊した後も「真理」として存続する可能性がある。

永続性の追求:stakが目指すもの

私たちstak, Inc.が目指すのは、物質的な不朽不滅ではなく、価値ある情報と体験の永続的な伝達だ。

テクノロジーの進化により、情報の保存と伝達の方法は劇的に変化している。

私たちは次世代のデジタルエクスペリエンスを通じて、人々の間に価値ある接点を創出し、それを未来へ橋渡しすることを目指している。

データによる永続性の追求を支える取り組み。

- 分散型アーキテクチャによるデータの冗長性確保

- 複数のデータ形式による情報の保全

- コミュニティを通じた知識の継承と発展

- オープンソースの活用による技術の持続可能性向上

物理的な不変性を求めるのではなく、変化を受け入れつつ価値を伝達していく—これがstakの哲学だ。

まとめ

この探求を通じて明らかになったのは、真の意味での不朽不滅は存在しないということだ。

最も安定した元素でさえ、十分な時間が経てば崩壊する。最も頑丈な構造物も、地質学的時間スケールでは消滅する。

最も成功した生物種も、最終的には絶滅する。

しかし、この「すべては変化する」という事実こそが、皮肉にも唯一の不変の真理かもしれない。

古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスが述べたように、「万物は流転する」のだ。

ミクロからマクロまで、あらゆるレベルで変化は不可避だ。

しかも興味深いことに、これらの変化率自体も時間とともに変化している。宇宙膨張は加速しており、技術進化のペースも加速している。

このような認識は悲観的なものではなく、むしろ私たちの存在と行動に深い意味を与える。

永遠に存在するものがないからこそ、今このときの選択と経験に価値がある。

不朽不滅を追い求めるのではなく、変化の中に意味を見出すこと—それが現代の私たちに求められる智恵ではないだろうか。

それから、変化を受け入れることで生まれる新たな視点も考えてみよう。

- レジリエンスの重視: 壊れないものを作るのではなく、壊れても適応・回復できるシステムの構築が重要になる

- 価値の移行: 物質的永続性から情報・知識・経験の伝達へと価値観がシフトする

- 継続的革新: 固定された完成形ではなく、常に進化し続けるプロセスに価値を見出す

- コミュニティの役割: 個人の有限性を超えた集合的知性と記憶の重要性が増す

- 時間感覚の変容: 「永遠」を目指すのではなく、異なる時間スケールでの意味を探求する

特に現代のデジタル時代において、情報の永続性と価値の伝達は新たな形を取りつつある。

例えば:

- ブロックチェーン技術:分散型台帳による情報の耐改ざん性と永続性の向上

- オープンソースコミュニティ:知識の集合的進化と保存

- デジタルアーカイブ:文化遺産の保存と次世代への伝達

- クラウドコンピューティング:冗長化による情報の生存率向上

これらの技術的アプローチは、単一の永続的媒体を作り出すのではなく、継続的な複製・更新・変換というプロセスを通じて情報の寿命を延ばすことを目指している。

つまり、「変化しないこと」よりも「変化に適応すること」に焦点を当てているのだ。

世界は常に変化し続ける。

その流れに身を任せつつも、次の世代に価値ある何かを残していく。

それがstak, Inc. が目指す道であり、私自身のビジョンでもある。

「不変のプラットフォーム」ではなく、「進化し続けるエコシステム」の構築に注力しているというわけだ。

技術の移り変わりは速いが、その根底にある人と人をつなぐという価値は、形を変えながらも受け継がれていく。

不朽不滅は幻想かもしれないが、その幻想が人類を前進させる原動力となってきたことは間違いない。

これからも私たちは、永遠とは何かを問い続け、その探求の旅を続けていくだろう。

そして、その旅の途上で見つけた洞察や創造したつながりこそが、最も長く残る価値となるのではないだろうか。

「永遠に存在するものはない」という真理を受け入れることで、逆説的に私たちは「今」という瞬間の中に永遠性を見出すことができる。

それは物質的な不朽不滅ではなく、意識と経験の中に存在する永遠性だ。

そしてその認識こそが、私たちの行動と創造に真の意味を与えるのである。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】