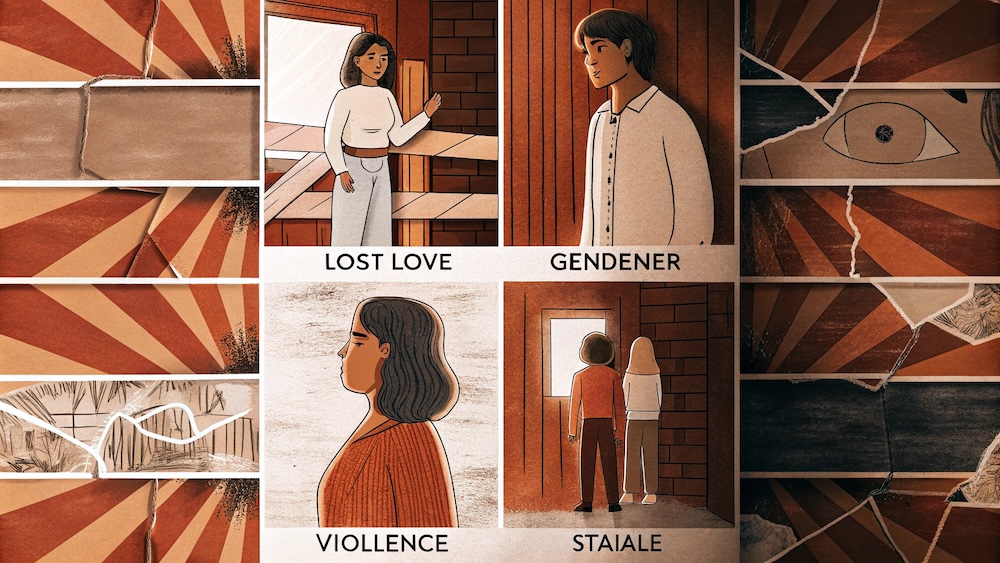

婦怨無終(ふえんむしゅう)

→ 男の愛情を失った女の怨みはいつまでも消えることはない。

「婦怨無終(ふおんむしゅう)」という言葉は古来より、女性の怨みの深さと持続性を表現してきた概念だ。

この言葉は中国の古典「菜根譚」に由来し、「女性の怨みは終わりがない」という意味を持つ。

歴史的に見れば、これは単に女性の感情の深さを表すだけでなく、家父長制社会において女性の発言力や行動力が制限されていた時代背景も色濃く反映している。

日本においても「婦怨無終」の概念は江戸時代の文学や歌舞伎などで頻繁に取り上げられ、「怨霊」や「物の怪」として描かれる女性の怨念は特に強調されてきた。

例えば「番町皿屋敷」のお菊や「四谷怪談」のお岩など、愛情を裏切られた女性の怨念が超自然的な現象を引き起こすという物語は数多く残されている。

こうした文化的背景が、無意識のうちに「女性の怨みは恐ろしい」という認識を社会に根付かせてきた側面は否定できない。

しかし現代社会において、この概念を単に受け継ぐのではなく、実証的なデータに基づいて検証する必要がある。

愛情が失われ、それが恨みに変わり、さらには犯罪行為へと発展するプロセスは、性別によってどのような差異があるのか。

この点を客観的に分析することで、古来からの通念を超えた新たな視座を得ることができるだろう。

さらに、グローバル化が進む現代においては、この概念が文化圏によってどのように異なるのかも興味深い。

例えば西洋社会では「ヒステリックな女性」というステレオタイプが存在する一方で、「危険な元恋人」として描かれるのは圧倒的に男性が多い。

こうした認識の差異も含めて、様々な角度から検証していく。

データで見る愛情喪失が引き起こす犯罪の実態

ストーカー行為にみる性別格差

愛情関係の破綻から生じる犯罪の代表例として、まず「ストーカー行為」に注目したい。

警察庁の2023年データによれば、日本国内のストーカー事案の認知件数は22,141件に達し、この10年間で約1.5倍に増加している。

この増加傾向は単に報告・認知される件数が増えたという側面もあるが、SNSなどの普及により追跡や監視が容易になったという技術的背景も無視できない。

特筆すべきは加害者の性別比率だ。全体の約82%が男性加害者であり、女性加害者は約18%にとどまる。

このデータを時系列で見ると、過去20年間で女性加害者の割合は約15%から18%へと微増しているものの、依然として男性が加害者になるケースが圧倒的多数を占めている。

年齢層別に見ると、男性加害者は30代から40代が最も多く全体の約45%を占めるのに対し、女性加害者は20代から30代が中心で約52%を占める。

この年齢層の差異は、恋愛観や結婚への期待値の違いを反映している可能性がある。

さらに詳細なデータを見ると、男性加害者によるストーカー行為は「つきまとい」や「監視」など物理的な行動が多いのに対し、女性加害者は「SNSでの監視」や「メッセージの連続送信」など非物理的な手段が多い傾向にある。

これは単に身体的強さの違いというだけでなく、感情表現の方法にも性差があることを示唆している。

配偶者間暴力(DV)の実態

配偶者間暴力(DV)についても、内閣府男女共同参画局の調査では被害者の約89%が女性であり、男性加害者によるケースが圧倒的多数を占めている。

特に注目すべきは、別居や離婚の過程で暴力が激化するケースが多く、これは愛情の喪失や関係性の変化が暴力のトリガーになっていることを示している。

DVの形態別に見ると、男性加害者の場合は「身体的暴力」が約65%、「精神的暴力」が約85%、「経済的暴力」が約40%となっている。

一方、女性加害者の場合は「身体的暴力」が約30%、「精神的暴力」が約90%、「経済的暴力」が約15%というデータが報告されている。この違いは、暴力の発現形態にも明確な性差があることを示している。

また、DV被害者の保護施設(シェルター)の利用状況を見ると、全国で年間約6,000人が利用しており、そのうち約95%が女性である。

男性被害者向けのシェルターは全国でもわずか数か所に限られており、制度的な支援の面でも性差が存在している。

国際的なデータからの考察

国際的なデータを見ても、WHO(世界保健機関)の報告では、親密なパートナーからの暴力の被害者の約70%が女性であり、その加害者のほとんどが男性であるという事実が明らかになっている。

特に注目すべきは、この傾向が経済的・文化的背景を超えて世界各地で一貫していることだ。

国連薬物犯罪事務所(UNODC)の2023年の報告によれば、パートナーや元パートナーによる殺人(いわゆる「情動犯罪」)において、被害者の約80%が女性であり、加害者の約90%が男性である。

この数字は北米、欧州、アジア、アフリカなど地域を問わず、ほぼ同様の傾向を示している。

特にインドやブラジルなどでは「情念の犯罪」と呼ばれる、元パートナーに対する殺人事件の発生率が高く、そのほとんどが男性から女性に対するものだ。

こうした国際的なデータは、「婦怨無終」という概念とは対照的に、実際には男性の方が愛情喪失時に暴力的な形で感情を表出する傾向が強いことを示している。

愛情喪失後の行動パターン

犯罪統計に見る明確な性差

愛情を失った後の行動パターンには明確な性差が見られる。

警察庁の犯罪統計によれば、「元交際相手に対する殺人・傷害事件」の約90%は男性が加害者となっており、女性加害者は約10%に過ぎない。

この数字は過去30年間でほとんど変化しておらず、愛情喪失後の暴力的行動には根深い性差が存在することを示している。

さらに興味深いのは犯行の動機だ。

男性加害者の場合、「別れを受け入れられなかった」(約40%)、「新しいパートナーの存在を許せなかった」(約25%)という理由が多い。

それに対し、女性加害者の場合は「長期間の暴力や精神的虐待への反応」(約55%)、「経済的困窮への恐怖」(約20%)といった理由が目立つ。

これは単に「怨み」という感情の強さの問題ではなく、その背景にある社会構造や権力関係を反映している可能性がある。

事件の発生状況を見ても、男性加害者の場合は「別れた直後」や「相手の新しい恋愛関係を知った直後」に犯行に及ぶケースが多く、一種の「衝動型」が目立つ。

一方、女性加害者の場合は「長期間の計画の末」に犯行に及ぶ「計画型」が多く、これは従来の「婦怨無終」のイメージに近いとも言える。

しかし、発生頻度という点では男性加害者による犯罪が圧倒的に多いという事実は無視できない。

間接的な報復行為における性差

一方で、女性が愛情喪失後に取る行動として特徴的なのは、「間接的な報復行為」の割合が高いことだ。

これには誹謗中傷やSNSでの名誉毀損などが含まれる。

法務省の調査によれば、こうした間接的攻撃行為における加害者の性別比は、女性が約55%、男性が約45%とほぼ拮抗している。

具体的な行動パターンを見ると、女性加害者の場合は「元パートナーの社会的評価を下げる行為」(SNSでの暴露など)が約60%を占めるのに対し、男性加害者の場合は「元パートナーの新しい人間関係を妨害する行為」が約65%を占める。

これは感情表出の方向性にも性差があることを示している。

また、間接的な攻撃行為の継続期間にも差が見られる。女性加害者の場合、平均して約8ヶ月間にわたって間接的攻撃行為を続けるのに対し、男性加害者の場合は約3ヶ月で直接的な行動(ストーキングや暴力)にエスカレートする傾向が強い。

この点では、「女性の怨みは長く続く」という婦怨無終の概念に一定の妥当性があるとも言えるが、重要なのはその「表出方法」の違いだ。

文化的背景と行動パターン

さらに興味深いのは、オーストラリアの犯罪学研究所が行った国際比較調査だ。

この調査によれば、愛情喪失時の行動には文化的背景による差異も大きく、特に集団主義的な文化圏(日本、韓国、中国など)と個人主義的な文化圏(米国、英国、オーストラリアなど)では、男女ともに異なる行動パターンを示す傾向がある。

集団主義的文化圏では、男性は「面子(メンツ)」の喪失として別れを捉える傾向が強く、これが暴力的行動のトリガーになることが多い。

一方、同じ文化圏の女性は社会的評価への影響を恐れ、問題を内在化させる傾向が強い。

これが長期的な「怨み」として残り、間接的な形で表出されることがある。

対照的に、個人主義的文化圏では、男女ともに別れを「個人の選択」として受け入れる傾向が強いが、それでも男性の方が暴力的な反応を示す割合が高い。

これは文化的背景を超えた生物学的要因や社会化の過程が影響している可能性を示唆している。

フランスのパリ大学が2021年に行った研究では、愛情喪失後の行動パターンについて、脳内物質(特にセロトニンとテストステロン)の影響を調査した。

その結果、テストステロンレベルの高い個体(主に男性)は愛情喪失時に攻撃性が高まりやすく、セロトニンレベルが低下した状態では衝動的な行動に出やすいことが明らかになった。

この生物学的要因も、愛情喪失後の行動パターンの性差を説明する一因となりうる。

恨みから犯罪へ:社会的要因と個人的要因の複合分析

犯罪行為の背景にある動機の違い

愛情の喪失から恨みへ、そして犯罪行為への発展には、単なる個人の気質だけでなく、複雑な社会的要因が絡み合っている。

米国疾病管理予防センター(CDC)の調査によれば、男性の暴力犯罪の背景には「支配欲求」が強く関わっているケースが多い。

特に注目すべきは、男性加害者の約70%が「関係の終結を自分でコントロールできないことへの怒り」を犯行動機として挙げている点だ。

一方、女性の場合は「自己防衛」や「長期間の心理的抑圧からの解放」を動機とするケースが目立つ。

女性加害者の約65%が「継続的な暴力や威圧から逃れるため」と回答しており、これは単なる「怨み」ではなく、生存戦略としての側面が強い。

日本の法務総合研究所が行った受刑者調査でも、恋愛感情に起因する犯罪で服役している男性受刑者の約65%が「相手の行動をコントロールしたかった」と回答している。

それに対し、同様の状況の女性受刑者では「自分の価値を否定された」という回答が約58%を占めている。

これは犯罪行為の背景にある心理的メカニズムの性差を示している。

社会構造と犯罪行為の関連性

これらの差異は単に個人的な心理傾向だけでなく、社会構造とも密接に関連している。

特に経済的依存度の差は重要な要因だ。国連開発計画(UNDP)の2022年のレポートによれば、世界の多くの地域で女性の経済的自立度は男性に比べて低く、これが関係性からの「離脱コスト」を高めている。

日本においても、男女間の賃金格差(女性は男性の約73%)や非正規雇用率の差(女性約55%、男性約22%)など、経済的な不平等は依然として大きい。

こうした状況下では、女性にとって関係性の終結は経済的リスクを伴うことが多く、これが関係性の中での受忍や、別れた後の経済的報復(養育費不払いなど)への恐怖につながっている。

一方、男性については社会的に期待される「強さ」や「支配力」というジェンダー規範が、愛情喪失時の暴力的反応と関連している可能性がある。

特に「男らしさ」を強く内面化している男性ほど、関係性の喪失を「敗北」と捉え、暴力的に反応する傾向が強いというデータもある。

カナダのマギル大学が2020年に行った研究では、「伝統的な男性性規範を強く内面化している男性は、恋愛関係の終結時に暴力的な反応を示す確率が約3.5倍高い」という結果が出ている。

これは単に個人の性格の問題ではなく、社会的に構築されたジェンダー規範が犯罪行動に影響を与えていることを示している。

メディア表現と社会認識

興味深いのは、こうした実態にもかかわらず、メディアにおける表現では「怨みを持つ女性」のイメージが強調される傾向にあることだ。

日本の映画やドラマにおける「恨みを持つ元恋人」の描写を分析した2022年の研究によれば、怨みを持つ女性キャラクターは「非合理的」「感情的」「執着的」として描かれることが多い(全体の約75%)。

一方、怨みを持つ男性キャラクターは「悲劇的」「理解可能な動機を持つ」として描かれることが多く(約60%)、犯罪行為に至る場合でも「一時的な感情の暴走」として描写されることが多い。

こうしたメディア表現が、実際のデータとは乖離した社会認識を形成している可能性がある。

米国のメディア研究では、ニュース報道においても同様の傾向が見られることが指摘されている。

男性による元パートナーへの暴力は「情念の犯罪」として個人化される一方、女性による同様の行為は「異常性」が強調される傾向にある。

こうした報道バイアスも、「婦怨無終」のようなステレオタイプを強化している一因と考えられる。

愛情喪失がもたらす副次的影響:精神衛生と社会コスト

精神衛生面への影響

愛情の喪失とそれに伴う恨みの感情は、犯罪行為に発展しなくとも、当事者の精神衛生に大きな影響を与える。

国立精神・神経医療研究センターの調査によれば、恋愛関係の破綻後にうつ症状を発症する割合は女性が約35%、男性が約28%と、女性の方がやや高い。

しかし興味深いのは対処行動の違いだ。

女性の場合、友人や家族に相談するなど社会的サポートを求める傾向が強く(約65%)、専門家への相談率も高い(約30%)。

一方、男性の場合は問題を内在化させる傾向が強く(約70%)、アルコールや薬物などの物質使用で対処しようとするケースも多い(約45%)。

この対処行動の差異が、男性の自殺率の高さ(女性の約2.5倍)にも反映されている可能性がある。

特に離婚後1年以内の男性の自殺率は通常の約8倍に上昇するというデータもあり、愛情喪失後の精神衛生管理における性差は重要な社会課題となっている。

社会的・経済的コスト

愛情喪失に起因する犯罪行為は、直接的な被害者だけでなく、社会全体に大きなコストを課している。

内閣府の試算によれば、DVによる社会的コスト(医療費、生産性損失、司法関連費用など)は年間約5,800億円に上る。

これに加えて、ストーキング被害や間接的な心理的暴力による損失を含めると、総額は約7,000億円に達すると推計されている。

さらに、こうした犯罪が次世代に与える影響も無視できない。

DV家庭で育った子どもは、そうでない子どもに比べて、将来的に暴力の加害者になる確率が約3倍、被害者になる確率が約2.5倍高いというデータもある。

これは「暴力の連鎖」として知られる現象であり、社会的コストを長期化・拡大させる要因となっている。

英国の家庭内暴力関連の研究機関が行った2021年の調査では、DV被害者の子どもは学業成績が平均して約30%低下し、将来の収入も約25%減少するという結果が出ている。

こうした「見えないコスト」も含めると、愛情喪失に起因する暴力の社会的影響は非常に大きいと言える。

国際比較:文化による差異とグローバルな共通点

文化圏による差異

愛情喪失後の行動パターンには、文化圏による顕著な差異が見られる。

国連人権理事会の2023年のレポートによれば、名誉にもとづく文化(中東や南アジアの一部地域)では、女性が関係を終わらせることに対する男性の暴力的反応が特に顕著であり、いわゆる「名誉殺人」として知られる現象につながっている。

一方、北欧諸国のようにジェンダー平等度が高い地域では、愛情喪失に起因する暴力犯罪の発生率が全体的に低く、また男女差も比較的小さい。

これは経済的平等や社会的セーフティネットの充実が、関係性の「出口コスト」を下げていることと関連していると考えられる。

オックスフォード大学が世界45カ国で行った比較研究では、女性の経済的自立度と政治的発言力が高い国ほど、愛情喪失に起因する暴力犯罪の発生率が低いという結果が出ている。

これは単に文化的な問題ではなく、社会構造的な要因が大きく影響していることを示している。

グローバルな共通点

しかし文化的差異にもかかわらず、いくつかの重要な共通点も見られる。

それは「男性の方が直接的な暴力行為に出る確率が高い」という点だ。

これは前述のWHOのデータだけでなく、インターポールが集計した国際犯罪統計でも一貫して見られる傾向である。

また、SNSやデジタル技術の普及に伴い、「リベンジポルノ」や「デジタルストーキング」など、新たな形態の愛情喪失後の犯罪行為が世界的に増加している。

これらの犯罪の加害者も約85%が男性であり、この比率は文化圏を問わずほぼ一定している。

デジタル時代特有の現象として、オンラインハラスメントの国際比較研究では、女性が受ける脅迫の約50%が元パートナーからのものである一方、男性の場合はその割合が約15%にとどまるという結果が出ている。

これはデジタル空間においても、愛情喪失後の行動パターンの性差が明確に表れていることを示している。

データに基づく解決策:予防と教育の重要性

予防的アプローチの効果

これらのデータから導き出される結論として、愛情喪失が引き起こす犯罪行為の予防には、従来の「婦怨無終」のような性別に基づくステレオタイプではなく、実証的データに基づくアプローチが必要だ。

特に注目すべきは「早期介入」の効果である。

オーストラリアで実施された「健全な関係構築プログラム」では、中高生を対象に感情管理やコミュニケーションスキルを教育した結果、将来的なDVの発生率が約40%減少したという結果が出ている。

また、カナダで実施された「男性のための感情マネジメントプログラム」では、参加者の暴力的行動が約55%減少し、特に関係性の終結時における暴力的反応が大幅に減少したという効果が報告されている。

これらのプログラムに共通するのは、ジェンダー規範に縛られない感情表現の健全な方法を教育している点だ。

テクノロジーの活用

さらに近年では、テクノロジーを活用した新たな予防的アプローチも注目されている。

例えば、AIを活用した「危険予測システム」は、メッセージの内容や送信頻度などから潜在的な危険性を検知し、早期介入につなげる取り組みだ。

スペインで導入された「VioGén」システムは、過去のDV事例のデータを基にAIが危険度を予測し、高リスクと判断されたケースには警察が事前介入を行うというものだ。

このシステムの導入後、DV関連の殺人事件が約25%減少したという効果が報告されている。

また、スマートフォンアプリを活用した「安全確保アプリ」も各国で導入が進んでいる。

例えば、オーストラリアの「Safety Net Australia」は、危険を感じた際にワンタッチで事前登録した信頼できる人に通知するとともに、位置情報を共有する機能を持つ。

こうしたテクノロジーの活用は、特に別れた直後の危険性が高い時期における安全確保に効果を発揮している。

まとめ

検証してきたデータは、「婦怨無終」という言葉が持つ女性の怨みの強さというステレオタイプとは対照的に、実際には男性の方が愛情喪失後に犯罪行為に発展させる割合が高いという事実を示している。

これは単なる印象や個別事例ではなく、国内外の客観的なデータや研究結果から導き出される科学的知見だ。

特に重要なのは、愛情喪失後の行動パターンには明確な性差があり、男性は直接的・暴力的な行動に出る傾向が強いのに対し、女性は間接的・非暴力的な方法で感情を表出する傾向が強いという点だ。

この差異は文化的背景を超えてグローバルに見られる傾向であり、単なる文化的ステレオタイプでは説明できない。

そもそも性別で判断すること自体が前時代的かもしれないが、参考になれば嬉しい限りだ。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】