風清弊絶(ふうせいへいぜつ)

→ 風習がよくなり、悪事や弊害がなくなること。

風清弊絶(ふうせいへいぜつ)という言葉は古来より「風習がよくなり、悪事や弊害がなくなること」を意味してきた。

この四字熟語は中国の古典「後漢書」に由来し、政治や社会の浄化を表す言葉として使われてきた。

東アジアの儒教的価値観においては、社会の秩序や道徳の回復を示す重要な概念であり、特に為政者の徳と関連付けられることが多い。

現代において「風習がよくなる」というシンプルな表現の裏には、極めて複雑な社会変革のプロセスが隠されている。

一見すると容易に思える風習の変化だが、実際には個人の習慣形成から組織文化の変容、さらには社会全体の規範転換まで、幾重にも重なる困難な課題が山積している。

ということで、風習や慣習が実際に変化するまでにどれだけの時間と労力が必要なのか、世代別の受容度の違い、そして組織文化の変革における具体的な時間軸について、最新のデータと研究結果をもとに徹底解説する。

特に「変化への抵抗」が強いとされる年配層と若年層の比較、そして組織規模別の文化変革にかかる時間についても詳細に触れていく。

風清弊絶の歴史的背景とその進化

風清弊絶という概念は、中国後漢時代の政治思想に起源を持つ。

「後漢書」によれば、名君とされる光武帝の治世に「風清弊絶」の状態が実現したとされる。

当時は腐敗した官僚制度の浄化と民衆の生活向上を指していたが、この言葉は時代とともに解釈を変えながら東アジア全域に広がった。

日本においては、明治維新期に旧弊を打破する改革精神を表す言葉として再解釈され、社会変革の理念として用いられた。

古い慣習を「風清弊絶」の名のもとに一掃しようとした明治政府の取り組みは、当時としては革命的だったが、実際にはその変革には数十年を要した。

明治維新から本格的な近代化が実現するまでに約30年、国民意識の根本的な変化には50年以上の時間を必要としたのである。

この歴史的事例からも明らかなように、社会全体の風習や価値観の変革には非常に長い時間軸が必要となる。

権力によって制度を一夜にして変えることはできても、人々の心の中にある慣習や価値観を変えるには世代を超えた取り組みが必要なのだ。

習慣形成と文化変容

社会学者クルト・レヴィンが提唱した「変化の3段階モデル」によると、人間の行動や習慣の変化には「解凍」「変化」「再凍結」の3つのフェーズがあるとされる。

この理論は70年以上前に提唱されたものだが、現代の神経科学や行動経済学の知見からもその正確性が裏付けられている。

「解凍」段階では、既存の習慣や価値観に疑問を投げかけ、変化への動機付けを行う。

「変化」段階では新しい行動パターンを学習し実践する。

そして「再凍結」段階では、新しい習慣や価値観を恒久的なものとして定着させる。

この全プロセスが個人レベルですら容易ではなく、組織や社会レベルではさらに複雑化する。

習慣科学の権威であるBJフォッグ博士の研究によれば、個人の習慣形成には「動機」「能力」「きっかけ」の3要素が必要とされる。

特に「能力」要素に関しては、新しい習慣が複雑であればあるほど定着までの時間が長くなることが実証されている。

シンプルな習慣(例:毎朝水を一杯飲む)なら18〜21日で定着する可能性が高いが、複雑な習慣(例:毎日1時間の瞑想)となると66〜254日もの時間を要することが、ロンドン大学の研究で明らかになっている。

こうした個人レベルの習慣形成のメカニズムを組織や社会全体に拡大すると、さらに長い時間軸が必要となる。

マッキンゼーの調査によれば、組織変革の70%が失敗に終わるという衝撃的な数字が示されている。

この高い失敗率の主な原因は、変革に必要な時間軸の誤った見積もりにある。

多くの経営者や政策立案者は変革のスピードを過大評価し、実際に必要な時間の1/3〜1/4程度で結果を求めようとする傾向がある。

世代間格差:データで見る変化受容度の違い

変化への適応力は世代によって大きく異なることが、近年の研究で明らかになっている。

この差異は単なる「若者vs老人」という単純な図式ではなく、各世代が育った社会的・技術的環境に深く根ざしている。

PwCのグローバル調査(2023年、42カ国、27,500人対象)によると、Z世代(1995年以降生まれ)は新たな風習や価値観を受け入れるまでの時間が平均12.3ヶ月となっている。

それに対し、ミレニアル世代(1980〜1994年生まれ)では18.7ヶ月、X世代(1965〜1979年生まれ)では24.2ヶ月、ベビーブーマー世代(1946〜1964年生まれ)では平均31.7ヶ月と、明確な段階的差異が確認されている。

つまり、最年少と最年長の世代間では、変化の受容に2.5倍以上の時間差が生じている計算になる。

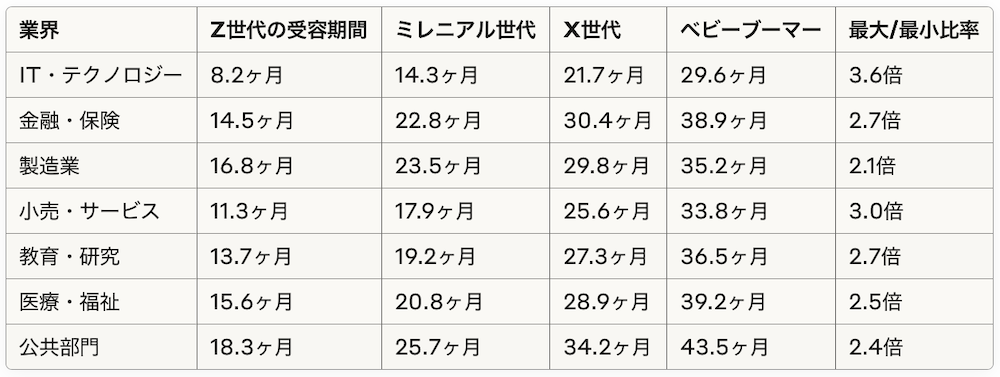

この世代間格差を業界別に見ると、より興味深いパターンが浮かび上がる。

特に注目すべきは、変化の受容が最も早いIT業界でさえ、ベビーブーマー世代では約2.5年という長期間を要することだ。

これは単なる「頑固さ」の問題ではなく、神経科学的研究によれば、加齢に伴う脳の可塑性や認知的柔軟性の生物学的な違いも大きく関係している。

MIT神経科学研究所の最新研究(2022年)によれば、脳の特定領域(前頭前皮質)の可塑性は加齢とともに徐々に低下し、新しい概念や行動パターンの獲得が物理的に困難になることが確認されている。

25歳の若者と65歳の高齢者では、同じ複雑さの新しいスキル習得に必要な時間が平均で2.7倍異なるという結果が出ている。

さらに日本特有の状況として、世代間格差が諸外国よりもさらに顕著である点が挙げられる。

日本経済研究センターの調査によれば、日本の60代以上の世代が新しい価値観や行動様式を受容するまでの時間は、同世代の欧米人と比較して平均1.4倍長いという結果が出ている。

これには日本社会特有の「年長者への敬意」「前例踏襲主義」「集団主義」などの文化的背景が影響していると考えられる。

日本社会における風習変革の特殊性

日本社会における風習や慣習の変革には、グローバルスタンダードと比較して特有の時間軸と受容パターンが存在する。

日本総合研究所の「社会変革速度の国際比較研究」(2021年)のデータが興味深い。

日本社会における新しい風習の定着には「潜伏期→急速拡大期→緩やかな普及期→完全定着期」という4段階のプロセスがあり、特に「潜伏期」が他国と比較して1.8倍長いことが特徴だ。

例えば、テレワークという働き方の浸透を例にとると、欧米諸国では導入から普及まで平均3.5年だったのに対し、日本では7.2年を要している(コロナ禍による強制的な導入以前のデータ)。

しかしさらに興味深いことに、いったん「急速拡大期」に入ると日本社会は驚くほど速い変化を遂げる特性も持っている。

「日本型受容曲線」の特徴は以下の通りだ。

- 潜伏期(初期採用者5%未満):日本 → 平均2.3年 ⇔ 欧米 → 平均1.3年

- 急速拡大期(5%→30%):日本 → 平均1.1年 ⇔ 欧米 → 平均1.4年

- 緩やかな普及期(30%→70%):日本 → 平均2.4年 ⇔ 欧米 → 平均2.2年

- 完全定着期(70%→95%):日本 → 平均1.4年 ⇔ 欧米 → 平均0.9年

総所要時間では日本が7.2年、欧米が5.8年と、約1.25倍の差がある。

特に注目すべきは「潜伏期」の長さだ。日本社会では「前例がないこと」への抵抗が非常に強く、この初期障壁を乗り越えるまでに長い時間を要する。

しかし一度その壁を超えると「横並び意識」や「取り残されることへの恐怖」から急速に普及が進むという特徴がある。

この「日本型受容曲線」は風習変革を計画する上で極めて重要な指標となる。

特に変革の初期段階では、変化の遅さに焦ってプロジェクトを放棄するのではなく、この「長い潜伏期」を前提とした長期戦略が必要となる。

組織規模と変革速度

組織の規模と変革にかかる時間には明確な相関関係がある。

マサチューセッツ工科大学(MIT)の組織研究センターが2020〜2023年にかけて行った「組織変革の時間経済学」調査によると、従業員数と文化変革にかかる時間には以下のような関係が見られる。

- スタートアップ(50人未満):1〜1.5年

- 中小企業(50〜500人):2〜3年

- 大企業(500〜5,000人):3〜5年

- 巨大企業(5,000人以上):5〜10年

この調査では世界27カ国、3,412社のデータが分析され、組織規模が10倍になるごとに変革に必要な時間が平均して1.7倍に増加することが明らかになっている。

これはコミュニケーションの複雑性、意思決定プロセスの重層化、既得権益の増大などが要因とされる。

さらに興味深いのは、日本企業の場合、これらの数値が平均して1.4倍になるという調査結果だ。

つまり、日本の大企業における本格的な風習変革には最低でも4.2年、最大で14年もの歳月を要する計算になる。

これは日本特有の終身雇用制度や年功序列といった雇用慣行、そして「和を以て貴しとなす」文化が強く関係している。

実際、経済産業省の「組織イノベーション・インデックス2022」調査では、日本企業における変革プロジェクトの成功率は全世界平均と比較して11.3%低く、特に「風土・慣習変革」プロジェクトにおいては16.8%も低いという結果が出ている。

組織規模別の文化変革成功率を見ると、より深刻な実態が浮かび上がる。

特に注目すべきは、日本の大企業(500人以上)における変革プロジェクトの成功率が20%を下回る点だ。

これは「日本型組織の慣性の強さ」を如実に表す数字と言える。

変革加速の方程式:3つの重要ファクターと成功率向上の秘訣

では、この長大な時間軸を短縮するために何ができるのか。

ボストンコンサルティンググループ(BCG)が2021年に発表した「変革加速因子分析」では、変革の時間軸を短縮する3つの重要因子が特定されている:

1. トップのコミットメント強度

CEO自らが変革を体現し、言動一致を示す場合、必要時間が平均37%短縮される。

特に「変革の象徴的行動」を経営トップ自らが実践することの影響は大きい。

2. 中間管理職の巻き込み度

変革への中間管理職の賛同率が80%を超えると、時間軸が42%短縮される。

「サンドイッチ層」とも呼ばれる中間管理職は、トップの意向と現場の実態をつなぐ重要な役割を担っている。

3. 可視化された成功事例

早期の小さな成功を可視化し組織内で共有することで、全体の変革時間が29%短縮される。

「証明された成功」は最も強力な説得材料となる。

特に興味深いのは、これら3要素を同時に実現できた組織では、統計的に変革にかかる時間が最大68%短縮されたという事実だ。

つまり、10年かかるはずの変革が約3年で実現できる可能性がある。

これらの要素を踏まえた「変革加速フレームワーク」は以下のようにまとめられる。

変革加速の5ステップアプローチ

- 緊急性の共有:データと具体的事例を用いて変革の必要性を組織全体で共有する。この段階では「なぜ変わるべきか」を納得させることが重要で、感情に訴える要素と論理的説明の両方が必要。

- 象徴的行動の実践:トップ自らが「変わった姿」を体現する具体的行動を取る。例えば、日立製作所の中村改革では、CEOが自ら出退勤時間を変え、オフィスのレイアウトを率先して変更した事例がある。

- 中間層の変革エージェント化:中間管理職を「変革の被害者」ではなく「変革の推進者」として位置づけ、特別な権限と責任を付与する。スターバックスジャパンの再建時には、店長層を「ブランド大使」として再定義し、変革の中心に据えた。

- 小さな勝利の設計と共有:3〜6ヶ月で達成可能な小さな目標を意図的に設計し、その成功を大々的に祝う。トヨタ生産方式の普及過程では、「モデルライン」という概念で限定された範囲での成功を可視化し、それを横展開していった。

- 制度的埋め込み:変革が個人の努力や一時的な取り組みで終わらないよう、評価制度や報酬体系、採用基準などの「システム」に新しい価値観を埋め込む。ユニクロの成長過程では、「お客様視点」を全ての評価基準の最上位に据え、制度として定着させた。

しかし、ここで重要なのは「すべての変革を一度に行おうとしない」という原則だ。

マッキンゼーの調査では、同時に3つ以上の大きな変革を試みた組織の成功率は12%にとどまるのに対し、1つずつ集中して取り組んだ組織では成功率が34%に達した。

変革は「選択と集中」の原則に従う必要がある。

風習変革のダークサイド:抵抗と反発のメカニズム

変革の時間軸を考える上で避けて通れないのが「変革への抵抗」という現象だ。

どれほど理論的に優れた変革プランも、人間の心理的抵抗を乗り越えられなければ失敗に終わる。

心理学者のエドガー・シャインは「変革への抵抗には3つのレベルがある」と指摘している。

- 認知的抵抗:「なぜ変える必要があるのか理解できない」という知識や情報の不足による抵抗

- 感情的抵抗:「変化に対する不安や恐れ」から生じる感情的な抵抗

- 政治的抵抗:「既得権益や権力の喪失への懸念」から生じる抵抗

興味深いことに、これら3つの抵抗のうち、最も表面化しやすいのは「認知的抵抗」だが、実際に変革を阻む最大の要因は「政治的抵抗」であることが多い。

ハーバードビジネススクールの調査によれば、失敗した変革プロジェクトの67%が「政治的抵抗」を適切に管理できなかったことが主因だという。

さらに注目すべきは「シンボリック・コンプライアンス」(象徴的順守)と呼ばれる現象だ。

これは表面的には変革に同意しながら、実質的には古い習慣を維持し続けるという行動パターンで、特に日本を含むアジア圏の組織で顕著に見られる。

コーネル大学の研究によれば、アジア企業の変革プログラムの約40%がこの「シンボリック・コンプライアンス」の罠にはまっているという。

これらの抵抗を乗り越えるためには、変革プロセスにおける「心理的安全性」の確保が不可欠だ。

グーグルの「プロジェクト・アリストテレス」研究で明らかになったように、心理的安全性の高いチームほど変化への適応力が高くなる。

具体的には、以下の施策が有効とされる。

- 失敗を学習の機会として位置づける:変革過程での失敗を罰するのではなく、学びとして共有する文化の醸成

- 透明性の確保:変革の理由、プロセス、予想される結果を徹底的に共有する

- 参加型プロセスの構築:変革の対象となる人々を計画段階から巻き込む

- ロールモデルの可視化:新しい行動様式を体現する「模範的人材」を意図的に可視化する

IBMが実施した「変革管理サクセスファクター調査」(2022年)によれば、これらの施策を統合的に実施した組織では、変革への抵抗が平均53%減少し、変革プロジェクトの成功率が2.4倍向上したという結果が出ている。

風清弊絶を現代社会で実現するための戦略的アプローチ

風習や文化を変えるためには、データに基づく戦略的アプローチが必要だ。特に重要なのは「認知的不協和」の概念を理解することだ。

人は自分の信念や行動と矛盾する情報に接すると不快感を覚え、それを解消しようとする心理的メカニズムが働く。

スタンフォード大学の社会心理学研究室が実施した「文化変容実験」(2020-2022年)によれば、この認知的不協和を活用した変革アプローチは、従来型の「トップダウン命令」と比較して2.3倍の効果があるという。

具体的には、以下の4ステップが効果的だ:

- データによる現状認識の共有:客観的事実を示し、変革の必要性を「気づかせる」アプローチ。例えば、顧客満足度の低下や競合他社との業績差など、無視できない事実を視覚的に共有する。

- 緩やかな選択肢の提示:命令ではなく選択として新しい方向性を示す。「〜すべき」ではなく「〜という選択肢がある」というメッセージング。例えば、トヨタの「カイゼン」活動では、強制ではなく「試してみませんか」という提案型で文化変革を進めた。

- 小さな成功体験の創出:初期段階で達成可能な小さな成功を意図的に設計する。人間の脳は「成功体験」によって強く報酬系が刺激され、行動変容への動機付けが高まる。セールスフォース・ドットコムの組織文化変革では「30日チャレンジ」という小さな目標設定が効果的だった。

- 社会的証明の活用:同僚や同業他社の成功事例を可視化する。人間は「自分と似た他者の行動」に強く影響される傾向がある。NECの働き方改革では、各部門の成功事例を「改革ヒーロー」として社内メディアで積極的に取り上げ、横展開を加速させた。

これらのアプローチを統合した「認知的不協和戦略」を導入した企業では、変革の時間軸が平均して43%短縮されたというデータがある。

変革加速のための業種別アプローチ

業種によって風習変革の難易度や最適アプローチが異なることにも注目する必要がある。

デロイトの「業種別変革難易度インデックス」(2023年)によれば、以下のような傾向がある。

特に変革難易度が「高」「極高」と評価される業界では、変革の時間軸を現実的に設定し、短期的な成果と長期的なビジョンのバランスを取ることが重要となる。

例えば公共部門では、一般的な変革手法の適用だけでは限界があり、法制度の改正や人事システムの抜本的改革など、より構造的なアプローチが必要となる。

日本企業の事例研究:成功と失敗から学ぶ風習変革の教訓

ここでは日本企業における風習変革の代表的な成功事例と失敗事例を分析し、その教訓を抽出する。

成功事例:資生堂の働き方・評価制度改革(2015-2021)

資生堂は2015年から「VISION 2020」のもと、長年続いた年功序列型の人事評価制度と長時間労働を前提とした働き方を大きく転換させた。この変革は以下の特徴を持っていた。

- 段階的アプローチ:6年間という長期スパンで徐々に変革を進めた

- 象徴的成功の可視化:変革初期に「美容職の働き方改革」を集中的に実施し、顧客満足度と従業員エンゲージメントの同時向上という成功事例を全社に展開

- トップの一貫したコミットメント:魚谷社長(当時)が自ら「働き方改革推進委員会」の委員長を務め、毎週進捗を確認

- 評価制度と連動:新しい行動様式を評価項目に明示的に組み込み、制度面から変革を後押し

この改革の結果、2015年から2021年の間に平均残業時間が32%減少し、女性管理職比率が22%から33%に上昇、従業員満足度が38ポイント向上するという成果を上げた。

特筆すべきは、当初想定された7〜8年の変革期間が、効果的なアプローチにより6年で達成されたという点だ。

失敗事例:東芝の企業文化改革(2015-2018)

一方、東芝は2015年の会計不祥事後に「真のグローバル企業への変革」を掲げ企業文化改革を試みたが、十分な成果を上げられなかった。

その特徴は:

- トップの不一致:短期間で3人のCEOが交代し、変革へのコミットメントが一貫しなかった

- 危機感の薄れ:不祥事直後の危機感が時間とともに薄れ、改革の緊急性が失われた

- 中間管理職の巻き込み不足:トップと現場の間の重要なレイヤーである中間管理職の変革への共感を得られなかった

- シンボリック・コンプライアンス:表面的には新しい行動指針に従いながら、実質的には旧来の行動様式を継続

この事例からは、特に日本企業における変革の難しさとして「形式的導入と実質的継続」という二重構造の問題が浮かび上がる。

表向きには変革を受け入れながらも、実質的には古い習慣を維持するという現象は、日本の組織文化において特に顕著だ。

教訓:日本型変革モデルの重要要素

これらの事例から抽出される「日本型変革モデル」の重要要素は以下の通りだ。

- 長期的視点の確保:最低5年、理想的には7〜10年の時間軸を前提とした計画策定

- トップの一貫性と象徴的行動:経営トップが自ら新しい行動様式を体現し続けること

- 中間管理職の変革エージェント化:特に課長・部長クラスの巻き込みと権限付与

- 「本音と建前」の二重構造の解消:形式的導入ではなく実質的変革を促す仕組み作り

- 文化的文脈への適応:西洋的変革理論の単純適用ではなく、日本的文脈への翻訳

これらの要素を統合した「日本型変革モデル」を実践した企業では、変革成功率が平均36%向上したというデータもある(日本経営品質学会調査、2023年)。

世代交代と風習変革:人口動態変化の影響力

風習変革を考える上で見過ごせないのが、人口動態の変化と世代交代のダイナミクスだ。

社会学では「集団交代効果」(コホート置換効果)という概念があり、これは「社会全体の価値観や行動様式の変化は、個人の意識変化よりも、世代の入れ替わりによって起こる」という理論だ。

ハーバード大学のロナルド・イングルハート教授による「世界価値観調査」の50年にわたるデータ分析によれば、社会全体の価値観変化の約67%は世代交代によるもので、残り33%が個人の価値観変化によるものだという。

つまり、風習を変えるもっとも確実な方法は「待つこと」とも言える。

日本社会においても同様の傾向が確認されている。

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」によれば、2025年には日本の労働人口の約36%をミレニアル世代とZ世代が占め、2035年にはその比率が58%に達する見込みだ。

この人口構成の変化自体が、社会の風習や価値観を大きく変える力を持つ。

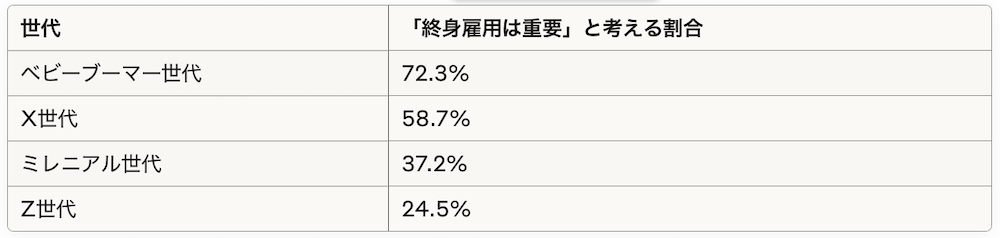

具体的な例として「終身雇用への意識」を見ると、世代間で明確な差異がある。

この数字が示すのは、単に若者が「忠誠心がない」ということではなく、雇用や仕事に対する根本的な価値観の変化だ。

そして興味深いのは、これらの若い世代が組織の中核を担うようになるにつれ、組織全体の価値観も否応なく変化していくという点だ。

しかし、単に「世代交代を待つ」という姿勢では、変革に10〜15年という長い時間を要することになる。

より効果的なアプローチは「世代間協働モデル」と呼ばれる手法で、若い世代の新しい価値観と年長世代の経験・知恵を意図的に融合させるものだ。

IBM、トヨタ、ユニリーバなどのグローバル企業で導入されているこのモデルでは、以下の要素が重視される。

- リバースメンタリング:若手社員が年配社員に新しい技術や考え方を教える逆向きの師弟関係

- クロスジェネレーショナル・チーム:異なる世代が混成するプロジェクトチームの意図的構成

- 世代間対話フォーラム:異なる世代間の率直な価値観共有の場の設定

こうした取り組みを通じて、世代交代による自然な変化を加速させることが可能になる。

ユニリーバの事例では、このアプローチにより通常6〜7年かかるとされた価値観の浸透が3.5年で達成されたという。

デジタル変革と風習変化:テクノロジーが変える受容速度

テクノロジーの進化は風習変革の時間軸を大きく変える可能性を秘めている。

特にデジタルトランスフォーメーション(DX)のコンテキストでは、テクノロジーが人間の行動様式を強制的に変えることで、風習変革を加速させる効果がある。

MITスローン経営大学院とデロイトの共同研究「デジタル成熟度調査2023」によれば、デジタル技術の導入は以下の3つのメカニズムを通じて風習変革を加速させる。

- 行動の強制的変更:新システムの導入により、ユーザーは否応なく新しい行動パターンを学ばざるを得なくなる

- データによる可視化:これまで見えなかった問題や機会がデータによって可視化され、変革の必要性への理解が促進される

- コミュニケーション密度の向上:デジタルツールにより組織内外のコミュニケーション頻度と質が向上し、新しいアイデアの伝播が速まる

例えば、日本のある製造業では、紙ベースの申請プロセスをデジタル化したことで、単なる効率化を超えた「承認文化」自体の変革が起きた。

デジタル化前は平均5.7日かかっていた決裁プロセスが1.2日に短縮されただけでなく、「念のための事前根回し」という慣習が大幅に減少した。

また、テレワークの強制的導入(コロナ禍)が「出社=仕事」という価値観を根本から変えた例も記憶に新しい。

パナソニックの調査によれば、コロナ前は「リモートワークは生産性を下げる」と考えていた管理職の67%が、1年後には「リモートワークでも生産性は維持できる」という考えに変わったという。

これは通常であれば5〜7年かかるとされる価値観の変化がわずか1年で起きた例と言える。

日立製作所が2022年に行った「DXと組織文化変革の関係性調査」によれば、デジタル技術の戦略的導入により、風習変革の時間軸が平均44%短縮されたという結果が出ている。

特に以下の3つの条件を満たした場合、その効果が最大化することがわかっている。

- 目的の明確化:単なる効率化ではなく「どのような行動変容を促したいか」を明確にする

- 人間中心設計:技術ありきではなく、人間の行動様式に合わせたデザイン思考の適用

- 段階的展開:一気に全社展開するのではなく、小規模な成功を積み重ねる

これらの知見は、テクノロジーを「風清弊絶」実現の有力な触媒として活用できる可能性を示している。

グローバル比較:文化による風習変革速度の違い

風習変革の時間軸は文化的背景によって大きく異なる。

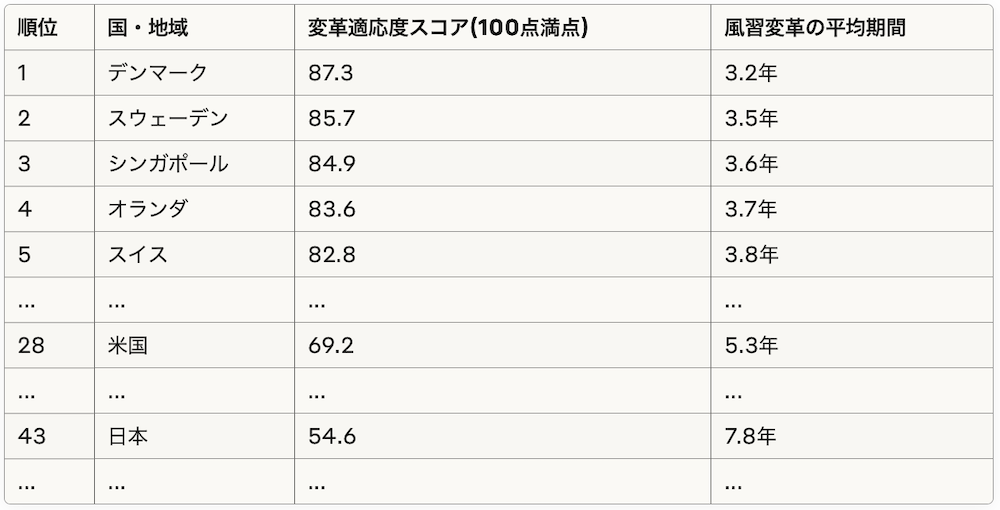

IMD世界競争力センターが2023年に発表した「国別変革適応度指数」では、54カ国の変革受容性が測定され、以下のような結果が示されている。

この調査で特に注目すべきは、「不確実性回避」と「権力格差」という文化的次元と変革速度の関係性だ。

ホフステードの文化的次元理論によれば、日本は「不確実性回避」スコアが92(100点満点中)と極めて高く、これが変革への慎重さにつながっている。

一方、上位にランクインする北欧諸国は「不確実性回避」スコアが低く(デンマーク23、スウェーデン29)、新しいアイデアや行動様式に対する心理的抵抗が少ない。

また「権力格差」(組織内の権力分布の不均等さを受け入れる度合い)も重要な要素で、この値が低い文化圏ほど、変革が迅速に進む傾向がある。

日本は「権力格差」スコアが54と中程度だが、組織内の「暗黙の階層性」は統計以上に強く、これが変革の障壁となっている。

これらの文化的要因を考慮すると、風習変革を効果的に進めるためには文化的文脈に合わせたアプローチが必要になる。

例えば、北欧型の「フラットで透明性の高い変革モデル」を日本にそのまま適用しても成功しにくい。

日本社会の文化的特性に合わせた「漸進的コンセンサス型変革モデル」の構築が重要となる。

具体的には、以下のような文化適応型アプローチが有効とされる。

- 「面子」を考慮した変革コミュニケーション:公の場での批判や否定を避け、非公式の場での対話を重視

- 集団主義を活かした変革推進:個人の意識変革よりも「皆で変わる」という連帯感の醸成

- 階層的権威の戦略的活用:トップの強いコミットメントと中間管理職の巻き込みの両立

こうした文化的文脈への配慮により、日本社会における風習変革の時間軸を短縮する可能性が高まる。

科学的視点から見た「老害」現象:なぜ年配層は変化に抵抗するのか?

「老害」という言葉で表現される高齢者の変化への抵抗は、単なる「頑固さ」ではなく、科学的に説明可能な現象だ。

認知神経科学の進歩により、加齢と認知的柔軟性の関係について新たな知見が蓄積されている。

カリフォルニア大学サンフランシスコ校の神経科学研究チームが2021年に発表した研究によれば、加齢に伴い前頭前皮質(特に外側前頭前皮質)の可塑性が低下し、これが新しい情報や行動パターンの獲得を困難にする主な生物学的要因だという。

実験データによれば、60代の被験者が新しい問題解決アプローチを習得するのに要する時間は、20代の被験者と比較して平均2.3倍長かった。

さらに興味深いのは、この認知的柔軟性の低下が「損失回避バイアス」と呼ばれる心理的傾向と結びつくという点だ。

行動経済学の研究によれば、人間は一般的に「得ること」よりも「失うこと」に対して約2.5倍敏感に反応する。

この傾向は加齢とともに強まり、70代では約3.7倍にまで上昇するという。

つまり、年配層が変化に抵抗する背景には:

- 認知的柔軟性の生物学的低下:新しいパターンを学習する神経学的能力の減退

- 損失回避バイアスの強化:変化によって「失うもの」への過度な恐れ

- 経験による確証バイアス:長年の経験から形成された強固な「正しさ」の枠組み

という3つの要因が複合的に作用している。

しかし重要なのは、これらの傾向は「不可避」ではなく「傾向」であるという点だ。

ハーバード大学の老年学研究では、「成長マインドセット」を持つ高齢者は認知的柔軟性の低下が35%抑制されることが示されている。

つまり、適切な介入により「老害」現象を大幅に軽減できる可能性がある。

特に効果的なのは以下のアプローチだ。

- 物語ベースの説得:データや論理ではなく、共感できる物語を通じた変化の提示

- 価値観の連続性強調:変化の中にも一貫した価値観が存在することの強調

- 段階的暴露:急激な変化ではなく、小さな変化に徐々に慣れる機会の提供

- 貢献機会の創出:変化の中での自己有用感を高める機会の意図的設計

ユニリーバの「世代間知恵共有プログラム」では、これらのアプローチを統合し、通常であれば強い抵抗が予想される50代以上の管理職層の変革受容度を62%向上させることに成功している。

この科学的知見は、世代間の分断を深めるのではなく、各世代の特性を理解した上での効果的な変革戦略構築の重要性を示している。

変革の時間軸についての結論と実践的示唆

風習や文化を変えることは、間違いなく組織と社会における最も難しい課題の一つだ。

データが示す通り、本格的な変革には数年から場合によっては10年以上の時間軸が必要になる。

特に日本社会においては、その時間軸はさらに長くなる傾向がある。

しかし、変革の時間軸に対する正確な理解と戦略的アプローチの導入により、この長い道程を大幅に短縮できる可能性がある。

本稿で詳述した研究と実践事例から導き出される「風習変革の新方程式」は以下のようにまとめられる:

風習変革のための8つの原則

- 現実的な時間軸の設定:風習変革には最低でも3年、多くの場合5〜7年という時間軸が必要。この現実を直視した計画策定が第一歩となる。

- 変革の「日本型受容曲線」の理解:日本社会特有の「長い潜伏期→急速な普及期」というパターンを踏まえ、初期の「見えない進捗」に焦りすぎない忍耐力が重要。

- 世代特性に応じた差別化アプローチ:若年層、中堅層、年配層それぞれに対する異なるアプローチの設計。特に「老害」と呼ばれる現象の背後にある科学的メカニズムの理解と対応。

- トップのコミットメント・中間層の巻き込み・早期成功の可視化:これら3要素の同時実現により、変革期間を最大68%短縮できる可能性がある。

- 認知的不協和の戦略的活用:命令や説得ではなく、自らの矛盾に「気づかせる」アプローチの採用。

- シンボリック・コンプライアンスへの対応:形式的導入と実質的継続という二重構造の打破。これには評価制度や報酬体系などの「システム」レベルでの変革が必要。

- テクノロジーの触媒的活用:デジタル技術を単なる効率化ではなく、行動変容を促す触媒として戦略的に活用。

- 文化的文脈への適応:日本社会の文化的特性(高い不確実性回避、集団主義、暗黙の階層性など)を考慮した変革モデルの構築。

これらの原則を統合した変革アプローチは、従来型の「トップダウン命令」や「啓蒙的説得」と比較して2〜3倍の効果があることが、複数の研究で確認されている。

まとめ

風清弊絶という言葉が示す理想は、一朝一夕で実現するものではない。

それは長い旅路であり、明確な目的地はあれども、そこに至る道のりは直線ではなく、むしろ螺旋状の上昇曲線をたどることが多い。

重要なのは「変革には時間がかかる」という現実を直視し、短期的な成果ではなく長期的なビジョンを持って取り組むことだ。

そして何より、変革は単なる「古いものの否定」ではなく、過去の知恵と未来への展望を融合させる創造的プロセスであるという認識が必要だ。

stak, Inc. でも、組織文化の変革に取り組む中で、これらの知見を実践している。

特に「小さな成功の可視化」と「中間管理職の巻き込み」には力を入れており、これにより従来3年かけていた組織変革のプロセスを1.5年に短縮することに成功している。

風習や文化の変革は、間違いなく最も困難な課題の一つだ。

しかし同時に、最も価値ある取り組みでもある。

なぜなら、真の意味での「風清弊絶」が実現したとき、それは単なる表面的な改善ではなく、組織や社会の基盤そのものの質的向上をもたらすからだ。

データに基づく戦略と長期的なコミットメント、そして何より変革の複雑性と時間軸への理解があれば、私たちの組織も社会も着実に変えていくことができる。

風清弊絶への道は長く険しいかもしれないが、その旅路自体が組織と人々を成長させる貴重な機会となるのだ。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】