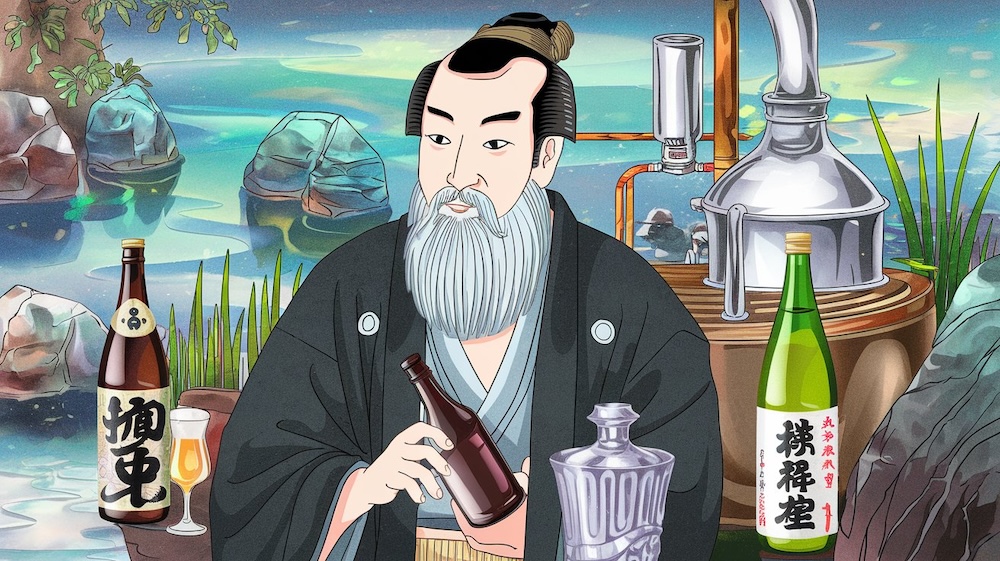

百薬之長(ひゃくやくのちょう)

→ 酒のことで酒があらゆる薬のなかで最もよく効くということ。

百薬之長という言葉は、古来より酒を「あらゆる薬のなかで最もよく効くもの」と見なす考え方から生まれたとされる。

中国の古典に由来すると言われることが多いが、実際の文献を紐解くと、酒が滋養や治療薬として扱われた例は数多くあり、どれが語源かは定かではない。

ただ、人々が酒を日常生活や宗教儀式、医療の一端として利用してきたのは確かであり、その延長として百薬之長という言葉が後世に広まり定着したと考えられる。

酒が特別視されるのは、酔いによって精神面での安らぎを得られるだけでなく、微生物による発酵が栄養分の吸収を高める作用や体の代謝を促すといった生理学的なメリットを昔の人々が経験的に知っていたからだろう。

たとえば中国の周代には医療として利用された形跡があり、また古代エジプトやギリシャでも宗教儀式や医療目的で使われていたという記録が残っている。

こうした背景が、酒をあらゆる薬のなかでも特に効能が高いものと見なし、百薬之長という思想に結びついた。

世界の酒の起源と製造方法

世界最古の酒が誕生した場所は、少なくとも複数候補があるといわれている。

中国の黄河流域では、紀元前7000年頃の土器からアルコール飲料の痕跡が検出されたという研究結果がある一方、ジョージア(グルジア)でも紀元前6000年頃のワイン醸造の痕跡が見つかっている。

メソポタミア文明が栄えた地域でもビールの原型となる醸造活動が古くから行われていたとの文献があり、人類が農耕を始めるや否や発酵という自然現象を利用して酒を造り始めたことが想像できる。

まず、この章では世界中に溢れている酒の種類とその製造方法の概要をざっと見ておきたい。

たとえば以下のように酒は大まかに分類できる。

- 醸造酒:ビール、ワイン、日本酒などで、糖化や発酵によってアルコールを生成する

- 蒸留酒:ウイスキー、ブランデー、焼酎、ウォッカ、ラムなどで、醸造酒を蒸留してアルコール度数を上げる

- 混成酒:リキュールや甘味果実酒などで、醸造酒や蒸留酒に香料や糖分を加える

さらに、それぞれの酒には起源となる地域や独自の歴史があり、製造方法も文化的背景によって多様に発展してきた。

たとえばウイスキーはケルト文化圏で発展し、ブランデーはワイン大国のフランスを中心に隆盛を極め、ビールは古代メソポタミアやエジプトに起源をもちつつヨーロッパ全土に広まっていった。

こうした世界各地の醸造文化を俯瞰すると、人類の文化史そのものと酒の歴史が密接に絡み合っていることがわかる。

お酒と健康の関係

ここで本題となるのが「百薬之長」は本当に身体に良いのかという問題提起だ。

古代において酒は医薬的にも利用されていたが、現代の医療や栄養学の進歩によって、酒のメリットとデメリットがより数値的に把握できるようになった。

実際、世界保健機関(WHO)の統計を見ると、過度な飲酒は心疾患、肝疾患、消化器系疾患、あるいは特定の癌リスクを増大させる要因になりうるとされる。

また、WHOが公表した世界のアルコール摂取量ランキング(1人あたりの年間純アルコール摂取量)を示すデータでは、ヨーロッパ諸国の一部やロシアなどで高い水準が確認され、それに伴いアルコール依存症や生活習慣病にまつわる課題が深刻化している。

しかし一方で、米国心臓協会(AHA)やアメリカ国立衛生研究所(NIH)のいくつかの調査では、適量の飲酒が心臓病のリスクをわずかに低下させる可能性があるとも報告されている。

赤ワインに含まれるポリフェノールの抗酸化作用が取り沙汰されることは有名だが、それが実際にどの程度効果があるのか、あるいはプラシーボ効果によるものなのかについては、まだ議論が尽きていない。

要するに、酒は薬のように効く面と毒にもなりうる面が同居しており、その境界線をどこに引くかが社会的にも医学的にも難しいテーマだということがわかる。

このように数多くのデータから浮かび上がる問題は、「飲む量と頻度によってメリットとリスクのバランスが大きく変わる」という点に尽きる。

近年のガイドラインでは、男性は1日あたり純アルコールで約20g程度、女性は約10g程度を上限とすることが推奨されている例が多い。

これは一般的に、ビールなら中瓶1本相当(アルコール度数5%前後の場合)にあたる量だ。

しかし、個人差や体質、併存疾患の有無などによって許容度は変動するため、万人に同じルールが適用できるわけではない点もデータが示すリアルな問題だ。

歴史と文化から見る酒の役割

ここであえて別の視点を提示する。酒を医学的・栄養学的観点だけで捉えると、健康に良いか悪いかという二元論に陥りやすい。

しかし、酒には文化的・社会的な文脈が強く存在しており、人々のコミュニケーションツールやホスピタリティの象徴として昔から大きな役割を果たしてきた。

たとえば日本酒の醸造過程には神事や祭祀が深く関わっており、ワインやビールなどは地域コミュニティを活性化する存在として多くのイベントで登場する。

社会学的なデータを見ると、適度な飲酒がある集団とまったく飲まない集団を比較した場合、前者のほうがストレス度合いや社交活動でのポジティブな指標が高い傾向があるとも言われる。

もちろん過度な飲酒が深刻な問題を生むことは事実だが、人類が太古の昔から酒を受け入れてきた理由には「酔い」のみにとどまらない深い文化的必然が存在してきたと考えられる。

そして酒は創造性の源泉になるという側面も、歴史を見ればうかがえる。芸術や文学の世界では、古くから酒がインスピレーションを刺激するツールとして語られてきた。

シェイクスピアの舞台や詩などでも、人物同士の会話やストーリー展開に酒のシーンが効果的に使われている。

こうした多面的な価値を踏まえれば、健康リスクだけに注目するのではなく、どのように酒を取り入れて文化を彩るかという点もまた重要だと認識できる。

ものづくりから見る「百薬之長」

ここで少しだけ、stak, Inc.のCEOとしての視点に立ち返りたい。

stakは機能拡張型IoTデバイスを企画・開発する企業であり、より効率的かつ革新的なプロダクトによって人々の生活を豊かにすることを目指している。

一見すると酒とは無縁に思えるかもしれないが、「人々の生活をより良くする」という点では、古来より愛されてきた酒の存在と共通する部分がある。

酒とIoTは直接的な関係こそ薄いが、酒造工程の自動化や品質管理、オンラインを通じたコミュニティ醸成など、技術が新たな酒文化を生むケースは徐々に増えてきた。

現代に生きる自分たちは、健康リスクと向き合いつつも、酒の文化や歴史から得られる恩恵や知見をどう活用するかを考えなくてはいけない。

stak, Inc.のような企業もまた、既存の文化と新技術との交差点を見つけることで、新しい付加価値を生み出せると考えている。

まとめ

ここまでのデータを総合すると、「酒は適量を保てば百薬之長と呼べる側面がある一方で、量を誤ればただの毒となりうる」ということに尽きる。

歴史を紐解けば、酒は医薬品や宗教儀式の供物、コミュニケーションツール、文化の潤滑油など、さまざまな形で人類の暮らしに寄り添ってきた。

その一方、近代や現代では医学や統計学の進歩によって、過度な飲酒が健康を損なうリスクが大きいという事実も明らかになっている。

この矛盾ともいえる状況をどう整理するか。結論としては「酒が持つポジティブな効果を最大限に引き出しつつ、デメリットを最小限にコントロールする」ことが求められる。

たとえば一日あたりの適量を守る、週に数日は完全にノンアルコールにする、体調や薬との相互作用を考慮するなど、個々人の状況に合わせて調整すべきポイントは多い。

さらに、酒の楽しみ方は単なる酔いに留まらず、料理や地域文化との組み合わせ、あるいは醸造や蒸留のプロセス自体を学ぶことなど多種多様な形がある。

個人的なスタンスとしては、歴史の流れを俯瞰すれば、人類にとって酒は単なる嗜好品を超えた存在だったのは間違いないと考えている。

実際、過去に医薬や栄養補助、社交の触媒、文化的象徴として欠かせない役割を果たしてきたのは明白だからだ。

今後はテクノロジーの進展や新たな文化の変化によって、酒の飲まれ方や意味合いが変化する可能性もある。

そこに携わる企業としては、stak, Inc.に限らず、何らかの形で「より良い飲酒体験」や「健康と文化が両立する社会」を目指す取り組みを行う価値があるはずだ。

百薬之長という考え方は、あくまでも酒の光の部分を誇張した表現と見ることもできるし、人間にとって必要不可欠な文化的価値の象徴と解釈することもできる。

最終的には、飲む人自身がどのように向き合い、どんな付き合い方を選ぶかが肝心だ。

データと歴史から学ぶかぎり、酒をただの毒とみなすのも、魔法の薬とみなすのもどちらも極端だとわかる。

だからこそ、正確な知識と自分に合った適量をわきまえつつ、酒を最大限に楽しむことが重要になる。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】