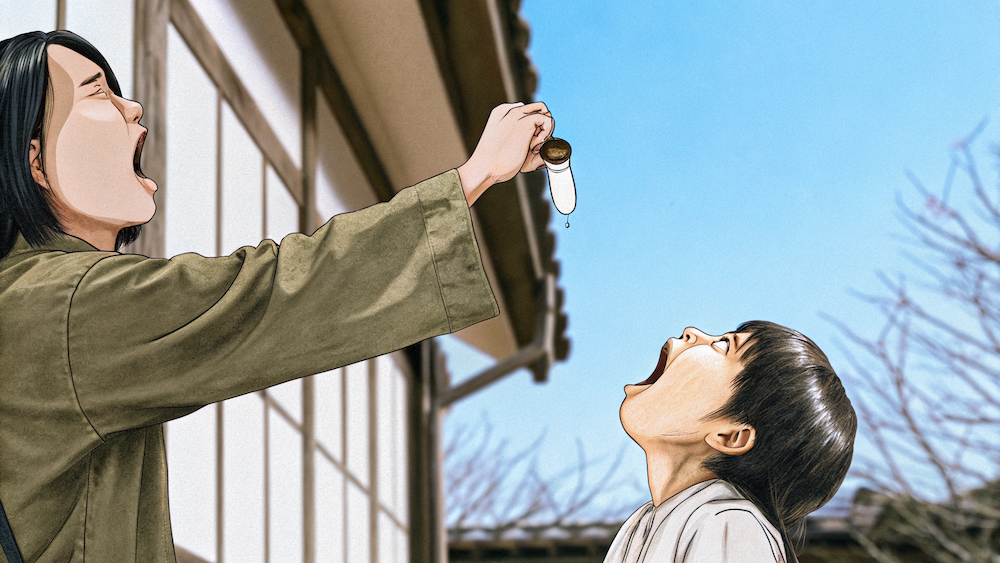

尾大不掉(びだいふとう)

→ 尾大は尾が大きいことで、下にいる者の方が力が強く制御できないこと。

尾大不掉という言葉は、元々は「尾が大きすぎて振りまわされる」という古代中国の故事から生まれたとされる。

もともとの出典は史書『漢書』にも類似の用例があるといわれ、権力の中枢部が末端の暴走を制御できなくなる現象を指している。

日本でも、鎌倉時代から江戸時代の文献にかけて同趣旨の諺が使われており、時代や国を越えて共通する普遍的な組織課題として認識されてきた。

一見、優秀な人材を多数抱えることは組織の大きな強みになる。

しかし、この言葉が示すように、部下(あるいは下位組織)の力が強すぎると、トップが本来のリーダーシップを発揮できなくなり、逆に大きな損失や混乱を引き起こす危険性がある。

これを示す事例は歴史上にも現代社会にも点在しており、ビジネスだけでなく、政治やスポーツ、さらには芸術の世界でも確認できる。

組織として動く場合、一気に優秀な人材を集め、短期間で成果を出そうとする流れは今も昔も大きなトレンドである。

だが、その「才覚」があまりにも強すぎるがゆえに、トップがコントロールできなくなり、思わぬ形で組織が混乱する事態をどう防ぐか。

これはスタートアップから老舗企業まで、あらゆる規模・ジャンルで直面し得る問題といえる。

ここでは世界のさまざまな業界で起きた「優秀すぎてしっぺ返しを食らった」実例を10個紹介し、その本質に迫ってみる。

すべてのストーリーを通じて見えてくるのは、組織におけるトップと優秀な部下の関係性の難しさだ。

世界に見る「尾大不掉」10の事例

1) アップルとジョン・スカリーの衝突

有名なケースとして、スティーブ・ジョブズがCEOとして招聘したジョン・スカリーとの対立が挙げられる。

スカリーは当時ペプシコーラで目覚ましいマーケティング手腕を発揮していた優秀な経営者だった。

ところがアップルに入社すると、ジョブズと衝突を繰り返し、最終的にはジョブズがアップルを追われる形になった。

1985年の取締役会決議による解任劇は、あまりにも有名な「しっぺ返し」の代表例といえる。

アップルの売上データを見ても、当時は1983年度で約10億ドル規模だったが、スカリー体制で約70億ドルほどに到達。

しかしその間、ジョブズを排除した代償としてイノベーションの停滞という大きなブランクを生んだ。

2) フォードとリー・アイアコッカの決裂

自動車業界でも同様の構図がある。

フォード2世が“ミスターフォード”とも呼ばれるほど優秀なリー・アイアコッカを社長に任命したものの、フォード2世と戦略方針をめぐって対立が激化。

最終的には1978年にアイアコッカが解任され、クライスラーへ移籍。

その後、クライスラーの救済に成功して“英雄”のように扱われる存在へ変貌した。

組織のリーダーが抱えた天才肌の人物を排除せざるを得なかった例として、極めてわかりやすい。

実際、当時のクライスラーは倒産寸前と言われ、1979年の売上高約130億ドルから1983年には230億ドル超まで回復を遂げた。

この変化にはアイアコッカの優秀さが大きく寄与しているのは明白だが、その才覚をコントロールできなかったフォードにも「尾大不掉」の影が透けて見える。

3) 日本政界における党内抗争

政治の世界でも尾大不掉の事例は多い。

特に日本の自民党をはじめとする大政党では、歴史的に“派閥政治”が蔓延していた。

自民党の特定派閥が巨大化し、党総裁でも制御できなくなる状況は何度も繰り返し目撃されてきた。

数十年前のデータで見ても、最大派閥の所属議員数は100名を超えており(例えば1990年代の旧竹下派など)、党内過半数に近い力を握るほどの勢力を築いたケースもある。

トップの総理大臣が“顔”であっても、実質的に人事や政策を牛耳るのは派閥リーダーだったという図式は、まさに尾大不掉の典型例だ。

4) スポーツクラブのスター選手の暴走

スポーツ業界では、プレイヤーの個人技があまりにも突出しすぎて監督やチームが振り回されるケースもある。

最近の例として、サッカー界のヨーロッパビッグクラブでは、年間収入が1,000億円を超える規模のチームが多数出ている。

その中で特定のスター選手がクラブの売上やスポンサーシップを左右するほどの影響力を持つと、監督の戦術よりも選手の発言力が強まる事態が発生する。

フランスの名門クラブで実際に監督がスター選手との衝突によって更迭された事例(2010年代後半)もあり、クラブ運営陣はチームをまとめ切れずにシーズン途中で刷新に追い込まれた。

スター選手が大きな収入や支持を呼び込むのは魅力的だが、そのパワーが組織全体を混乱に陥れる例だといえる。

5) NASAの天才科学者と組織構造

宇宙開発機関NASAも、組織の巨大化に伴うコントロール難が何度も問題視されてきた。

特に「スペースシャトル・チャレンジャー号」事故(1986年)の背景には、プロジェクトマネジメントの混乱や政治的圧力が指摘されるが、それと同時に天才的な科学者・エンジニアたちの存在が大きすぎて、トップダウンの指示を無視した技術的判断が横行したともいわれる。

実際に事故調査委員会(ロジャース委員会)の報告書を読むと、現場のエンジニアリング判断と組織上層部の意思決定プロセスに深刻な乖離があったことがわかる。

技術者は技術的リスクを強く警告していたが、経営サイドや政治家、広報的な要請に押し切られたことで発射強行となった面がある。優秀な人材をどう組織的に束ねるか、その難しさの象徴的な例だ。

6) SNS企業の創業者同士の確執

SNSプラットフォーム企業では急激に業績を拡大する過程で、創業メンバーや経営陣の一部が突出した影響力を持ちすぎて対立が生じることが多い。

フェイスブック(現メタ)においては、創業者のマーク・ザッカーバーグが支配的立場を築き上げたが、共同創業者たちとの確執や退社が相次いだ歴史がある。

特に2008年前後の増資ラウンドでの優先株発行や議決権設定は、共同創業者を事実上排除する強いものだったとされる。

もしザッカーバーグがその立場を失っていたら、逆に“優秀な部下”によって主導権を握られていた可能性すらある。

実際、当時のフェイスブックは数年でユーザー数を何倍にも伸ばしており、個々のプロダクト責任者や投資家が経営戦略を左右するほど巨大化していたというデータが残っている。

7) ディズニーとマイケル・オーヴィッツの短命就任

ウォルト・ディズニー・カンパニーは1990年代にスーパーエージェントとして名高いマイケル・オーヴィッツを社長として迎え入れた。

しかしあまりにも優秀で業界に顔が利きすぎた彼を、CEOであるマイケル・アイズナーが使いこなせず、わずか1年ちょっとで辞任させる結果になった。

ディズニーが当時公表していた売上高は約130億ドル(1995年前後)で、メディアやテーマパーク展開で更なる拡大が期待されていた時期。

しかしオーヴィッツの影響力が社内人事を混乱させ、巨大な違約金を支払っての契約解除となった。

結果的に組織内外から批判を浴び、ディズニー株価にも短期的な悪影響が出た。

8) 中国テック企業のCOO更迭劇

中国のIT大手企業では、共同創業者あるいはトップが二人三脚で事業を急拡大させる事例が多い。

アリババやテンセントなどはその最たる例だが、とある新興ユニコーン企業では、有能すぎるCOO(最高執行責任者)がメディア露出や経営方針でCEOを凌駕し始め、2020年代初頭に突如解任されたケースが報じられた。

社内SNSで社員からは「まさに尾大不掉の典型だ」と皮肉られたという。

業界関係者の証言によると、同企業の時価総額はわずか数年で数十億ドルから200億ドルを超える規模に成長したが、それに比例してCOOの知名度やカリスマ性がトップを凌ぐまでになり、CEOが組織コントロールを行いづらい状況が発生していたようだ。

9) 大手監査法人のパートナー暴走事件

監査法人などの専門職集団でも、突出したパートナーが組織内の意思決定を独走し、後から不祥事が明るみに出るケースがある。

2010年代に発覚した海外大手監査法人での不正監査疑惑では、特定の“有能すぎる”パートナーが巨大クライアントを抱え込んで絶大な利益をもたらしつつ、監査プロセスで不正を見逃していたことが問題視された。

結果的には監査法人全体に数億ドル規模の制裁金や信頼失墜がもたらされた。

組織としては「優秀な人間が稼いでくれる」ことを最優先し、トップが実質的にコントロールを放棄した結果ともいえる。

この事例は会計業界の専門誌にも詳細が掲載されており、「Big Four」であっても巨大クライアントと有能パートナーの結託に弱いことがデータで裏付けられている。

10) eスポーツチームのマネージャー解任騒動

ゲームやeスポーツの世界でも、カリスママネージャーがスポンサーを引き連れ、チームの運営方針を実質的に牛耳り、創設者やオーナーが形骸化する出来事があった。

あるeスポーツチームは年間スポンサー収入で数億円の規模に急成長し、SNS上の人気も爆発。

ところがチーム結成当初から関わっていた創設メンバーはほぼ表舞台から排除され、マネージャーの一存で選手の入れ替えが進み、結果として勝率やファン評価が下がってしまった。

売上データを見ると、一時はスポンサー収入が前年比150%増を叩き出したが、マネージャーと古参メンバーの対立が顕在化してブランドイメージが大きく毀損。

スポンサーも続々と離れ、翌年には収入が半分以下に落ち込んだ。トップと有能な部下の力関係が逆転する恐ろしさの一例といえる。

以上が、世界各地・さまざまな分野で起こった「尾大不掉」の10例だ。

優秀な人を集めること自体は素晴らしいが、それをコントロールし切れないと組織全体がむしろ危機を迎えるという構造が、ここからは浮かび上がる。

組織が抱える根本問題をデータで示す

ここで問題提起したいのは、「一気に組織拡大を目指す中で、優秀な人材を集めた結果コントロール不能になる」という点だ。

スタートアップや急成長企業はもちろん、大企業においても同様の現象が起きる。

ハーバード・ビジネス・レビューの統計によると、創業10年未満のベンチャー企業で“組織崩壊”や“経営トップの退任”に至る大きな要因として、約40%が「役員・上級スタッフとの戦略不一致や権力闘争」を挙げている(2019年調査)。

優秀なエグゼクティブを集めることは短期的な営業成績や資金調達には有利になるが、トップがそのパワーバランスを適切に管理できなければ、一瞬で組織崩壊に繋がる確率が高いというわけだ。

さらに日本の中小企業庁が2020年に公表した資料でも、「急成長企業ほど従業員の専門性が高く、結果的に組織全体がトップダウンでまとめにくい」というアンケート結果が示されている。

回答企業全体の約37%が「専門人材の意向やマネジメントに苦慮している」と回答しており、これはまさに尾大不掉のリスクといえる。

優秀すぎる人材が組織にもたらす具体的なメリットとデメリット

なぜ優秀すぎる人材によって組織が混乱に陥るのか。

まず認識したいのは、優秀な人材がもたらすメリットの絶大さだ。

抜群の成果を出し、顧客を連れてくるだけでなく、チーム全体のモチベーションを引き上げる存在にもなる。

しかし、その反動として以下のような問題が顕在化する。

- トップや既存体制との軋轢

- 意思決定が属人的になる

- 周囲が萎縮し、多様性が損なわれる

- 実質的に組織内で別派閥を形成する

具体的なデータとして、米国の大手リサーチ会社による2018年の調査を見ると、「上級人材がチーム内で圧倒的な成果を上げ始めると、上司の提案・決定を否定する確率が倍増する」という結果が出ている(被験者数500名以上の大規模調査)。

これは組織の結束にとって必ずしも悪いだけではなく、新しい視点の導入としてはプラスに働くこともあるが、トップがうまく舵を切らないと最終的に大きな対立へ発展しやすい。

一方で、優秀な部下がいなければビジネスがスケールしにくいこともまた事実だ。

経営戦略やマーケティング、プロダクト開発など高度な専門知識を持つ人材を多数確保できれば、売上や知名度は間違いなく急伸する。

この「メリットとデメリットのせめぎ合い」をどう設計するかが、トップの最も重要な役割だといえる。

別の視点で捉える「組織と個の力学」

尾大不掉を避けるには、ただ「優秀な人材を集めすぎない」ことが解決策ではない。

むしろ優秀な人間がいなければ事業成長は頭打ちになる。ここで視点を変えて考える必要がある。

一つ注目すべきは「組織構造の可視化・数値化」である。最近はOKR(Objectives and Key Results)やKPI(Key Performance Indicators)など、個々のメンバーのパフォーマンスや役割分担を客観的に管理できるフレームワークが普及している。

特定の人材が絶対的な成果を出していても、それが組織全体としてどの程度の割合やインパクトを持っているのか、データできちんと把握しておくことが重要だ。

実際、フォーブスの2021年の特集では、OKRを導入している企業(世界的に2,000社以上が対象)のうち、CEOや経営者が「従業員同士のパワーバランスの変化」を把握できているケースは約70%に上るが、OKRが未導入の企業ではその割合が30%を切るという調査結果が報告されている。

優秀な人材がもたらす影響力を客観的な数値として捉えるシステムがあれば、リーダーは対策を打ちやすい。

また、組織の力学を別のアングルから見れば、“個の強さ”と“全体最適”を両立させるにはどうするかという問いが浮かぶ。

リーダーが優秀さを恐れて排除するのではなく、個々が持つ専門性やカリスマ性を最大化しつつ、最終的な意思決定を透明化して誰もが納得できる状態をつくる。それこそが次世代の組織マネジメントの要諦となる。

まとめ

自分自身の経験上、創業期は特に優秀な人間を仲間に引き入れたくなる。

そうしなければ大きな成果は出ないからだ。

だがそれが成功の近道である一方、尾が大きすぎて自らが振り回される事態を防ぐ施策を怠ると、組織の寿命は短くなる。

世界中の事例が示しているように、トップと強力な部下の関係性が崩れたときの破壊力は甚大だという点を忘れてはいけない。

だからこそ大事なのは、ビジョンとデータを活用したオープンなマネジメントだ。

定量化・見える化で成果もリスクも共有し、あくまで最終的な判断はトップが下せるように設計する。

これを徹底することで、尾大不掉のリスクは最小化できる。

歴史を見ても、現代ビジネスを見ても、尾大不掉は避けて通れない問題。しかしデータが示すように、構造をきちんとデザインすればリスクは管理できる。

自らが振り回されるリーダーになるか、それとも組織の可能性を最大化するリーダーになるか。

そこが経営の分かれ道だと強く感じている。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】