攀竜附驥(はんりょうふき)

→ 竜につかまり、驥につき従う意から、すぐれた人物につくことで、自分も出世すること。

攀竜附驥という言葉はあまり聞き慣れないが、内容自体は人類史で繰り返し実証されてきた現象に他ならない。

文字通り「竜に攀じ、驥(き)に附く」と解釈されるが、要は優れた人物に従うことで自分も出世や成功を勝ち取りにいく意味合いを持つ。

ここでいう「竜」とは圧倒的な力を持つリーダーや優れた指導者を指し、「驥」は一日に千里走る名馬を指す。

どちらも凡庸ではない圧倒的存在のメタファーになっている。

この概念は、単に“凄い人と仲良くなれば自分も楽して出世できる”という安易な発想ではない。

むしろ優秀な人物の懐に飛び込み、その人の持つリソースや知見を最大限活用しながら自らも努力を重ねることで自分の価値を高める戦略といえる。

歴史上、こうした姿勢を貫くことにより一気に名を上げた人物は数多い。

実際、世界的に有名な起業家の多くがメンターとの密接な関係性を持っているというデータがある(参考:Kauffman Foundationの調査「Mentorship and Entrepreneurial Success」)。

起業家だけでなく、スポーツ選手やアーティストなど、あらゆる分野で“優れた指導者や先達に学ぶ”ことが近道になるケースが後を絶たない。

だからこそ「攀竜附驥」という言葉が古くから伝えられ、時代を超えてその価値が認められている。

概念誕生の背景と歴史的由来

攀竜附驥の語源は中国の古い故事にあるとされるが、その正確な出典についてはいまだに議論が分かれる。

いくつかの文献では「戦国策」や「史記」など、古代中国の歴史書に近い意味を示唆する文章が見られるという意見がある。

ただし、正式にこの四字熟語がいつどこで記録されたかのエビデンスは乏しい。

考え方としては、古代中国において竜は皇帝や覇者の象徴であり、驥(名馬)は軍馬や優秀な人材の喩えとされることが多かった。

そこから、“大いなる人物の力を借りて上を目指す”という発想につながるのは自然な流れだと言える。

古代中国は春秋戦国時代をはじめ、強者の庇護下に入ることで一族の繁栄を図るケースが多々あった。

こうした戦乱の世では、自力でのし上がるには限界があり、誰かの庇護を得ることが最善策だったとも言える。

実際、たとえ英知に溢れる人物であっても、零から全てを築くのは難易度が高い。

だからこそ、覇者や賢帝の周囲につくことで、より迅速に地位と名声を手に入れる道が開けた。これが「攀竜附驥」が生まれた背景だと考えられる。

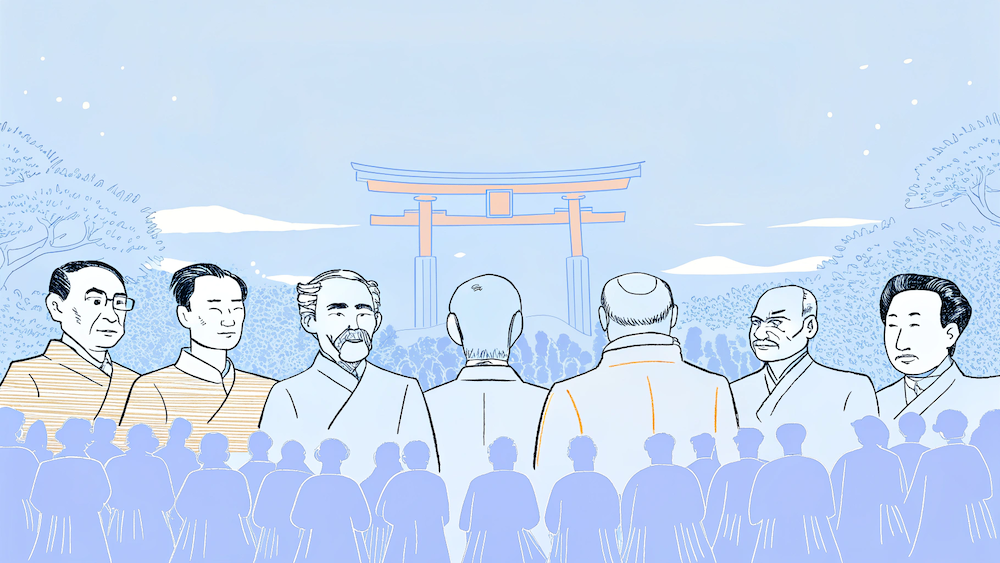

優れた人物に従い歴史に名を刻んだ10人の事例

ここでは、誰もが知るような歴史上の人物・偉人の陰で、あえて“誰かの下に就く”道を選び、そこから大きく飛躍した10人を紹介する。

いずれも「どう優れた人物と繋がり、その結果どう大成していったか」という点で、他ではあまり語られない視点を加えて解説する。

1)豊臣秀吉(とよとみ ひでよし)

織田信長に仕え、一介の草履取りから天下人へと登りつめた事例があまりにも有名。初期の頃は木下藤吉郎と名乗っていたが、信長の下で人心掌握術や軍事的な戦略を学び、ときに織田軍の先陣を切るなどして頭角を現した。信長の死後もその遺志を継ぎ、最終的に天下統一を達成した。

参考文献:『太閤記』吉田龍軒編(岩波書店)

2)徳川家康(とくがわ いえやす)

大名としては独立していたが、若い頃は今川義元のもとに人質として暮らし、後に織田信長との同盟関係を巧みに活用し出世を遂げた。信長や秀吉という「竜」の存在を自らの安全保障や権勢拡大に利用しつつ、最終的には江戸幕府を開いた。

参考文献:『徳川実紀』徳川幕府編(国立公文書館所蔵)

3)諸葛亮(しょかつ りょう)

中国の三国時代において、劉備(りゅうび)に仕えた天才軍師。もともと山奥で隠遁生活を送っていたが、劉備が三顧の礼で諸葛亮を迎え入れることで蜀の国力を一気に強化した。諸葛亮は優れたリーダーである劉備のビジョンに共鳴しつつ、自らの戦略眼を最大限に発揮して天下三分を実現する。

参考文献:『三国志』陳寿 著(裴松之 注)

4)サリバン先生とヘレン・ケラー

ヘレン・ケラーは自身が“優れた人物についた”立場とは少し違うが、ヘレン・ケラーを世界的教育家へと導いたサリバン先生の存在は“人が人の才能を開花させる”究極の例と言える。ヘレン・ケラーの成功はサリバン先生という強力なメンターと出会い、常に学ぶ姿勢を失わなかったことにある。

参考文献:『ヘレン・ケラー自伝』ヘレン・ケラー 著(筑摩書房)

5)ヨハネス・ブラームスとフランツ・リスト

音楽の世界でも同様の事例がある。若きブラームスは、すでに名声を得ていたリストをはじめとした先達のネットワークを得ることで自身の音楽を広く知らしめた。リストの紹介により有名パトロンとの繋がりを強化し、その後の大成へと繋げた。

参考文献:『ブラームス 回想録』マックス・カルベック編

6)スティーブ・ジョブズとマイク・マークラ

Apple創業者スティーブ・ジョブズは若き起業家として既に突出していたが、投資家マイク・マークラの経営センスと資金援助を得ることで、Appleが世界企業へ成長するスピードが飛躍的に加速した。マークラこそが“竜”としての役割を果たし、ジョブズをさらに上のステージへ押し上げた。

参考文献:『Appleを創った怪物 マイク・マークラ』ジェフリー・S・ヤング 著

7)ウォーレン・バフェットとベンジャミン・グレアム

投資の神様バフェットは若き日、投資家であり経済学者でもあったベンジャミン・グレアムの下で学び、彼の投資哲学を吸収した。バフェットの「価値投資」はグレアム理論をさらに発展させたものであり、攀竜附驥の一例と見ることもできる。

参考文献:『賢明なる投資家』ベンジャミン・グレアム 著

8)イーロン・マスクとピーター・ティール

PayPal創業時にはピーター・ティールをはじめとする“PayPalマフィア”とも呼ばれる優秀な仲間と強固なリレーションを築いていた。ピーター・ティールは起業家としても投資家としても“竜”のような役割を担い、マスクはそこで築いた資金とネットワークをTeslaやSpaceXへつなげた。

参考文献:『Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future』Ashlee Vance 著

9)ジャック・マーとソフトバンク孫正義

アリババ創業者ジャック・マーは、資金調達に苦労していた際にソフトバンク孫正義から出資を受け、急成長を遂げた。その後も孫正義のグローバルネットワークや経営センスを活用し、アリババは中国最大級のECサイトに発展した。

参考文献:『アリババ史記』Duncan Clark 著

10)木村秋則と稲盛和夫

奇跡のリンゴで知られる木村秋則は、稲盛和夫をはじめとした経営者や異業種のトップたちとの交流により、理念や哲学を深めた。技術だけではなく、問題解決に対する姿勢を学ぶことで、リンゴ栽培の常識を覆す結果を出した例と言える。

参考文献:『奇跡のリンゴ』石川拓治 著

これらの事例に共通するのは、優れた人物のもとで学ぶメリットを十分理解していた点にある。

豊臣秀吉のように軍略と政治力を身につけるケースもあれば、イーロン・マスクのように強力な出資者やビジネスパートナーを得ることで事業スケールを爆発的に伸ばすケースもある。

いずれの事例も、ただ盲目的に依存するのではなく、優れた人物の持つリソースを活用しながら自らの強みを磨いた点が成功の要諦となる。

優秀な人材の懐に入るための具体的手法

「攀竜附驥」には正攻法が存在する。

優れた人物の懐に入るには、単に媚びへつらうだけではなく、自分の強みを活かす明確な戦略とコミュニケーションが重要になる。

1)まず自分のバリューを明確にする

豊臣秀吉は農民出身ながら調達能力や人心掌握術に優れていた。織田信長にはない“兵站・事務処理の巧みさ”が強みとなり、重宝される存在になった。単に腰が低いだけではなく「自分が何を提供できるか」を明確に示すのが大前提。

2)必要な知識を先回りしてインプットする

相手のビジネスや研究分野を学んだうえでアプローチすると、ただのファンやお追従者にならずに済む。バフェットがグレアムの下に入る際、すでに『賢明なる投資家』や関連文献を研究していたのは有名な話で、これによって自身を「ただの学生」ではなく「活きた例証」として示すことに成功した。

3)ギブの精神を欠かさない

自分の利益だけを求めても、優れた人物の目に留まることは難しい。むしろ相手に何かメリットを提供できるかどうかがカギになる。マイク・マークラはジョブズが持っていなかった“経営における落とし穴を知り尽くした視点”をギブした形だが、ジョブズ側も新しいIT時代を牽引する若きエネルギーを提示したため、ウィンウィンが成り立った。

4)小さな成功実績を積み重ねて信用を築く

最初の接点で大きなことはできなくても、与えられたタスクやチャンスを確実にこなし信用を得ることが重要。ヘレン・ケラーはサリバン先生が与えた課題を一つひとつ着実にクリアし、コミュニケーション手段を獲得していく中で相互の信頼が高まった。

5)ネットワークを広げるための自己開示

「誰の下につくか」を決めるとき、その人物とのネットワークにアクセスできる可能性は大きな魅力になる。イーロン・マスクはPayPal時代に得た投資家・エンジニアのコミュニティをTesla、SpaceXへ展開した。互いのビジョンを共有できるように自分の考えを積極的に公開し、相手からも関わりやすい状況を作るのが得策。

現代社会における攀竜附驥の戦略的活用

現代はITやIoT、AIの発展により、情報アクセスやビジネスのスケールがかつてない速度で進む時代だ。

そんな時代こそ、優れたメンターや先達との協業がより重要になっている。

特にスタートアップやベンチャー企業は、時間との勝負でスピード感が求められる。

投資家や著名な起業家のネットワークに入ることで、一気に事業が拡大する可能性が生まれる。

エンタメやPR、ブランディングの分野でも、優れたクリエイターやマーケターのサポートを受ければSNSやメディアでの拡散力が段違いになる。

これは単なる人脈頼みではなく、事業の成長を倍速化させるうえで論理的に有効な戦術だ。

さらに、AIやIoTの分野は専門知識が膨大で、プロトタイピングや製品化のスピードが成否を左右する。

だからこそ、既にその領域で圧倒的な成功や知見を持つ「竜のような人」に学ぶことが、最速でイノベーションを起こす近道になる。

まとめ

自分自身も、IoTデバイスの開発や事業推進を行ううえで、常に「攀竜附驥」の重要性を意識してきた。

stakという機能拡張型のIoTデバイスを世に送り出す際、業界で先を走る企業やエンジニアリングにおけるトッププレイヤーと積極的につながることで、プロダクトの質とスピードを一気に高めることができた経験がある。

ただし、この手法は一方的に甘えるものではなく、どうすれば相手にメリットを与えながら自社の強みをブーストできるかを考える必要がある。

例えば、stak, Inc. が得意とするクリエイティブやPRのノウハウを、相手の技術力と組み合わせることで新しいビジネスチャンスを生み出す。

こうしたコラボレーションこそが、IoTを含むIT業界全般の成長速度に拍車をかけ、より大きなムーブメントを起こす原動力になると確信している。

さらに、経営者として組織を導く場合も、優れた人材と手を組むことで人材採用や事業拡大におけるリスクを低減し、スケールアップを図ることができる。

スタートアップは短期間で飛躍的に成長するために、必要なリソースやスキルを一気に集約しなければならない。

そのときに役立つのが“竜”のサポートだというわけだ。

総括として、攀竜附驥は歴史や神話の産物ではなく、現代でも有効な成功戦略として機能し続けている。

自分の強みと優れた人物のリソースを掛け合わせることで、単独では到達できない高みに到達する可能性が飛躍的に高まる。

これは古代から変わらない真実だ。

stak, Inc.としても、この戦略を常に念頭に置きながら、エンジニアリングやPR、ブランディングの領域で先導的な役割を担う個人・企業と手を携え、画期的なIoTデバイスとサービスを世の中に提供していく。

その一環で言えるのは、“誰につくか”を見極める眼力と、自らが“附かれる側”になるだけの魅力を育てる努力、この両輪こそが会社の成長に不可欠だということ。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】