痛快無比(つうかいむひ)

→ 気持ちがすっとするほど愉快で心地よいこと。

「痛快無比」という、この言葉を聞いて、どのような感覚を思い浮かべるだろうか。

何かがすっきりして、心地よい気分になること。それが「痛快無比」という言葉が表す爽快感だ。

しかし、そもそもなぜ人は「痛快無比」を感じるのだろうか。

脳の中では、一体何が起きているのだろうか。

ということで、「痛快無比」の概念や歴史的背景を紐解きながら、爽快感が生まれる脳内メカニズムを科学的に解説していく。

そして、その知見を日常生活やビジネスシーンに活かすための方法を、具体的に提案していきたい。

「痛快無比」に満ちた人生を送るためのヒントがここにある。

是非、最後までお付き合いいただきたい。

痛快無比の概念と歴史的背景

「痛快無比」という言葉は、私たちの日常会話の中でもよく使われる。

何かがすっきりして気持ちがいい時、「痛快だ」「痛快無比だ」などと表現するのだ。

では、この言葉はいつ頃から使われるようになったのだろうか。

実は、「痛快無比」の起源は古く、中国の古典「荘子」にまで遡る。

「荘子」の中には、「至人の心は鏡の如し」という一節があり、そこで「痛快無比」という表現が使われているのだ。

ここでの「痛快無比」は、理想的な人間の心境を表していると言われている。

また、日本では江戸時代の随筆「芸術秘巻書」に、「人生の醍醐味は痛快無比なり」という記述がある。

当時から、人生の喜びを表現するのに「痛快無比」が用いられていたことがうかがえる。

このように、「痛快無比」という言葉自体は古くから存在していたが、現代では「爽快感」を表す言葉として定着している。

スッキリした気分、晴れ晴れとした感覚、そういったポジティブな感情を表現する際に、私たちは無意識のうちに「痛快無比」という言葉を選んでいるのだ。

ところで、人はなぜ「痛快無比」を感じるのだろうか。

その謎を解く鍵は、脳科学の知見にある。

次のカテゴリでは、爽快感が生まれる脳内メカニズムを詳しく見ていこう。

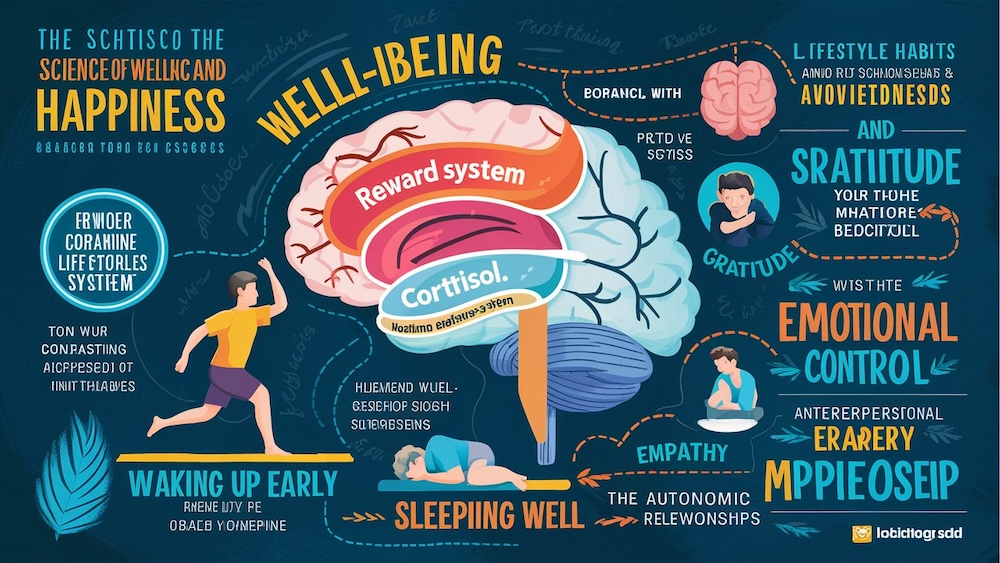

爽快感が生まれる脳内メカニズム

私たちが感じる様々な感情の中でも、「爽快感」は独特の存在だ。

スッキリとした心地よさは、一体脳のどこで、どのように生み出されているのだろうか。

近年、脳科学の分野では、爽快感のメカニズムに関する研究が盛んに行われている。

中でも注目されているのが、「報酬系」と呼ばれる脳内の神経ネットワークだ。

米国の研究チームによると、爽快感が生まれる際には、この報酬系が活性化されるという。

報酬系の働きによって、快感情や満足感に関わる神経伝達物質「ドーパミン」が大量に放出されるのだ。

ドーパミンは、私たちが何か良いことをした時や目標を達成した時に分泌される物質だ。

ドーパミンが放出されることで、私たちは喜びや充実感を覚える。

爽快感が生まれる時も、同じことが起きていると考えられている。

また、爽快感には「ストレス」も関係している。

ストレスを感じると、体内ではコルチゾールというホルモンが分泌される。

コルチゾールは、私たちの心身を興奮状態にする働きがある。

しかし、ストレスから解放されると、コルチゾールの量は減少する。

すると、リラックスした状態になり、爽快感を感じやすくなるのだ。

さらに、自律神経の働きも爽快感に大きく関わっている。

自律神経は、交感神経と副交感神経の2種類に分けられる。

交感神経は、緊張やストレスを感じた時に優位に働く。

一方、副交感神経は、リラックスした時に優位になる。

爽快感を感じる時は、交感神経の働きが収まり、副交感神経が優位な状態になっていると考えられている。

心身がリラックスしている時に、爽快感が生まれやすいというわけだ。

このように、爽快感は脳や体の複雑なメカニズムによって生み出されている。

そして、この仕組みを理解することで、私たちは意図的に爽快感を得ることができるようになる。

では、具体的にはどうすれば爽快感を味わえるのか。

次のカテゴリでは、科学的に効果が認められている方法を見ていこう。

爽快感を味わいやすくする方法

前のカテゴリで見たように、爽快感は脳内の様々な変化によって生み出されている。

では、私たちはどうすれば爽快感を味わいやすい体質を作れるのだろうか。

実は、日々の生活習慣を少し変えるだけで、爽快感を感じやすくなることが科学的に明らかになっている。

まず大切なのが、規則正しい生活リズムを整えることだ。特に、朝は早起きをして太陽の光を浴びるようにしよう。

太陽光に含まれる紫外線は、体内時計の調整に役立つ。

また、光を浴びることで、「セロトニン」という神経伝達物質の分泌が促される。

セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分を明るくする働きがある。

爽快感を感じやすい体質づくりには、セロトニンの存在が欠かせないのだ。

規則正しい生活は、自律神経のバランスを整えることにもつながる。

起きている時は交感神経を、睡眠時は副交感神経を優位に保つことで、メリハリのある生活リズムが作れる。

その結果、心身のコンディションが整い、爽快感を感じる下地ができるというわけだ。

次に取り入れたいのが、適度な運動だ。

全米スポーツ医学会の推奨によると、週に150分程度の中強度の運動を行うことが望ましいという。

ウォーキングやジョギング、サイクリングなどの有酸素運動を習慣化することで、脳内のドーパミンの分泌が促される。

さらに、運動後にはコルチゾールの量が減少し、爽快感を得やすい状態になる。

運動は爽快感を高めるだけでなく、ストレス解消やメンタルヘルスの改善にも効果的だ。

また、質の高い睡眠を取ることも重要だ。

睡眠は、脳や体の疲労を回復させる重要な時間だ。

特に、レム睡眠と呼ばれる段階で、脳内の記憶が整理され、学習の定着が進むと言われている。

質の高い睡眠を取ることで、脳の働きが良くなり、感情をコントロールしやすくなる。

その結果、ポジティブな感情を感じやすい状態が作れるのだ。

睡眠の質を高めるには、いくつかのコツがある。

まず、寝る前のスマートフォンやパソコンの使用は控えめにしよう。

これらのデバイスから発せられるブルーライトには、睡眠を妨げる働きがあるのだ。

また、寝る前にリラックスできる活動を取り入れるのも効果的だ。

ストレッチやヨガ、読書など、自分なりのリラックス法を見つけよう。

そして、朝は決まった時間に起きることを心がける。

体内時計を整えることで、夜はすっきりと眠れるようになるはずだ。

最後に、感情をコントロールするスキルを身につけることも大切だ。

ポジティブ心理学の研究では、感謝の気持ちを持つことの重要性が指摘されている。

良いことがあった時に感謝の気持ちを持つことで、私たちはポジティブな感情を引き出すことができる。

脳科学の観点からも、感謝の気持ちを持つことで前頭前野が活性化され、ストレスに対する耐性が高まることが明らかになっている。

日々の小さな幸せに感謝し、前向きな気持ちを持つこと。それが爽快感を味わうための重要な心がけだ。

以上のように、日常生活の中で意識的に習慣を取り入れることで、爽快感を感じやすい体質を作ることができる。

では、自分自身だけでなく、周りの人も爽快感で満たすためには何が必要だろうか。

次のカテゴリでは、対人関係の中で爽快感を生み出す方法を考えていこう。

周りを爽快感で巻き込む方法

爽快感は「伝染する」というと疑問を抱く人も多いかもしれないが、実は科学的にもそのことが明らかになっている。

つまり、自分が爽快感を感じていれば、その感覚は周りの人にも伝わっていくのだ。

では、どうすれば周りの人を爽快感で巻き込んでいけるのか。

ここでは、対人関係の中で実践できる具体的な方法をいくつか紹介しよう。

第一に心がけたいのが、明るい表情を保つことだ。

人は無意識のうちに、相手の表情から感情を読み取っている。

筑波大学の研究グループによると、笑顔を見ただけで、私たちの脳は無意識に喜びを感じ取っているという。

つまり、自分が明るい表情でいれば、相手の脳も喜びの感情を感じ取り、結果的に相手の気持ちも明るくなるというわけだ。

アメリカの心理学者アルバート・メラビアン博士の研究では、表情は言語的なメッセージの3倍以上の影響力を持つとされている。

コミュニケーションにおいて、表情がいかに重要かがわかる数字だ。

周りを爽快感で包み込むためには、まず自分自身が明るい表情を心がけることが大切なのだ。

第二に、ポジティブな言葉を使うことを意識しよう。

スタンフォード大学の研究チームは、褒め言葉が脳に及ぼす影響を調べる実験を行った。

被験者に、褒め言葉を聞かせた時と、中立的な言葉を聞かせた時の脳の活動を比較したところ、褒め言葉を聞いた時の方が、報酬系の一部である側坐核の活動が高まっていたという。

つまり、褒め言葉を聞くと、私たちの脳は喜びを感じているのだ。

「いいね」「素晴らしい」など、相手の良いところを言葉で伝えることで、相手の脳に快感情を引き起こすことができる。

ビジネスの場面でも、部下の良い点をしっかり褒めることは、モチベーションアップにつながるはずだ。

第三に、共感することの大切さを忘れないでおきたい。

人は、自分の気持ちを理解してもらえた時に、安心感を覚える。

そして、心が通じ合っていると感じた時、人は一体感を感じるものだ。

「社会神経科学」と呼ばれる分野の研究では、共感している時の脳の活動を調べる実験が行われている。

それによると、共感している時には、自分の痛みを感じる時と同じ脳の部位が活性化されるのだという。

そう考えると、相手に共感することは、相手の感情を自分のことのように感じ取ることにほかならない。

相手の気持ちに寄り添い、相手の立場に立って考えることで、私たちは強い絆で結ばれる。

その心の繋がりが、爽快感を共有する土台になるのだ。

ビジネスの世界でも、相手の立場に立って考えることは大切だ。

クライアントのニーズに真摯に耳を傾け、課題解決に向けて共に歩むことで、強い信頼関係が生まれる。

部下の悩みに寄り添い、成長を支援することで、チームの一体感が高まる。

リーダーには、高い共感力が求められると言えるだろう。

以上のように、「表情」「言葉」「共感」を意識することで、私たちは周りの人を爽快感で巻き込んでいくことができる。

そうすることで、家庭でも、職場でも、よりポジティブで充実した人間関係を築いていけるはずだ。

最後のカテゴリでは、ここまでの内容を振り返りながら、爽快感に満ちた人生を送るためのヒントをまとめていこう。

痛快無比に満ちた人生のために

「痛快無比」という言葉には、言葉では表現しきれないほどの心地よさが込められている。

私たちは普段の生活の中で、ふとした瞬間にその爽快感を感じることがある。

友人との会話で大笑いした時、難しい問題を解決できた時、山頂に立って風を感じた時など。

そんな瞬間に感じるのは、日常から解き放たれた開放感だ。

心がスッキリと晴れ渡り、何もかもがポジティブに感じられる。

それが「痛快無比」の感覚だと言えるだろう。

ということで、爽快感のメカニズムやその高め方について、科学的な観点から考察してきた。

脳内報酬系の働きによってドーパミンが放出されること、ストレスホルモンの減少と副交感神経の優位によってリラックスできること、感情をコントロールするスキルの大切さなど、様々な知見が得られた。

そして、周りの人を爽快感で巻き込むためには、表情、言葉、共感が重要であることも明らかになった。

これらの知識を日々の生活に取り入れることで、私たちはより爽快感を感じやすくなるはずだ。

例えば、朝日を浴びて一日をスタートさせ、適度な運動を習慣化する。

感謝の気持ちを忘れず、周りの人の良いところを見つける。

そうした小さな習慣の積み重ねが、やがて自分自身を、そして周りの人をも幸せにしていく。

ただし、ここで忘れてはいけないのは、爽快感の感じ方は十人十色だということだ。

ある人にとっての「痛快無比」が、他の人にとってはそうでないこともある。

大切なのは、自分なりの心地よさを大切にしながら、同時に他者の感情も尊重すること。

多様な価値観を認め合える寛容さがあってこそ、一人一人が本当の意味で爽快感を味わえる社会が生まれるのだ。

ビジネスの世界にも、この考え方は当てはまる。

企業は、社員一人一人の個性を尊重し、その能力を最大限に発揮できる環境を整えることが求められる。

上司は、部下の感情に寄り添い、時にはその感情を受け止める器の大きさを持つ必要がある。

多様性を認め、互いを高め合える組織風土があってこそ、イノベーションは生まれるのだ。

痛快無比に満ちた人生は、一人一人の心がけ次第で実現できる。

脳の仕組みを知り、ポジティブ感情を大切にする。周りの人を思いやり、多様性を尊重する。

そうした一つ一つの行動が、やがて大きなうねりとなり、より良い社会を作っていく原動力になるはずだ。

「痛快無比」の感覚を求めて、今日も一歩前に踏み出してみよう。

きっと、かけがえのない一日が待っているに違いない。

まとめ

「痛快無比」の感覚を生み出す脳内メカニズムを紹介してきた。

様々な刺激によって脳内報酬系が活性化され、快感情を生むドーパミンが放出される。

同時に、ストレスを感じた時に分泌されるコルチゾールが減少し、副交感神経が優位になることでリラックス状態が生まれる。

そして、感情をコントロールするスキルや、周りの人への思いやりの心があいまって、「痛快無比」の感覚が生み出されるのだ。

現代社会を生きる私たちは、ともすればストレスを感じやすい。

パソコンに向かう時間が長く、人間関係に悩むこともあるだろう。

だからこそ、「痛快無比」の感覚を味わうことの大切さを、改めて認識したい。

この図が示すように、ポジティブな感情は意識的に引き出すことができる。

脳の仕組みを知り、日々の生活習慣を見直してみよう。

周りの人にも目を向け、思いやりの心を忘れずにいよう。

そうした一人一人の行動が、より良い人生、より良い社会を作っていくのだ。

「痛快無比」という言葉には、私たちへのメッセージが込められている。

ポジティブな感情を大切にする心。人を思いやる心。多様性を認め合える心。

そうした尊い価値観を胸に、今日も一日を歩んでいこう。

そこには、きっと「痛快無比」の瞬間が待っているはずだ。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】