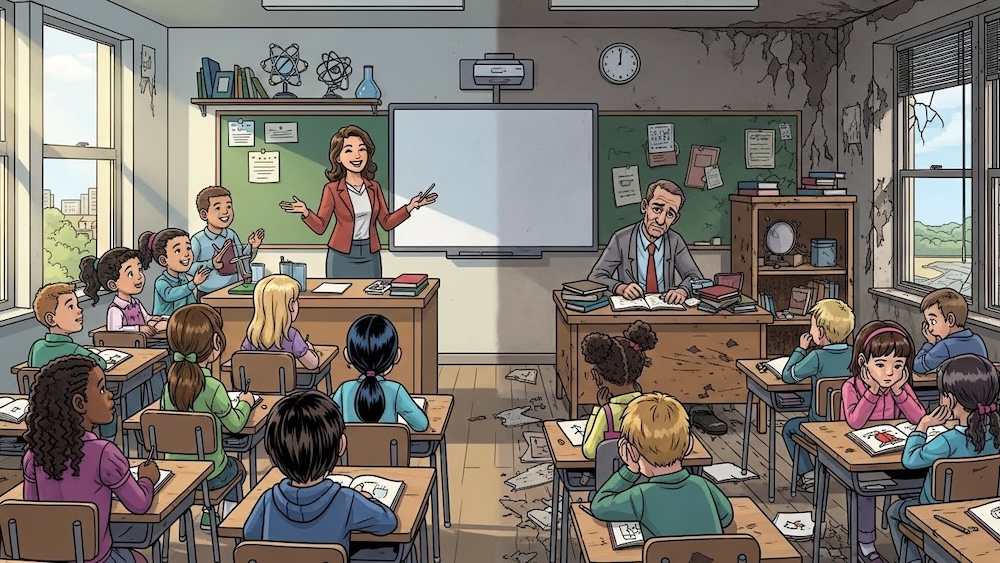

孟母三遷(もうぼさんせん)

→ 子供の教育は育つ環境も大切だという教え。

孟母三遷という中国の古典に由来する教えは、一般的に「子供の教育には環境が重要だ」という程度の解釈で語られることが多い。

しかし、現代の教育社会学や発達心理学の膨大な研究データを見れば、この教えが示す真実はもっと深刻だ。

環境は「重要」なのではなく、子供の教育成果を決定づける「ほぼ唯一の要因」と言っても過言ではない。

このブログでは、孟母三遷の歴史的背景を紐解きながら、教育における環境決定論を数値とエビデンスで徹底的に検証する。

さらに、その環境を子供に与えられるのは「自身が良質な環境で育った親だけ」という構造的ループについても、データを基に分析していく。

教育格差の本質は、個人の努力ではなく、世代を超えて再生産される環境の連鎖にある。

孟母三遷の起源──孟子の母が選んだ三つの環境

孟母三遷とは、中国の戦国時代に活躍した儒学者・孟子(紀元前372年頃-紀元前289年頃)の母親が、息子の教育のために三度も住居を移したという故事に由来する。

劉向が編纂した『列女伝』に詳しく記されているこの逸話は、東アジアの教育思想に2000年以上にわたって影響を与え続けている。

最初、孟子の家は墓地の近くにあった。幼い孟子は葬式の真似事をして遊ぶようになった。

母親はこれを見て「ここは子供を育てる場所ではない」と判断し、市場の近くに引っ越した。

すると今度は孟子は商人の真似をして売買ごっこを始めた。

母親は再び「ここも適切ではない」と考え、今度は学校の近くに移り住んだ。

すると孟子は礼儀作法を学ぶようになり、ついに母親は「ここが子供を育てる場所だ」と定住を決めた。

この物語が示すのは、子供は置かれた環境を無意識に模倣し、その環境が提供する刺激とモデルによって価値観や行動様式を形成するという、環境決定論の原型だ。

注目すべきは、孟子の母親が「教える」のではなく「環境を選ぶ」ことに徹した点である。

つまり、2000年以上前から、教育の本質は「何を教えるか」ではなく「どこで育てるか」にあると理解されていた。

環境が学力を決定する──統計が示す圧倒的な相関

教育における環境の影響を示すデータは枚挙にいとまがない。

まずOECDが実施するPISA(Programme for International Student Assessment)の分析から見てみよう。

2018年のPISAデータによれば、家庭の社会経済文化的背景指数(ESCS)が最も高い層と最も低い層では、読解力の平均点に89ポイント(約2.5学年分に相当)の差が存在する。

さらに衝撃的なのは、日本国内のデータだ。

お茶の水女子大学が2017年に実施した「保護者に対する調査の結果と学力等との関係の専門的な分析に関する調査研究」では、保護者の年収と子供の学力に明確な正の相関が確認されている。

具体的には、世帯年収1,500万円以上の家庭の子供の正答率は、年収200万円未満の家庭の子供と比較して、小学6年生の算数で約20ポイント、中学3年生の数学で約25ポイント高い。

この差は決して「裕福な家庭の子供が賢い」という単純な話ではない。

年収が高い家庭ほど、子供に提供できる教育環境の質が高いのだ。

同調査によれば、年収1,500万円以上の家庭では、61.8%が子供に学習塾や習い事をさせているのに対し、年収200万円未満の家庭では25.7%にとどまる。

この2.4倍という差が、学力格差として結実する。

東京大学の学生の家庭環境調査も示唆に富む。

2021年の学生生活実態調査によれば、東大生の家庭の約57%が年収950万円以上であり、これは日本の全世帯の上位約20%に相当する。

さらに親が大卒以上の学歴を持つ東大生の割合は80%を超える。

つまり、日本最高峰の大学に入学できる子供の大半は、経済的にも文化的にも恵まれた環境で育っている。

環境が非認知能力を形成する──見えない格差の蓄積

学力テストで測定できる認知能力だけでなく、自制心、やり抜く力、社会性といった非認知能力も、環境によって決定的な影響を受ける。

ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマンの研究は、この点を科学的に実証した。

ヘックマンが分析したペリー就学前プロジェクトは、1960年代にミシガン州で実施された教育実験だ。

低所得家庭の3-4歳児を対象に、質の高い就学前教育を2年間提供し、40年後まで追跡調査を行った。

結果は驚異的だった。

プログラムを受けた群は、受けなかった群と比較して、40歳時点での年収が中央値で42%高く、持ち家率は37%対28%、逮捕率は36%対55%という差が生じた。

この研究が示すのは、幼少期の環境が、その後の人生全体を左右するという事実だ。

ヘックマンは、教育への投資収益率は就学前が最も高く、年齢が上がるにつれて低下すると結論づけている。

つまり、環境の影響は早ければ早いほど大きく、後から挽回することは極めて困難なのだ。

日本国内でも類似の傾向が確認されている。

ベネッセ教育総合研究所の「子どもの生活と学びに関する親子調査」(2019年)によれば、小学生時代に「家に本がたくさんあった」と回答した群は、そうでない群と比較して、高校卒業後の大学進学率が68.3%対39.7%と大きな差を示した。

本の有無という一見些細な環境要因が、その後の進学行動を左右している。

さらに注目すべきは、親の接し方という「見えない環境」の影響だ。

内閣府の「親と子の生活意識に関する調査」(2011年)では、親から「あなたのことを大切に思っている」と言われた経験が「よくあった」子供は、「全くなかった」子供と比較して、自己肯定感が高く、将来への希望も強い傾向が示された。

具体的には、「自分は価値のある人間だ」と思う割合が56.7%対23.4%、「将来への希望がある」が72.3%対41.2%という顕著な差だ。

環境格差の再生産──「良い環境」を与えられる親の条件

ここまで見てきたデータが示すのは、教育における環境の決定的重要性だ。

しかし、さらに深刻な問題がある。

「良い環境」を子供に与えられる親は、自身も「良い環境」で育った親に限られるという構造的ループだ。

文部科学省の「子供の学習費調査」(2021年)によれば、私立小学校に通う子供の年間学習費総額は約166万円、公立小学校は約35万円だ。

この差は約4.7倍に達する。

さらに中学・高校と進むにつれて格差は拡大し、私立高校の学習費は公立の約2.9倍の約105万円となる。

小学校から高校まで全て私立に通わせれば、12年間で約1,800万円の教育費が必要になる。

この金額を支払える家庭は限られる。

国税庁の「民間給与実態統計調査」(2022年)によれば、年収1,000万円以上の給与所得者は全体の5.0%にすぎない。

つまり、私立一貫教育という「良い環境」を子供に与えられるのは、上位5%の所得層だけだ。

では、その上位5%はどのように形成されるのか。

学歴と生涯年収の関係を示すデータが答えを提供する。独立行政法人労働政策研究・研修機構の「ユースフル労働統計2022」によれば、大学・大学院卒の男性の生涯賃金は約2億7,000万円、高卒は約2億1,000万円だ。

約6,000万円の差がある。

さらに、東京大学、京都大学、早稲田大学などの難関大学卒業者は、平均的な大卒者よりもさらに高い生涯年収を得る傾向がある。

マイナビの調査では、東京大学卒業者の平均年収は約729万円と、全大卒者平均の約503万円を大きく上回る。

ここで連鎖が見えてくる。

高所得の親(多くは難関大学卒)→ 子供に質の高い教育環境を提供 → 子供が難関大学に進学 → 子供が高所得者になる → その子供(孫世代)にも質の高い環境を提供、という世代を超えたループだ。

このループを実証するデータもある。

東京大学社会科学研究所の「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査」では、親の学歴が大卒以上の場合、子供も大卒以上になる確率は66.3%なのに対し、親が中卒の場合は25.7%にとどまる。

2.6倍の差だ。

さらに決定的なのは、親の「文化資本」の継承だ。

フランスの社会学者ピエール・ブルデューが提唱したこの概念は、経済資本だけでなく、価値観、知識、ネットワーク、言語能力といった無形の資産が世代間で継承されることを指す。

ベネッセの調査では、親が「美術館や博物館に連れて行った」「クラシック音楽を聴かせた」といった文化的体験を子供に提供している家庭ほど、子供の学力が高い傾向が確認されている。

問題は、こうした文化的体験を「重要だ」と認識し、実際に子供に提供できるのは、自身もそうした環境で育った親だけだという点だ。

育った環境が貧しく、文化資本を獲得する機会がなかった親は、その重要性を認識することすら困難になる。

これが「無知の再生産」とも呼ばれる現象だ。

環境決定論を別の角度から検証する──地域格差と教育機会

環境の影響は、家庭内だけでなく、居住地域によっても顕在化する。

文部科学省の「全国学力・学習状況調査」(2022年)を都道府県別に見ると、秋田県、石川県、福井県などが上位に位置し、沖縄県、北海道、大阪府などが下位に位置する傾向が続いている。

この地域差の背景には、教育インフラの格差がある。

総務省の「社会教育調査」(2018年)によれば、人口10万人あたりの図書館数は、最も多い山梨県が5.4館なのに対し、最も少ない大阪府は1.3館と4倍以上の差がある。

同様に、公民館数でも長野県は23.4館、東京都は1.8館と約13倍の差だ。

さらに深刻なのは、学習塾や予備校へのアクセスだ。

経済産業省の「特定サービス産業実態調査」によれば、学習塾の事業所数は東京都が3,247、神奈川県が1,738なのに対し、島根県は79、鳥取県は66にとどまる。

人口比で調整しても、首都圏と地方の格差は歴然としている。

この地域格差は、子供が接触できる「ロールモデル」の質と量にも影響する。

都市部の子供は、多様な職業、高学歴者、成功した起業家などに触れる機会が多いが、地方の子供はそうした機会に恵まれない。

キャリア教育の観点から見れば、これも重大な環境格差だ。

興味深いのは、地域移動と学力の関係を示すデータだ。

東京大学の研究チームが行った分析では、中学時代に地方から都市部に転居した生徒は、転居しなかった生徒と比較して、高校での学力が平均で0.3標準偏差分高いことが示された。

これは孟母三遷を現代的に実証するデータと言える。

環境を変えることが、子供の能力を向上させる最も確実な方法なのだ。

しかし、ここでも連鎖の問題が浮上する。

地方から都市部への移住には経済的コストが伴う。住居費、生活費が高額な都市部に移り住めるのは、一定以上の所得がある家庭に限られる。

総務省の「住宅・土地統計調査」(2018年)によれば、東京都の民営借家の平均家賃は月額81,001円で、全国平均の55,695円より45%高い。

つまり、「より良い環境」を求めて移住するという選択肢すら、既に恵まれた環境にいる家庭にしか開かれていないのだ。

教育格差の固定化が社会にもたらす影響

ここまで見てきたように、教育における環境の決定的重要性と、その環境が世代を超えて再生産される構造は、統計的に疑いようがない。

この構造が固定化すれば、社会全体にどのような影響をもたらすのか。

第一に、社会階層の硬直化だ。

OECDの「世代間教育移動性」に関する調査では、日本は親の学歴が子の学歴に与える影響が先進国の中でも比較的大きい国に分類されている。

具体的には、親が大卒でない場合、子が大卒になる確率は約40%だが、親が大卒の場合は約70%に上昇する。

この差は年々拡大傾向にある。

第二に、才能の埋没だ。

経済学者のラジ・チェティらの研究によれば、アメリカでは低所得家庭に生まれた高IQの子供のうち、大学を卒業するのは31%にすぎない。

一方、高所得家庭の低IQの子供の74%が大学を卒業している。

つまり、潜在的な能力があっても環境に恵まれなければ開花しないのだ。

日本でも類似の現象が確認できる。

独立行政法人日本学生支援機構の調査では、大学進学を断念した理由として「経済的理由」を挙げる高校生が約40%に達する。

これは、環境が整えば大学教育を受けられた潜在的な人材が、年間数万人規模で失われていることを意味する。

第三に、社会的不満の蓄積だ。

内閣府の「社会意識に関する世論調査」(2023年)では、「日本の社会は公平か」という問いに対し、「公平でない」と答えた人の割合が65.8%に達し、過去最高を記録した。

特に20代、30代では70%を超える。

この不公平感の背景には、「努力しても環境に恵まれなければ報われない」という認識がある。

実際、同調査で「努力すれば報われる社会だと思うか」という問いには、「思わない」が58.2%と過半数を占めた。

これは社会の活力を損なう深刻な兆候だ。

環境格差による教育機会の不平等が、社会全体の士気を低下させている。

環境決定論を受け入れた上での処方箋

ここまでのデータが示すのは、教育における環境の圧倒的な影響力と、その環境が世代を超えて再生産される構造だ。

この現実を前に、「努力すれば環境を超えられる」という精神論は無力だ。

必要なのは、構造そのものを変革する政策と社会システムだ。

フィンランドの教育システムはその一例だ。

OECDのPISA調査で常に上位に位置するフィンランドでは、家庭の経済状況による学力差が先進国で最も小さい。

その理由は、徹底した教育の無償化と均質化にある。

フィンランドでは、就学前教育から大学まで学費が無料であり、給食、教材、通学費も無償だ。

さらに、学習塾がほとんど存在せず、学校教育だけで完結する仕組みが整っている。

結果として、親の所得や学歴による子供の学力差が最小化されている。

PISA 2018のデータでは、フィンランドの家庭背景による学力差は67ポイントで、OECD平均の89ポイントを大きく下回る。

日本でも、いくつかの試みが始まっている。

大阪市の塾代助成事業では、中学生のいる一定所得以下の家庭に月額1万円の学習塾費用を助成している。

利用率は約50%に達し、参加した生徒の学力向上効果も確認されている。

こういった事例が示すのは、環境を「社会が整える」ことで、家庭環境による格差を縮小できるという可能性だ。

しかし、現実には日本の教育への公的支出は先進国で最低レベルだ。

OECDの「Education at a Glance 2023」によれば、日本のGDPに占める学校教育への公的支出の割合は2.8%で、OECD平均の4.1%を大きく下回り、加盟国中最下位だ。

つまり、環境格差を是正するための社会的投資が圧倒的に不足している。

孟母三遷が2000年前に示した「環境こそが教育の本質」という真理は、現代の統計データによって完璧に実証された。

残された課題は、その環境を個々の家庭の経済力に依存させるのではなく、社会全体で保障する仕組みを構築できるかどうかだ。

親の所得、学歴、文化資本によって子供の未来が決定される社会は、公正とは言えない。

環境決定論を認めることは、諦めではない。

逆に、環境さえ整えられれば、どの子供にも可能性があるという希望でもある。

問題は環境を誰が、どのように整えるかだ。

それは個々の親の責任を超えた、社会全体の課題として認識されるべきだろう。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】