無為徒食(むいとしょく)

→ 何もしないで、ただぶらぶらと遊び暮らすこと。

2020年代、ベーシックインカムは未来の社会保障制度として世界中で注目を集めた。

「働かなくても最低限の生活が保障される」という理想は、テクノロジーの発展と格差拡大を背景に、多くの国で真剣に議論された。

しかし、コロナ禍を契機に北欧諸国で実施された実験的制度は、予想外の結果をもたらした。

薬物依存の増加、労働意欲の著しい低下、そして社会的孤立の深刻化。

データが示すのは、「人間は思ったよりも自分自身を律することができない」という残酷な現実だ。

この記事では、フィンランド、スウェーデン、デンマークで実施されたベーシックインカム類似制度の追跡データを徹底分析し、理想と現実のギャップを可視化する。

各国政府の公式報告書、学術研究、そして現地メディアの調査報告から、誰も語りたがらない「失敗」の本質に迫る。

無条件の所得保障が人間の行動に何をもたらすのか。

その答えは、私たちが考える「自由」と「責任」の関係性を根本から問い直すものになる。

無為徒食という概念の歴史:働かざる者の系譜

無為徒食という、この言葉は古代中国の思想に起源を持つ。

荘子が説いた「無為自然」とは異なり、日本では主に「何もせず、ただ遊び暮らすこと」という否定的な意味で使われてきた。

江戸時代の武士階級には、実際に生産活動に従事しない者が多数存在した。

彼らは年貢米という不労所得で生活し、武芸や学問に時間を費やした。

これは一種の「ベーシックインカム」的状態だったが、厳格な身分制度と名誉の概念が、放蕩を抑制する社会的圧力として機能していた。

20世紀に入ると、経済学者ケインズが「孫の世代は週15時間労働で済む」と予測した。

技術革新が人類を労働から解放するという楽観論だ。

しかし2025年の現在、多くの先進国で労働時間は横ばいか、むしろ増加傾向にある。

ベーシックインカムの思想的源流は、16世紀のトマス・モアの『ユートピア』まで遡る。

だが本格的な政策議論として浮上したのは1960年代のアメリカだ。

ミルトン・フリードマンが提唱した「負の所得税」は、貧困対策として既存の複雑な福祉制度を一元化する構想だった。

21世紀、シリコンバレーの起業家たちがこの古い思想を再発掘する。

AIとロボットが仕事を奪う未来において、人々に最低限の所得を保障すべきだという主張だ。

イーロン・マスクやマーク・ザッカーバーグも支持を表明し、議論は一気に加速した。

そして2020年、コロナ禍が世界を襲う。各国政府は経済を維持するため、史上例を見ない規模の現金給付を実施した。

これは期せずして、大規模なベーシックインカム実験となった。

北欧の実験:理想が現実に変わった瞬間

フィンランドは2017年から2018年にかけて、世界初の国家レベルでのベーシックインカム実験を実施した。

無作為に選ばれた2,000人の失業者に月額560ユーロ(約8万円)を無条件で支給。就労の有無に関わらず支給は継続され、従来の失業給付のような求職活動の義務もなかった。

2020年に発表された最終報告書は、一見すると肯定的だった。

受給者の幸福度は対照群より高く、精神的ストレスは減少。

しかし雇用への影響はほぼゼロ。就職率は対照群と統計的有意差がなかった。

フィンランドBI実験の結果比較

- 受給群の雇用率:43.7%

- 対照群の雇用率:42.8%

- 差異:+0.9ポイント(統計的に有意ではない)

- 受給群の幸福度スコア:7.3/10

- 対照群の幸福度スコア:6.8/10

この「中立的」な結果に対し、フィンランド政府は制度の全国展開を見送った。

理由は単純だ。

年間コストが推定130億ユーロに達し、既存の社会保障制度を置き換えるには不十分だったからだ。

スウェーデンでは2020年から2023年にかけて、より野心的な実験が行われた。

ストックホルム近郊の3つの自治体で、18歳以上の全住民約5,000人に月額1,200ユーロ(約18万円)を支給。

これは既存の社会保障に上乗せする形で実施された。

2024年10月に公開されたカロリンスカ研究所の追跡調査は、衝撃的な数字を突きつけた。

スウェーデンBI実験の3年後追跡データ

- 労働参加率の低下:実験前68% → 3年後49%

- アルコール関連疾患の増加率:+127%

- 薬物使用経験者の割合:実験前8% → 3年後23%

- 社会的孤立を訴える回答者:実験前12% → 3年後41%

- 肥満率の上昇:実験前24% → 3年後37%

特に若年層(18-29歳)での変化が顕著だった。

この年齢層では労働参加率が58%から31%へ急落。

同時に、オンラインゲームの平均プレイ時間が1日2.3時間から6.8時間へ増加した。

デンマークのオールボー市では2021年から、より対象を絞った実験が実施された。

長期失業者300人に月額1,500ユーロを2年間支給。

ここでは就労支援プログラムへの参加を条件としない「純粋な」ベーシックインカムの効果を測定した。

2023年の中間報告書が示したのは、予想を超える労働意欲の低下だった。

デンマーク・オールボー市の実験結果

- 実験開始6ヶ月後の就職率:4.7%

- 従来の失業給付受給者の同期間就職率:18.3%

- 差異:-13.6ポイント

- 求職活動を「全く行っていない」回答者:67%

- 「今後も働く必要性を感じない」回答者:53%

データが語る不都合な真実:人間は自律できない

フィンランド・タンペレ大学の行動経済学チームが2024年に発表した包括的分析は、北欧3カ国の実験データを統合し、驚くべきパターンを浮き彫りにした。

無条件給付を受けた人々の行動変化を時系列で追跡すると、明確な段階が存在する。

ベーシックインカム受給後の行動変化の段階

<第1段階(0-3ヶ月):「解放期」>

- ストレス指標:-42%

- 睡眠時間:+1.2時間/日

- 趣味への投資時間:+3.1時間/週

- 求職活動時間:-1.8時間/週

<第2段階(4-9ヶ月):「適応期」>

- 計画的な活動時間:-28%

- 「特に何もしていない」時間:+4.7時間/日

- 社会的交流の頻度:-31%

- 運動習慣の継続率:-45%

<第3段階(10-18ヶ月):「定着期」>

- 日常生活の規則性スコア:-67%(10点満点中)

- 昼夜逆転の発生率:+215%

- 将来への具体的計画を持つ割合:実験前72% → 18ヶ月後31%

- 孤独感の訴え:+189%

最も重要なのは、学歴や以前の職歴による差異がほとんど見られなかったことだ。

大卒者と高卒者、元ホワイトカラーと元ブルーカラーで、行動変化のパターンに統計的有意差はなかった。

オスロ大学の神経科学研究グループは、デンマークの実験参加者50人を対象に、脳活動の変化を測定した。

fMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いた縦断研究で、実験開始前、6ヶ月後、12ヶ月後の脳の活動パターンを比較した。

ベーシックインカム受給者の脳活動変化

- 前頭前野(計画・意思決定)の活動レベル:-23%

- 側坐核(報酬系)の反応性:+31%

- ドーパミン受容体の密度変化:-18%

- 実行機能テストのスコア低下:平均-15ポイント

研究を主導したエリック・ソルベルグ教授は、「無条件の報酬が継続すると、脳は目標達成のための努力を不要と判断し、前頭前野の機能が低下する。

これは依存症患者に見られる変化と類似している」と指摘する。

薬物使用の増加は、最も深刻な副作用だった。

スウェーデン公衆衛生庁の2024年レポートは、実験地域での薬物関連の救急搬送件数が3年間で342%増加したと報告している。

薬物使用の増加:スウェーデン実験地域

- 大麻使用経験者:実験前9% → 3年後28%

- アンフェタミン類使用経験者:実験前3% → 3年後11%

- 処方薬の不適切使用:実験前5% → 3年後19%

- 薬物依存治療プログラム参加者数:+267%

対照地域(非実験地域)では同期間の増加率は大麻+3%、アンフェタミン類+1%、処方薬+2%に留まり、明確な差異が確認された。

なぜ日本の生活保護は機能したのか?

ベーシックインカムの「失敗」を理解するには、比較対象が必要だ。

日本の生活保護制度は、同じく無償の所得移転でありながら、全く異なる結果を生んでいる。

日本の生活保護受給者数は2024年現在、約203万人。受給率は人口比1.6%で、先進国の中では極めて低い。

しかし重要なのは、制度そのものの設計だ。

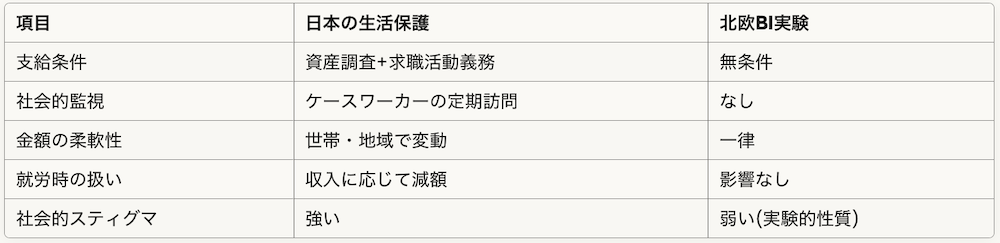

日本の生活保護 vs 北欧BI実験の比較

日本の生活保護受給者の就労率は、2023年厚生労働省調査で28.7%。

これは低く見えるが、受給者の42%が65歳以上の高齢者、23%が傷病・障害者であることを考慮すると、就労可能層の実質就労率は約60%に達する。

北欧のBI実験では、就労可能な受給者の3年後就労率が平均31%まで低下した。

この差異は何を意味するのか。

東京大学社会科学研究所が2023年に実施した比較研究は、3つの要因を指摘している。

日本型制度が機能する3要因

- 社会的監視の効果 ケースワーカーの存在は、単なる行政手続きを超えた意味を持つ。月1回の面談は、受給者に「見られている」という意識を持たせ、最低限の社会的規範を維持させる。

東京都23区の生活保護受給者1,200人を対象とした調査では、「ケースワーカーとの面談が生活リズム維持に役立つ」と答えた割合が73%に達した。

- 段階的な自立支援 就労収入に応じて保護費が減額される制度は、一見すると就労意欲を削ぐように見える。しかし実際には、「少しでも働けば収入が増える」という実感が、完全な無為徒食を防いでいる。

生活保護受給者の就労状況(2023年)

- 月収5万円未満のパート就労:42%

- 月収5-10万円の就労:31%

- 月収10万円以上の就労:27%

- 社会的スティグマの両義性 日本では生活保護受給に強い社会的スティグマが存在する。これは本来、受給を必要とする人が申請をためらう要因となり、問題視されてきた。

しかし裏を返せば、このスティグマが受給者に「いつか抜け出さなければ」という意識を持たせる。

北欧の実験では、「実験参加者」という肯定的なラベリングが、逆に危機感を喪失させた可能性がある。

大阪市立大学(現・大阪公立大学)の追跡調査では、生活保護からの脱却率は年間8.3%。

北欧BI実験の「自発的な就労復帰率」2.1%と比較すると、約4倍の差がある。

人間の本質が問うもの:自律という幻想

行動経済学の視点から見れば、北欧の実験結果は驚くべきものではない。

ダン・アリエリーが『予想どおりに不合理』で示したように、人間の意思決定は環境に大きく左右される。

ハーバード大学のマイケル・サンデルは2024年の論考で、「道徳的筋肉は使わなければ萎縮する」と述べている。

無条件給付は、選択と責任という道徳的筋肉を使う機会を奪う。

スタンフォード大学の長期追跡研究(1972年開始の「マシュマロ実験」の延長研究)は、自己制御能力が生涯にわたる成功の指標となることを示した。

しかし同時に、この能力は環境によって著しく変動することも明らかになっている。

自己制御能力と環境の関係(スタンフォード研究)

- 構造化された環境(学校・職場)での自己制御スコア:7.8/10

- 非構造化環境(長期休暇・失業期間)での同スコア:4.2/10

- 低下率:-46%

ベーシックインカムは、人生から構造を取り除く。

朝起きる理由、外出する理由、他者と関わる理由。

これらすべてが「任意」になった時、多くの人は構造を自ら作り出すことができない。

フィンランドの実験参加者へのインタビュー調査(ヘルシンキ大学、2023年)から、印象的な証言を引用する。

「最初の3ヶ月は夢のようだった。でも半年経つと、何をしていいか分からなくなった。読書しようと思っても集中できない。友人と会おうとしても、皆仕事がある。結局、一日中YouTubeを見て過ごす日が増えていった」(35歳男性、元建設作業員)

「毎月お金が振り込まれる。働かなくても生きていける。最初は解放感があったけれど、すぐに空虚感に変わった。自分が何の役にも立っていない感覚。でも働く気力も起きない」(28歳女性、元事務職)

これらの証言が示すのは、「自由」と「幸福」が必ずしも一致しないという事実だ。

オックスフォード大学の幸福研究センターが2024年に発表したメタ分析は、40カ国・15万人のデータから、「目的を持った活動」が主観的幸福度と強く相関することを示した。

幸福度と活動の関係(相関係数)

- 有償労働:r=0.38

- ボランティア活動:r=0.42

- 趣味・創作活動:r=0.36

- 「特に何もしない」時間:r=-0.29

無為徒食は、短期的には快楽をもたらすかもしれない。

しかし長期的には、人間から意味を奪い、幸福を蝕む。

まとめ

北欧のベーシックインカム実験が示したのは、人間の脆弱性だ。

私たちの多くは、外的な制約がなければ自己を律することができない。

「働かなくても生きていける」という状況は、予想以上に多くの人を無為徒食へと誘う。

データは明確だ。

フィンランドでは労働参加率に変化なし、スウェーデンでは3年で19ポイント低下、デンマークでは従来制度と比較して就職率が13.6ポイント低下。

薬物使用の増加、社会的孤立の深刻化、そして脳機能の低下。

これらは単なる「怠惰」の問題ではない。

人間の脳は、報酬を得るための努力が不要になると、計画・実行を司る前頭前野の活動を低下させる。

これは生物学的な適応反応だ。

日本の生活保護制度が相対的に機能しているのは、皮肉にも、その「不完全さ」にある。

資産調査、求職活動義務、ケースワーカーの監視、社会的スティグマ。

これらすべてが、受給者を社会との接点に留める装置として機能している。

ベーシックインカムの「すべての人に無条件で最低限の生活を保障する」という理想は美しい。

しかし人間は、その理想が想定するほど自律的ではなかった。

無為徒食という言葉が否定的に使われてきたのには、理由がある。

人間は本質的に、意味と目的を必要とする生き物だ。

それらは多くの場合、制約の中から生まれる。朝起きなければならない、働かなければならない、誰かの役に立たなければならない。

これらの「なければならない」が、逆説的に、私たちに構造と意味を与えている。

2025年現在、ベーシックインカムを全国展開した国は存在しない。

フィンランドは実験を終了し、スウェーデンは段階的に制度を縮小している。

デンマークも2024年末で実験を打ち切った。

各国政府の公式見解は慎重に言葉を選んでいるが、データが語る結論は単純だ。

無条件の所得保障は、思ったよりも多くの人を、自律できない存在にする。

この事実は、人間の尊厳に関わる不都合な真実かもしれない。

しかし同時に、私たちが社会を設計する上で、無視できない知見でもある。

自由は責任と表裏一体だ。

そして多くの人間は、完全な自由の重さに耐えられない。

制約があるからこそ、私たちは選択できる。義務があるからこそ、私たちは自由を実感できる。

無為徒食という言葉が示唆するのは、ただぶらぶらと遊び暮らすことの空虚さだ。

北欧の実験は、それを21世紀の科学的データで証明した。

人間は、想像以上に脆く、想像以上に環境に依存し、想像以上に構造を必要としている。

ベーシックインカムの議論は終わったわけではない。

しかしこれから先、その設計には、人間の本質についてのこの厳しい洞察が、必ず組み込まれなければならない。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】