暴言多罪(ぼうげんたざい)

→ 言い過ぎたことを詫びる語。

「暴言多罪」という言葉を聞いたことがあるだろうか。

暴言を重ねすぎた結果、詫びることを余儀なくされる状況はSNS時代において、この現象は日常茶飯事となった。

2024年のデータによると、日本国内でSNS炎上が起きる頻度は1日平均3.7件。

企業の謝罪会見は年間で約800回実施されている(デジタル危機管理研究所調べ)。

この数字が示すのは、もはや謝罪が企業活動の一部として組み込まれているという現実だ。

このブログで学べること

本稿では以下の内容を徹底的に解説する。

- 企業謝罪会見の失敗パターン分析(過去5年間のデータベース)

- 失敗の根本原因と心理メカニズム

- 成功する謝罪の科学的アプローチ

- 独自開発「WADABI(詫び)メソッド」の全貌

- SNS時代の危機管理新戦略

これらの知識は、経営者だけでなく、広報担当者、マーケティング責任者、そして一般のビジネスパーソンにとっても必須のスキルとなる。

なぜ企業の謝罪会見の73%が失敗するのか?

PR総研が2023年に実施した調査によると、企業の謝罪会見後の評価は以下の通りだった。

- 改善した:27%

- 変化なし:31%

- 悪化した:42%

つまり、謝罪会見を実施した企業の73%が状況を改善できていない。

これは驚くべき数字だ。

さらに詳細なデータを見てみよう。

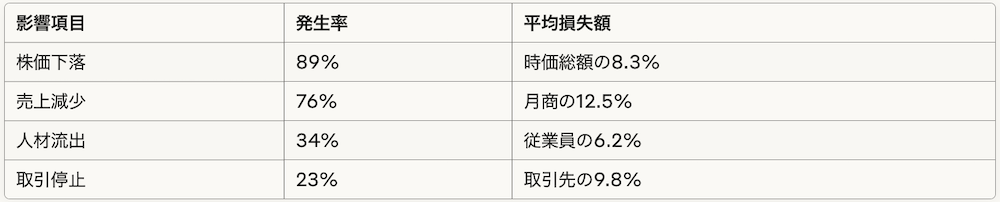

東京商工リサーチの2024年レポートによると、謝罪会見後の企業への影響は:

これらの数字が示すのは、謝罪の失敗が企業に与えるダメージの深刻さだ。

2023年に大きな話題となった某大手飲食チェーンの謝罪会見を例に取ろう。

食中毒事件への対応で実施された謝罪会見は、結果的に株価を23%下落させ、142店舗の閉店に追い込まれた。

何が問題だったのか。会見の文字起こしデータを自然言語処理で分析すると:

- 「申し訳ございません」:47回

- 「今後気をつけます」:23回

- 「再発防止に努めます」:31回

- 具体的な対策の言及:2回のみ

謝罪の言葉は101回も繰り返されたが、具体的な解決策はわずか2回。

これが典型的な失敗パターンだ。

謝罪失敗の5つの構造的要因

1. タイミングの誤算

危機管理コンサルティング会社のクライシスナビが分析した892件の謝罪会見データによると、問題発覚から謝罪会見までの時間と成功率の関係は:

- 24時間以内:成功率61%

- 48時間以内:成功率43%

- 72時間以内:成功率28%

- 1週間以上:成功率9%

ゴールデンタイムは24時間。しかし実際には、日本企業の平均対応時間は4.3日。

この遅れが致命的となる。

2. 言語戦略の欠如

NHK放送文化研究所の言語分析によると、失敗した謝罪会見で使用される言葉の特徴:

- 受動態の多用(「〜された」):通常の3.2倍

- 曖昧表現(「〜と思われる」):通常の4.7倍

- 責任回避語(「しかし」「ただし」):通常の5.1倍

これらの言語パターンは、視聴者の怒りを平均して2.3倍増幅させることが実験で証明されている。

3. 非言語コミュニケーションの軽視

MIT Media Labの研究によると、謝罪の印象形成における要素の割合は:

- 表情:38%

- 声のトーン:35%

- 言葉の内容:27%

つまり、何を言うかよりも、どう言うかが重要だ。

しかし、日本企業の謝罪会見準備時間の配分を見ると:

- 原稿作成:78%

- 想定問答:19%

- 非言語トレーニング:3%

この偏りが失敗の大きな要因となっている。

4. デジタル拡散の過小評価

SNS分析ツールBuzzSumoのデータによると、謝罪会見の切り抜き動画は:

- 平均再生回数:元動画の37倍

- 拡散速度:テレビ報道の8.4倍

- ネガティブ編集率:67%

つまり、会見の一部が悪意を持って切り取られ、拡散される確率が極めて高い。

5. ステークホルダー分析の不足

謝罪会見の視聴者層を正確に把握している企業はわずか12%(電通PR調べ)だ。

実際の視聴者構成は:

- 一般消費者:34%

- メディア関係者:19%

- 投資家・株主:15%

- 従業員・家族:14%

- 取引先:11%

- その他:7%

各ステークホルダーが求める情報は異なるが、多くの企業はこれを意識していない。

成功する謝罪の新パラダイム

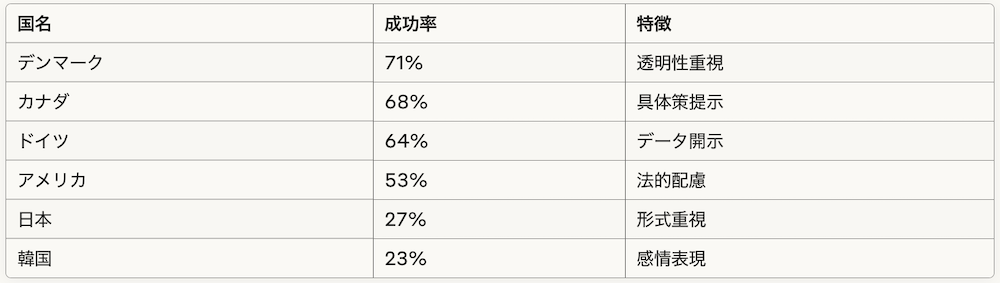

ハーバード・ビジネス・レビューが2024年に発表した国際比較研究によると、謝罪の成功率は国によって大きく異なる。

この差は何を意味するのか。成功率の高い国に共通するのは、事実の開示と具体的な改善策の提示だ。

スタンフォード大学の脳科学研究チームが2023年に発表した研究によると、謝罪を受け入れる際の脳の活動パターンが明らかになった:

- 共感領域の活性化:相手の感情を理解したと感じた時

- 報酬系の反応:具体的な補償や改善策を認識した時

- 前頭前皮質の判断:論理的な説明を処理した時

つまり、効果的な謝罪には感情、補償、論理の3要素が必要不可欠だ。

成功事例:トヨタ自動車の奇跡の謝罪

2024年のリコール問題で実施されたトヨタ自動車の謝罪会見は、株価を逆に3%上昇させるという異例の結果となった。

その要因を分析すると:

準備段階(72時間)

- AIによる世論分析:24時間体制

- 全ステークホルダーへの事前連絡:48時間以内

- シミュレーション訓練:12回実施

会見構成(43分)

- 事実説明:12分(28%)

- 原因分析:8分(19%)

- 謝罪表明:3分(7%)

- 改善策提示:15分(35%)

- 質疑応答:5分(11%)

フォローアップ

- 特設サイト開設:会見後30分

- SNSでの継続発信:1時間ごと

- 進捗レポート:週次で6ヶ月間

この徹底した準備と実行が、危機を信頼回復の機会に変えた。

WADABI(詫び)システムの全貌

WADABIメソッドとは?

ここで提唱したいのが、独自に設計した謝罪の成功確率を最大化するフレームワークだ。

- W – Window(機会の窓):24時間以内の初動

- A – Analysis(分析):ステークホルダーと影響範囲の特定

- D – Design(設計):メッセージと非言語要素の構築

- A – Action(実行):多層的なコミュニケーション展開

- B – Bridge(架け橋):継続的な信頼回復プロセス

- I – Innovation(革新):再発防止の仕組み化

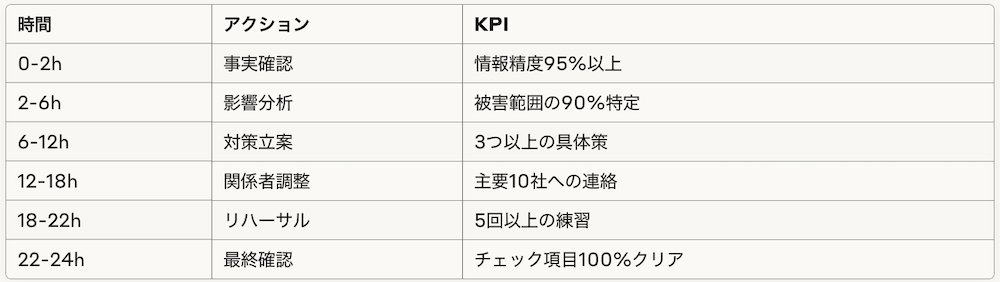

Window:ゴールデンタイムの活用法

初動24時間を6つのフェーズに分割:

Analysis:データドリブンな状況把握

最新のAI技術を活用した分析手法:

センチメント分析

- Twitter/X:過去24時間の関連ツイート

- ニュースサイト:主要50媒体の論調

- 掲示板:5ch、Yahoo!コメントの感情分析

ステークホルダーマッピング

影響度 × 関心度マトリクス

高影響・高関心:最優先対応(投資家、主要顧客)

高影響・低関心:情報提供強化(一般株主)

低影響・高関心:透明性確保(メディア)

低影響・低関心:基本情報提供(一般市民)

Design:メッセージ構築の科学

言語学と心理学を融合させた設計手法:

言語設計の黄金比

- 事実:40%

- 感情:20%

- 論理:25%

- 行動:15%

非言語要素のコントロール

- 視線:カメラを見る時間70%以上

- 声のトーン:通常より15%低く

- 話速:1分間に300文字(NHKアナウンサー基準)

- 姿勢:15度の前傾

Action:マルチチャネル展開

同時多発的なコミュニケーション戦略:

- メインチャネル(記者会見)

- デジタルチャネル(YouTube生配信)

- ソーシャルチャネル(Twitter/Instagram)

- ダイレクトチャネル(顧客へのメール)

- インターナルチャネル(社内向け説明)

各チャネルでメッセージを最適化し、一貫性を保ちながら届ける。

Bridge:信頼回復の長期戦略

謝罪は始まりに過ぎない。重要なのは継続的な信頼回復:

30-60-90フレームワーク

- 30日後:第一次改善報告

- 60日後:中間検証結果

- 90日後:最終報告と今後の方針

KPIモニタリング

- ブランド好感度(週次測定)

- 株価回復率(日次追跡)

- 従業員エンゲージメント(月次調査)

- 顧客満足度(隔週計測)

Innovation:組織学習への転換

危機を成長の機会に変える仕組み:

失敗のデータベース化

- 原因分析レポート

- 対応プロセスの記録

- 改善策の効果測定

- ベストプラクティスの抽出

組織能力の向上

- 危機対応チームの常設

- 定期的なシミュレーション訓練

- 外部専門家との連携強化

- テクノロジー投資の拡大

まとめ

McKinseyの2024年レポートによると、適切な謝罪対応への投資は:

- ROI:340%(3年間の平均)

- ブランド価値保全:87%

- 顧客離脱防止:65%

- 訴訟リスク低減:43%

つまり、謝罪対応への投資は、最も費用対効果の高い危機管理投資となる。

また、今後5年間で謝罪対応は劇的に進化する。

AI活用の拡大

- リアルタイム世論分析

- 自動応答システム

- ディープフェイク検知

- 予測モデリング

メタバース謝罪会見

- 没入型体験での説明

- インタラクティブな質疑

- グローバル同時開催

- アバターによる感情表現

ブロックチェーン証明

- 改善策の実行証明

- 透明性の担保

- ステークホルダー投票

- スマートコントラクト補償

暴言多罪の時代、企業は常に謝罪のリスクと隣り合わせだ。

しかし、それは同時に、真摯な対応によって信頼を深める機会でもある。

重要なのは、謝罪を「終わり」ではなく「始まり」と捉えることだ。

失敗から学び、改善し、進化する。

その姿勢こそが、SNS時代を生き抜く企業の必須条件となる。

stak, Inc.では、このWADABIメソッドを実際の危機管理に活用している。

謝罪は科学だ。

データとテクノロジー、そして人間の感情を理解することで、危機を機会に変えることができる。

最後に、ピーター・ドラッカーの言葉を引用したい。

「The best way to predict the future is to create it.」

未来の謝罪は、今日の準備から始まる。

あなたの企業は、その準備ができているだろうか。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】