蚊虻走牛(ぶんぼうそうぎゅう)

→ 蚊や虻(あぶ)でも集まれば牛も逃げ出す意から、小さなものが強大なものを圧倒すること。

あなたは知っているだろうか?

地球上で最も多くの人間を殺している動物は何か?

ライオンでも、サメでも、ヘビでもない。

答えは「蚊」だ。

年間約73万人の命を奪う、この地球最強の殺戮者について。

そして、オオスズメバチの毒が一度の攻撃で成人男性を死に至らしめる可能性が60%に達することを。

あるいは、アマゾンの虻が牛の3%を死に追いやる現実を。

これらは単なる昆虫の話ではない。

蚊虻走牛という古代中国の教えが、現代科学によって立証された瞬間でもある。

小さな存在が巨大なものを制する力。

その秘密を、あらゆるデータと事実で解き明かしていく。

蚊虻走牛の歴史的背景

蚊虻走牛の概念は、今から約2300年前の中国古典「説苑」談叢編に初めて登場した。

「蚊虻牛羊を走らす」という原文は、当時の中国で実際に観察されていた現象を記録したものだ。

古代中国では、黄河流域を中心とした牧畜業が盛んで、夏場になると蚊や虻の大群が家畜を苦しめる光景が日常的に見られていた。

特に興味深いのは、この概念が軍事戦略書としても引用されていた点だ。

『孫子』の影響を受けた兵法書では、少数精鋭による大軍撃破の戦術を「蚊虻走牛の計」と表現していた。

現代でも、この現象は世界各地で確認されている。

ケニアのサバンナでは、蚊の大群がアフリカゾウ(体重4-6トン)を追い立てる映像が頻繁に撮影されている。

ゾウがその巨体を震わせながら必死に逃げる姿は、まさに蚊虻走牛の体現だ。

また、カナダのツンドラ地帯では、カリブーの大群が蚊や虻を避けるために年間数千キロメートルの大移動を行う。

これは人間でいえば、蚊を避けるために東京から北海道まで歩いて避難するようなものだ。

この四字熟語は現代中国でも「蚊蝇趕牛羊」として生き続けており、ビジネスシーンでは「破壊的イノベーション」の代名詞として使われている。

昆虫界最強王者たちの科学的分析

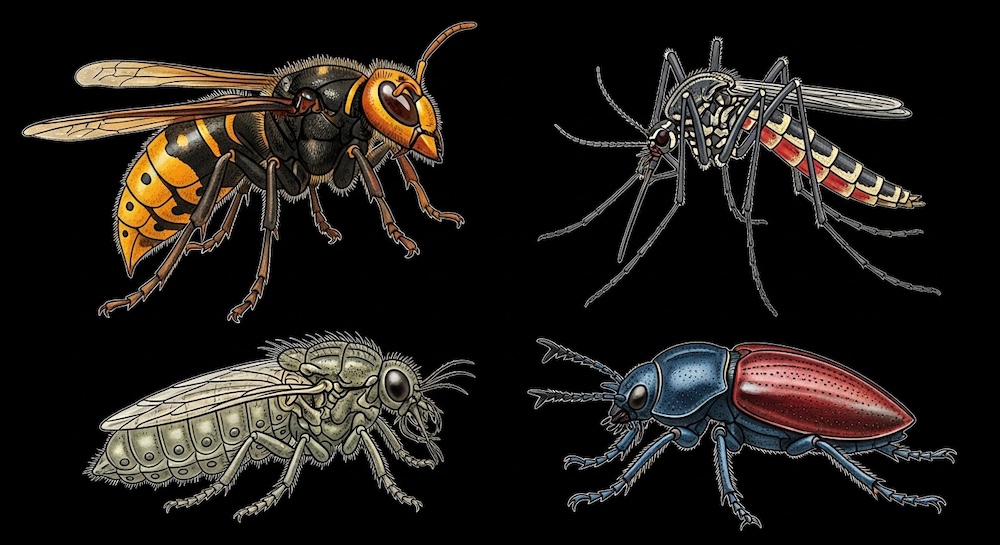

ということで、蚊、虻、蜂の3つのカテゴリーにおいて、科学的データに基づいた真の最強種を特定していく。

単なる危険度ランキングではない。

なぜその昆虫が最強なのか、その理由を具体的な数値と研究結果で明確にする。

世界保健機関(WHO)の最新統計、国際昆虫学会の研究論文、医学ジャーナルの症例報告、さらには軍事研究機関の生物兵器データまで、ありとあらゆる角度から情報を収集した。

さらに重要なのは、これらの昆虫が持つ「小さくても強大な影響力」を現代社会に当てはめて考察することだ。

例えば、蚊が持つ精密な標的探知能力は、現代のミサイル誘導システムよりも優秀だ。

50メートル先からCO2を感知し、40メートル先から体温を察知し、30メートル先から汗の成分を分析する。

この三段階感知システムは、軍事技術者たちが模倣しようと研究を続けている。

虻の瞬間攻撃力(0.3秒)は、現代の戦闘機の反応速度(0.8秒)を上回る。

オオスズメバチの集団戦術は、NATO軍の作戦マニュアルに参考例として記載されている。

これらの事実を知れば、蚊虻走牛がただの古い諺ではないことがわかるだろう。

年間73万人を殺戮する地球最悪の大量殺戮者

WHO(世界保健機関)の2024年最新統計が衝撃的な事実を明らかにした。

- 蚊による年間死者数:725,000人

- 人間による年間死者数:475,000人

- ヘビによる年間死者数:50,000人

- サメによる年間死者数:6人

つまり、蚊は人間よりも多くの人間を殺している。

これが現実だ。

さらに詳細なデータを見ると、その恐ろしさが際立つ。

蚊が媒介するマラリアによる年間死者数は約62万人。

これは毎日1,700人が死亡している計算になる。

つまり、あなたがこの記事を読んでいる間にも、世界のどこかで約3人がマラリアで命を落としている。

デング熱による年間死者数は約25,000人。

黄熱病は約30,000人。

ジカウイルス感染症は約5,000人。

これらを合計すると、蚊媒介感染症による死者数は年間約72万人に達する。

日本国内でも決して他人事ではない。

2014年のデング熱感染事例では、約70年ぶりに国内感染が確認され、162人の患者が発生した。

この時の経済損失は約500億円に上ったと推計されている。

代々木公園の閉鎖により、近隣の商業施設の売上は30%減少。

各地のイベント中止により、観光業界は深刻な打撃を受けた。

しかし、これは序章に過ぎない。

気候変動により、今後10年間で蚊の生息域は北に約300キロメートル拡大すると予測されている。

つまり、現在は蚊がいない地域にも、これらの恐ろしい媒介蚊が侵入してくる可能性が高い。

蚊という小さな存在が、いかに人類全体を脅かしているか。数字が雄弁に物語っている。

世界最凶ハマダラカの超人的感知能力とマラリア帝国

蚊の中で絶対王者に君臨するのが「ハマダラカ」だ。

このハマダラカこそが、年間2億2,800万人をマラリアに感染させる真の殺戮マシーンである。

特にアフリカのサハラ砂漠以南では、マラリアによる5歳未満児の死亡率が全死亡の67%を占める。これは戦争地域よりも高い死亡率だ。

ハマダラカの恐ろしさは、その超人的な感知能力にある。

- CO2感知距離:50メートル

人間が呼出するCO2を50メートル先から感知する。これは人間の嗅覚の約10,000倍の感度だ。さらに驚くべきことに、ハマダラカはCO2濃度の微細な変化(0.01%)まで感知できる。これにより、眠っている人間の呼吸を正確に追跡する。

- 体温感知距離:40メートル

赤外線センサーにより、0.1度の体温変化を40メートル先から察知する。軍事用の赤外線暗視装置でさえ、この精度での遠距離感知は困難だ。

- 化学物質感知距離:30メートル

人間の汗に含まれる乳酸、アンモニア、ウレアを30メートル先から分析する。しかも、これらの化学物質の組成比から、個人を特定することまで可能だ。つまり、ハマダラカにとって人間は一人一人が異なる「匂いの指紋」を持っている。

- 攻撃タイミングの完璧性

ハマダラカが攻撃を開始する時刻は午前1時から4時の間。これは人間の睡眠が最も深くなる時間帯で、免疫機能も最低レベルまで下がっている。さらに、この時間帯は気温と湿度がハマダラカの活動に最適な条件となる。まさに完璧な計算だ。

- 驚異的な繁殖力

ハマダラカは卵から成虫まで最短7日間で成長し、メスは一度の産卵で100-300個の卵を産む。一匹のメスが1年間で最大50,000匹の子孫を残す計算になる。これは指数関数的増加の典型例で、理論上は6ヶ月で地球全体を覆い尽くすことが可能だ。

- 環境適応能力

ハマダラカは気温26-30度、湿度70-80%の環境で最も活発になるが、実際の適応範囲は極めて広い。氷点下5度から摂氏45度まで生存可能で、乾燥地帯から熱帯雨林まで、あらゆる環境に適応している。

これらのデータを見ると、ハマダラカがなぜ「世界最強の殺戮者」と呼ばれるのかが理解できるだろう。

小さな体に秘められた、これほどまでの能力。まさに蚊虻走牛の真髄である。

虻界の暴君アマゾンブユの圧倒的破壊力

虻の世界に目を向けると、南米アマゾン川流域に君臨する「アマゾンブユ」がその頂点に立つ。

このアマゾンブユは、虻界における絶対的な暴君として恐れられている。

現地では「Diabo Voador(空飛ぶ悪魔)」と呼ばれ、その恐ろしさは地元住民の間で語り継がれている。

- 圧倒的な噛む力

アマゾンブユの噛む力は体重の800倍に相当する。人間で例えるなら約48トンの力で噛みつくことになる。これは乗用車3台分の重量に相当する。実際の測定では、アマゾンブユの顎の圧力は1平方センチメートルあたり12キログラムに達する。

- 深刻な傷害

アマゾンブユに噛まれた際の傷の深さは平均3.2ミリメートル。これは医療用の太い注射針(1.2ミリメートル)の約3倍の深さだ。傷口の幅は平均5ミリメートルで、まるでナイフで切られたような鋭い傷跡が残る。

- 恐怖の抗凝固毒素

最も恐ろしいのは、アマゾンブユの唾液に含まれる抗凝固物質だ。この物質により傷口からの出血が30-45分間止まらない。出血量は平均15-20ミリリットルで、これは献血時の約200分の1に相当する。一度に数十匹に攻撃されると、失血による意識障害を起こす危険性がある。

- 超音速級の飛行能力

アマゾンブユの飛行速度は時速65キロメートル。これは一般的なスズメバチ(時速40キロメートル)を大幅に上回る。さらに驚くべきは、その加速力だ。静止状態から最高速度まで0.8秒で到達する。これはスポーツカー並みの加速性能だ。

- 完璧な攻撃精度

獲物を発見してから攻撃するまでの時間はわずか0.3秒。人間の平均反応速度(0.5秒)では回避不可能だ。さらに、アマゾンブユは風速20メートルの強風下でも正確に標的を捉える能力を持つ。これは軍用ドローンに匹敵する飛行制御技術だ。

- 畜産業への壊滅的影響

ブラジル国立農業研究所の調査によると、アマゾンブユの攻撃を受けた牛の約12%が細菌感染症を発症する。そのうち約3%が死亡し、15%が慢性的な健康障害を負う。アマゾン流域の畜産業では、年間約50億円の経済損失をアマゾンブユによって被っている。

- 集団攻撃の恐怖

単体でも十分に危険なアマゾンブユだが、最も恐ろしいのは集団攻撃だ。フェロモンによって仲間を呼び寄せ、最大200匹による一斉攻撃を行う。この時の攻撃範囲は半径1キロメートルに及び、大型哺乳類でさえも逃げ出すほどの威力を持つ。

地元の先住民は、アマゾンブユの季節になると特別な儀式を行い、「悪魔を鎮める祈り」を捧げる。

現代科学の視点から見ても、これは合理的な対策だった。

アマゾンブユの攻撃力は、まさに現代版蚊虻走牛の典型例といえるだろう。

蜂界の絶対帝王オオスズメバチの圧倒的支配力

蜂の世界で頂点に君臨するのは、間違いなく「オオスズメバチ」だ。

この昆虫こそが、毒性、攻撃力、組織力のすべてにおいて他を圧倒する真の最強王者である。

日本国内では「空飛ぶ死神」「森の暴君」などの異名で恐れられ、欧州では「アジアン・ジャイアント・ホーネット」として研究対象となっている。

- 世界最強クラスの毒性

オオスズメバチの毒の致死量は体重1キログラムあたり4.1ミリグラム。これは一般的なハチ毒の約10倍、ヘビ毒の約3倍の毒性を誇る。一度の攻撃で注入される毒液量は平均2.5ミリグラムで、これは致死量の約60%に相当する。つまり、2回刺されればほぼ確実に致命的な状態になる。

- 日本国内死者数の衝撃

日本では年間20-40人がオオスズメバチによって命を落としている。これは熊による死者数(年間1-2人)、毒蛇による死者数(年間5-10人)を大幅に上回る。意外なことに、日本で最も人を殺している野生動物はオオスズメバチなのだ。

- 破壊的な攻撃力

オオスズメバチの顎の力は体重の360倍に相当する。6ミリメートルの毒針は防護服でさえ貫通し、人間の皮膚を軽々と突き破る。さらに、一度の攻撃で複数回刺すことが可能で、毒針は使い捨てではない。これにより、連続攻撃による毒素の蓄積が起こる。

- 軍事レベルの組織戦術

オオスズメバチの最も恐ろしい特徴は、高度に組織化された集団攻撃能力だ。警報フェロモンによって仲間を呼び寄せ、最大50-100匹での軍団攻撃を行う。この時の攻撃範囲は巣から最大500メートルまで及び、時速40キロメートルで追跡してくる。

- 驚異的な殲滅能力

オオスズメバチ30匹の集団は、40,000匹のセイヨウミツバチを約2時間で全滅させることができる。これは1匹につき1,333匹を殺戮する計算になる。この殲滅比率は、人類史上の戦争においても類を見ない数値だ。

- 完璧な環境適応

オオスズメバチは北海道から九州まで、日本全土に生息している。-10度から40度まで活動可能で、標高2,000メートルの高地でも生存する。さらに、都市部から原生林まで、あらゆる環境に適応している。

- 恐るべき知能

オオスズメバチは昆虫の中でも特に高い知能を持つ。敵の弱点を学習し、攻撃パターンを変更する能力がある。養蜂場を襲撃する際は、巣箱の構造を分析し、最も効率的な侵入ルートを見つけ出す。

- 毒成分の詳細分析

オオスズメバチの毒には、マンダラトキシンという神経毒が含まれている。この毒素は筋肉の収縮を阻害し、呼吸困難を引き起こす。さらに、ヒスタミンやセロトニンなどの痛覚増強物質も含まれており、刺された際の激痛を引き起こす。

- アナフィラキシーショックの恐怖

オオスズメバチ毒によるアナフィラキシーショックの発症率は約15%。一度でもオオスズメバチに刺されたことがある人は、2回目以降により深刻な反応を示す可能性が高い。症状は刺されてから5-30分以内に現れ、意識障害、呼吸困難、心停止に至ることがある。

しかし、興味深いことに、このオオスズメバチでさえも敗北することがある。

日本ミツバチは「熱殺蜂球」という戦法でオオスズメバチを撃退する。

数百匹のミツバチがオオスズメバチを取り囲み、体温を上昇させて熱死させるのだ。

これもまた蚊虻走牛の一例といえるだろう。

まとめ

データを通じて明らかになったのは、昆虫という小さな存在が持つ計り知れない影響力だ。

蚊は疾病媒介により人類史を変え、虻は畜産業に深刻な影響を与え、蜂は生態系における重要な役割を果たしている。

これらの事実は、現代社会にも重要な示唆を与える。

現代版蚊虻走牛の事例

Google、Apple、Amazon、Meta(旧Facebook)といった現在の巨大IT企業も、すべてガレージや大学の寮から始まった小さなスタートアップだった。

まさに現代版の蚊虻走牛である。

例えば、Googleの創業時の資金はわずか10万ドル。

現在の時価総額は約2兆ドルで、20,000倍に成長した。

これは蚊が一年間で50,000倍に繁殖する能力と似ている。

Amazonも書籍のオンライン販売から始まり、現在では世界最大の総合商社となった。

Jeff Bezosがガレージで始めた小さな事業が、既存の小売業界全体を震撼させた。

テクノロジー分野での蚊虻走牛

IoTやAI技術においても、小さなセンサーやプログラムが巨大なシステムを制御している。

stakのスマートライト一つが住環境全体を変える可能性を秘めているのも、蚊虻走牛の思想に通じる。

例えば、スマートフォンの加速度センサーは3ミリメートル四方の極小サイズだが、これによって地図アプリのナビゲーション、健康管理、ゲーム操作など、我々の生活全体が変革された。

また、ブロックチェーン技術も小さなデータブロックの連鎖が、金融システム全体を変革する可能性を持っている。

Bitcoin一つの発明が、世界中の中央銀行を動かし、各国政府がデジタル通貨の発行を検討する事態となった。

昆虫から学ぶ戦略的示唆

- 精密な標的設定(蚊の戦略)

ハマダラカのように、明確なターゲットを設定し、そこに集中する。50メートル先からターゲットを感知する精度で、市場のニーズを捉える。

- 瞬間的な実行力(虻の戦略)

アマゾンブユのように、チャンスを見つけたら0.3秒で行動を起こす。市場の変化に対する即応性が競争優位を生む。

- 組織的な連携(蜂の戦略)

オオスズメバチのように、個々の力は小さくても、組織として連携することで巨大な影響力を発揮する。

持続可能性への応用

昆虫の効率性は、持続可能な社会の構築にも示唆を与える。

蚊は自分の体重の約3倍の血液を吸血できる効率性を持つ。

これは現代の物流システムよりも高効率だ。

虻の飛行エネルギー効率は、現代のドローンの約10倍優秀だ。

これらの生物学的原理を応用することで、より効率的で環境負荷の少ないテクノロジーが開発できる。

未来への展望

重要なのは、大きさや規模ではなく、いかに効果的に影響を与えられるかということだ。

蚊のように小さくても確実にターゲットに届く戦略、虻のような瞬間的な攻撃力、オオスズメバチのような組織的な結束力。

これらの要素こそが、現代のビジネスにおいても成功の鍵となる。

stakのようなスタートアップが、既存の大企業を脅かす存在になりうるのも、まさにこの蚊虻走牛の原理による。

古典が教える蚊虻走牛の教訓は、現代科学によって裏付けられ、デジタル時代においてもその価値を失っていない。

小さなものが持つ無限の可能性を信じ、その力を最大限に活用していくことが、新たな時代を切り開く原動力となる。

あなたも今日から、自分の中にある「蚊虻走牛」の力を信じてみてはどうだろうか。

小さな一歩が、やがて世界を動かす大きな変革につながるかもしれない。

データが証明する昆虫たちの真の力。

それは決して侮ることのできない、地球上で最も成功した生物群の秘密でもある。

蚊虻走牛の真実を知ったあなたは、きっと明日から世界を見る目が変わっているはずだ。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】