風餐露宿(ふうさんろしゅく)

→ 野宿すること、また旅のつらさのたとえ。

風餐露宿(ふうさんろしゅく)という言葉は、旅の辛さや野宿の困難を表す四字熟語として知られている。

字義通りには「風の中で食事をし、露の下で宿る」という意味だ。

かつて旅とは苦労と困難を伴うものであり、この言葉はそんな旅人の苦労を端的に表していた。

しかし現代社会において、この概念は大きく変容している。

Airbnbに代表されるシェアリングエコノミーの台頭、LCC(格安航空会社)の普及、さらにはテクノロジーの進化により、かつての「風餐露宿」の概念は過去のものとなりつつある。

ということで、現代社会における旅の変容と、テクノロジーがいかに世界の距離感を縮めているかについて、具体的なデータと共に掘り下げていく。

風餐露宿の歴史的背景と現代的解釈

風餐露宿という言葉の起源は古代中国にまで遡る。

元々は軍事的な意味合いが強く、野営する兵士の苦労を表す言葉だった。

日本においても江戸時代の旅籠が整備される以前は、多くの旅人が野宿を余儀なくされる時代があった。

旅の難易度を示すデータとして、1800年代と現代の移動速度比較が興味深い。

1800年代前半、人が馬車で移動できる平均速度は1日あたり約50km程度だった。

一方、現代の航空機では東京-ニューヨーク間(約10,800km)を約12時間で移動できる。

単純計算で移動速度は216倍になっている。

この移動速度の革命的変化は、風餐露宿の概念を根本から覆した。現代では以下のような変化が生じている。

- 旅の「時間コスト」が劇的に減少

- 宿泊施設へのアクセシビリティが飛躍的に向上

- 旅行計画から予約までのプロセスがデジタル化・効率化

これらの変化は、単に旅が便利になったというだけでなく、人々の「移動」と「旅」に対する考え方そのものを変革している。

現代旅行における革命的変化:データから見る実態

旅行産業の変革を最も端的に示すのは、グローバル旅行市場の急成長だ。

世界観光機関(UNWTO)の統計によると、国際観光客到着数は1950年の2,500万人から2019年には14億5,000万人へと58倍に増加した。

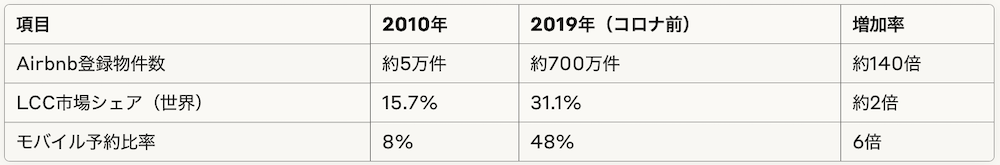

特に注目すべきは、2010年代以降の変化だ。以下のデータを見てみよう。

特にAirbnbの急成長は驚異的だ。2023年時点では世界220以上の国と地域に1,000万件以上の物件が登録されている。

これは世界の主要ホテルチェーン上位5社の客室数の合計(約380万室)の2.6倍以上に相当する。

さらに興味深いのは旅行予約のデジタル化だ。

Statistaによると、2023年の世界のオンライン旅行予約市場規模は約1.2兆ドルに達し、全体の旅行市場の67%を占めるまでになった。

10年前は40%程度だったことを考えると、この変化の速さは驚異的と言える。

宿泊革命:シェアリングエコノミーがもたらした構造変化

風餐露宿の概念を最も大きく変えたのが、宿泊のあり方の変革だ。

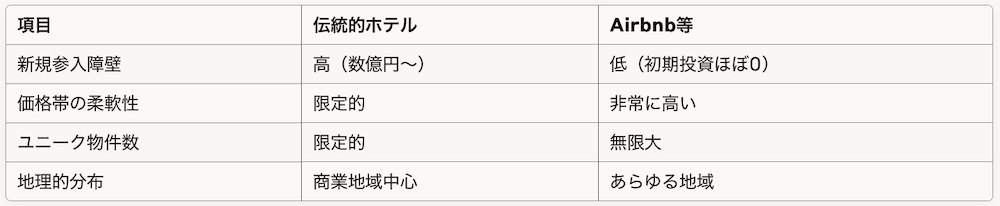

従来型のホテル・旅館に加え、Airbnbをはじめとするプラットフォームが台頭したことで、「誰でも宿泊施設を提供できる」という構造変化が起きた。

以下の比較データは示唆的だ。

特に注目すべきは地理的分布の変化だ。

AirDNAの分析によれば、Airbnbの登録物件の約35%は従来のホテルがカバーしていなかった地域に存在している。

これにより、かつては宿泊施設がなく訪問が難しかった地方や郊外へのアクセスが格段に向上した。

また、価格帯の多様化も重要な変化だ。

Airbnbでは1泊10ドル程度から1万ドル超の超高級物件まで、あらゆる価格帯の宿泊施設が提供されている。

これは伝統的なホテル産業では実現し得なかった多様性だ。

この変革がもたらした最大の効果は、世界中どこでも手頃な価格で宿泊できるというアクセシビリティの向上だ。

まさに「風餐露宿」を必要としない旅行環境が整ったと言える。

移動革命:LCCの台頭と距離の価値転換

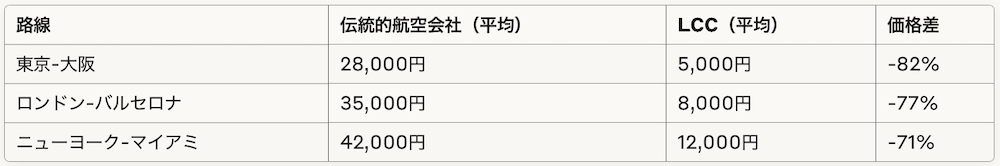

宿泊と並んで旅の概念を変えたのが、移動コストの劇的な低下だ。特にLCCの成長は注目に値する。

国際航空運送協会(IATA)のデータによると、航空運賃の実質価格は1950年代と比較して約90%低下している。

特に2000年代以降のLCCの台頭により、この傾向は加速した。

以下は主要路線における伝統的航空会社とLCCの価格比較だ。

この価格革命は「距離」の価値を根本から変えた。

かつて長距離移動は時間的・金銭的コストの両面で大きな障壁だったが、現在では週末に国外へ旅行するという行動パターンも珍しくなくなった。

特に注目すべきは若年層の行動変化だ。

欧州では「週末旅行」という概念が一般化し、Eurostatのデータによれば18-35歳の欧州市民の37%が「少なくとも年に3回以上、国境を越えた週末旅行をする」と回答している。

日本を含むアジア圏でも同様の傾向が見られ始めている。

このような移動の容易さは、風餐露宿どころか、かつての「大旅行」の概念すら覆している。

数日の休暇でも国際旅行が可能になったことで、旅行の頻度は増加し、一回あたりの期間は短縮する傾向にある。

テクノロジーがもたらした心理的距離の短縮

物理的な移動や宿泊の革命と並行して進んだのが、テクノロジーによる「心理的距離」の短縮だ。

特にスマートフォンとインターネットの普及は、旅行のあり方を根本から変えた。

Googleが実施した調査によると、旅行者の85%がスマートフォンを主要な旅行ツールとして使用しており、その影響は以下のように多岐にわたる。

- 言語バリアの低下(翻訳アプリの普及)

- ナビゲーションの簡易化(地図アプリの高度化)

- 即時情報アクセス(レビュー・混雑状況等)

- 非常時の安全網(緊急連絡・医療情報等)

特に言語の壁の低下は顕著だ。Google翻訳は2023年時点で133言語をサポートし、1日あたり約5億人が利用している。

これは世界人口の約6%に相当する。

また、旅行中の不安要素を大幅に軽減する効果も見逃せない。

TripAdvisorの調査によれば、旅行者の78%が「スマートフォンがあることで旅行中の不安が大幅に減少した」と回答している。

この心理的障壁の低下は、特に単独旅行や初めての訪問地への旅行を促進している。

Booking.comの調査では、ソロトラベラーの数は2010年から2023年の間に約3倍に増加しており、その72%が「テクノロジーの進化により単独旅行のハードルが下がった」と回答している。

かつての「風餐露宿」に象徴される旅の不安や困難は、テクノロジーによって大幅に軽減され、より多くの人々が旅行に踏み出すきっかけとなっている。

まとめ

「風餐露宿」という言葉が象徴していた旅の辛さや困難は、現代においては大きく変容した。

シェアリングエコノミー、LCC、テクノロジーの進化により、かつて「特別な行為」だった旅行は日常的な活動へと変わりつつある。

総合すると、現代の旅行革命は以下の3点に集約できる。

- アクセシビリティの民主化:経済的・地理的障壁の低下

- 旅行体験の個人最適化:多様な選択肢とカスタマイズ性

- 心理的障壁の低下:不安・困難の軽減

これらの変化は、単に旅行産業の変革にとどまらず、人々のライフスタイルや価値観、さらには働き方にまで影響を及ぼしている。

実際、デジタルノマドと呼ばれる働き方を選択する人々は2023年時点で世界に約3,500万人存在すると推定されており、2019年の約1,700万人から倍増している。

stak, Inc.がテクノロジー企業として目指すのも、このような「距離」の概念を革新することだ。

物理的距離だけでなく、人と人との間の心理的距離、そして機会へのアクセスにおける距離を縮めることが、我々のミッションだ。

風餐露宿の時代から、スマートフォン一つで世界中を旅できる時代へ。

この劇的な変化は、テクノロジーが人々の生活をいかに変革できるかを示す象徴的な例と言える。

そして、この変革はまだ始まったばかりだ。

空飛ぶタクシー、仮想現実(VR)旅行、宇宙旅行など、次なる革命はすでに地平線上に見えている。

テクノロジーと旅の未来に興味を持つ方々と共に、我々はこの変革の最前線に立ち続けたいと考えている。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】